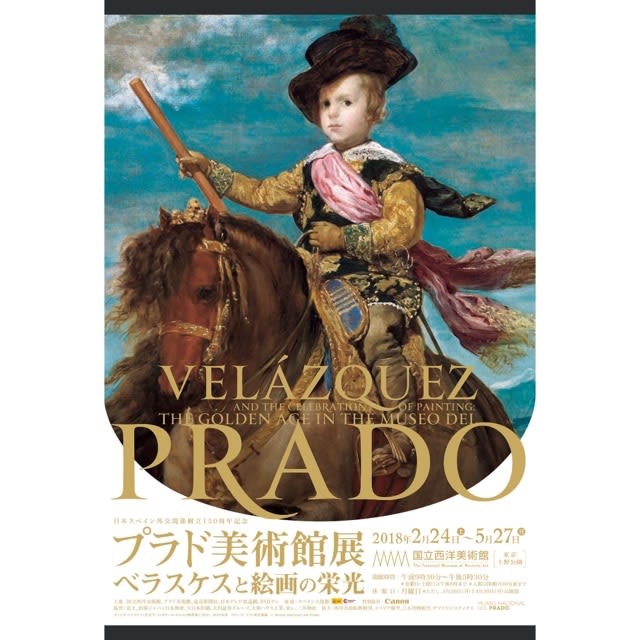

先日のプラド美術館展に行った際、かなり久しぶりに常設展の方も見ました!

そこでまたステキな出会いがあったのでした〜

新所蔵となった作品では、

『黒いドレスの女性(観劇の前)』ベルト・モリゾ 1875年

2017年に購入された作品。

当時としてかなり珍しい女性画家だということや、その生き方などについて語られることが多い作家ですが。

個人的にはただ単純に、ちょっとした瞬間を切り取ったような作品がどれも明るくていいなと思います。

印象派らしく、画面いっぱいにいろんな色が使われていて明るい!

それを思うと、この『黒いドレスの女性』はかなり地味な作品でした。

ざっざっと塗られた黒いドレスと、女性の白い肌と、背景のグレー。

でもスタイル抜群&自然な表情で目を引きました。

『楽』『詩』ラファエル・コラン 1899年

2015年に購入された作品。

なんか見た気もする…けど、とりあえず、ただならぬ雰囲気を醸し出していて印象に残りました。

作品全体にフィルターかけたみたいな、淡い絵。

霧の中から浮かび上がる女性が、神々しくて、ちょっと幽霊っぽく感じました。

ラファエル・コランって何者?と思ったら、黒田清輝に指導した人なんですね。

ほかの作品も見てみたいなぁ。

そして、予想外にテンションだだ上がりしたのが版画展示室でした。

「マーグ画廊と20世紀の画家たち―美術雑誌『デリエール・ル・ミロワール』を中心に」と題した展示をしていて、そこに大好きなシャガール が!

11点ほど並んでいて、そのコーナーは完全にシャガール 空間〜

赤青緑黄…シャガールの色使いにしばしため息。

もし身近にシャガール がいたら、友だちになりたい。

彼氏とか旦那には、、、したくないかも(なんの妄想)。笑

常設展では、他にもピエールボナールや藤田嗣治などおなじみ&好みの作品もみれました。

あと、意外に印象に残ったのが、

ギュスターブモローの『牢獄のサロメ』1873年頃

もともと、聖書神話を題材にした絵は、話を知らないせいもあって、そんなに印象に残らないのだけど…

絵の不気味さに思わず足が止まってしまいました。

『ピアノを弾く妻イーダのいる室内』ハンマースホイ 1970年

わかりやすく自分好みの作品。また会えてうれしい。静かな絵が好きだー

国立西洋美術館の常設展もっと行かないとなぁと思いました。

企画展を見にいくとそれで満足してしまいがちなので、できれば常設展だけ見にいくのが好ましい。と決めました。たぶん近いうちにまた行く気がします。。

写真は、国立西洋美術館向かいにある東京文化会館のCafe Hibikiで食べたチョコレートケーキ

パンダが載っている…かわいい。

国立西洋美術館 常設展 500YEN(企画展入場者は無料)

そこでまたステキな出会いがあったのでした〜

新所蔵となった作品では、

『黒いドレスの女性(観劇の前)』ベルト・モリゾ 1875年

2017年に購入された作品。

当時としてかなり珍しい女性画家だということや、その生き方などについて語られることが多い作家ですが。

個人的にはただ単純に、ちょっとした瞬間を切り取ったような作品がどれも明るくていいなと思います。

印象派らしく、画面いっぱいにいろんな色が使われていて明るい!

それを思うと、この『黒いドレスの女性』はかなり地味な作品でした。

ざっざっと塗られた黒いドレスと、女性の白い肌と、背景のグレー。

でもスタイル抜群&自然な表情で目を引きました。

『楽』『詩』ラファエル・コラン 1899年

2015年に購入された作品。

なんか見た気もする…けど、とりあえず、ただならぬ雰囲気を醸し出していて印象に残りました。

作品全体にフィルターかけたみたいな、淡い絵。

霧の中から浮かび上がる女性が、神々しくて、ちょっと幽霊っぽく感じました。

ラファエル・コランって何者?と思ったら、黒田清輝に指導した人なんですね。

ほかの作品も見てみたいなぁ。

そして、予想外にテンションだだ上がりしたのが版画展示室でした。

「マーグ画廊と20世紀の画家たち―美術雑誌『デリエール・ル・ミロワール』を中心に」と題した展示をしていて、そこに大好きなシャガール が!

11点ほど並んでいて、そのコーナーは完全にシャガール 空間〜

赤青緑黄…シャガールの色使いにしばしため息。

もし身近にシャガール がいたら、友だちになりたい。

彼氏とか旦那には、、、したくないかも(なんの妄想)。笑

常設展では、他にもピエールボナールや藤田嗣治などおなじみ&好みの作品もみれました。

あと、意外に印象に残ったのが、

ギュスターブモローの『牢獄のサロメ』1873年頃

もともと、聖書神話を題材にした絵は、話を知らないせいもあって、そんなに印象に残らないのだけど…

絵の不気味さに思わず足が止まってしまいました。

『ピアノを弾く妻イーダのいる室内』ハンマースホイ 1970年

わかりやすく自分好みの作品。また会えてうれしい。静かな絵が好きだー

国立西洋美術館の常設展もっと行かないとなぁと思いました。

企画展を見にいくとそれで満足してしまいがちなので、できれば常設展だけ見にいくのが好ましい。と決めました。たぶん近いうちにまた行く気がします。。

写真は、国立西洋美術館向かいにある東京文化会館のCafe Hibikiで食べたチョコレートケーキ

パンダが載っている…かわいい。

国立西洋美術館 常設展 500YEN(企画展入場者は無料)