写真は秋の後南朝方の尊義王(小倉宮の皇子)の墓所だと言い伝えられている三の公川「かくし平」にある奈良県川上村村営遺跡

三之公御所跡及び廟所

川上村の最南端のこの遺跡は、通称「かくし平・八幡平」と呼んでいます。昭和53年(1978年)川上村文化財第1号として認定された、後南朝の歴史を伝える文化財です。

その昔、南北朝合一後、約束が果たされず不信を抱いていた元南朝方の皇族の一人尊義王(小倉宮の皇子)は、南朝の復興を願って皇位 継承のしるし三種の神器の神璽(しんじ/まがたま)を奪い、川上村の「三之公」に隠れ住み朝廷を立てました。その後追手を嫌い、さらに奥の「かくし平」に移住しましたがそこで亡くなられます。

「八幡平」(三之公の在所の川向かい)は、最初に尊義王が京都から逃げて朝廷を立てた行宮跡、追手を気にしてさらに入った奥が「かくし平」です。かくし平「廟所(ぴょうしょ)」は尊義王の墓所、かくし平のもう一つの遺跡は、尊義王が奥へ逃げて朝廷を立てた「行宮跡」と言い伝えられ、明治の頃に稗が建てられました。これらの遁跡は川上村所有ですが、山林の所有者は民間の方です。山道ですので、歩きやすいように村の手によって整備されています。

6月~8月の天気の良い日は、谷川の石の苔や清水が木漏れ日に映えてとてもさわやかな美しさに出会います(ヤマヒルに注意)。三之公から徒歩約2時間、途中に「明神滝」があります。適度なハイキングコースです。明神滝付近には、「水源地の森」として村が購入した原生林もあり、三重県との県境に近い所です。なお、「尊義王・自天王・忠義王の3人の公家が住まいした地という意味で三之公と呼ぶ。」との伝承があり、こんなところにも後南朝のいぶきが感じられる川上奥の歴史ロマンです。

奈良県川上村(教育委員会)ホームページから

三の公かくし平「行宮跡」の全景

奈良県川上村が1978年(昭和53年)文化財第一号に指定して三の公かくし平に建てた標柱

三之公川トガサワラ原始林

トガサワラは、第三期から第四期前半の比較的温暖な時代に、北半球に多く繁栄したマツ科の針葉樹の一種で、現在は紀伊半島と四国南部のごく一部に見られる日本固有種です。「材がサワラに似たトガ(ツガ)」ということからこの名になったようです。トガサワラ属は、現生種では北アメリカと東アジアの4種が知られているのみで、「生きた化石」と言われます。「三之公川トガサワラ原始林」は、国の天然記念物に指定されています。

トガサワラ材は、これまで船舶、土木、鉄道の枕木、板、柱などに用いられてきましたが、水分が多く良材ではありません。葉の長さが3cm内外、ツガの葉より白味をおぴてやわらかな針葉樹です。川上村では、入之波より以南の三之公周辺や大峰山に近い周辺に点在しています。大木もあれば小苗程度のものなどありますが、三之公コクワ谷に原始林を構成しているということで指定されてきました。道から見える範囲が全てトガサワラではなく、トガ林の中に混じっています。

指定されたのは昭和4年で、大迫ダム→入之波経由→筏場字ニの股を左折れして橋を渡って奥へ→奥山方面 と三之公方面の別れ辻→右へ転じて谷川の橋を渡って進む→林道脇と川の間に説明板があります。その対岸の山一帯が指定林です。三之公の在所へ行く途中にあたりますが、正式名は「三之公川トガサワラ原始林」と言います。

/567 東高野街道/58 八尾市

守屋塚 全国の神社が玉垣 /大阪

物部守屋の墓。ここに守屋が眠るのか=八尾市東太子2で2021年11月15日、松井宏員撮影

JR八尾駅から南西へ700メートルばかり歩くと、太子堂の交差点に至る。交差点を西へ折れてすぐ、酒屋さんの隣には鳥居が建ち、玉垣が巡らされている。扉が付いていて施錠されているので、中には立ち入れないが、奥には「物部守屋大連(おおむらじ)墳」と刻まれた石碑がデンとあり、両脇に石灯籠(どうろう)を従えている。これが物部守屋の墓。

前を通る国道25号は、前回紹介した渋川道で、物部、蘇我馬子軍ともに通ったとされる道だ。墓があるのも納得。江戸時代の「河内名所図会」には、「守屋塚」として土盛りの上に一本松が描かれている。それが現在のような形になるのは明治になってから。堺県知事・小河一敏が1869(明治2)年に石碑と石灯籠を建立した。

有料記事 残り1290文字(全文1604文字)

大事な部分だけを文字起こしすると、

目を引くのは玉垣だ。全国の神社の名前があり、すべて神社の寄進だという。石上神宮(奈良県天理市)の名前も当然ある。物部氏の総氏神で、ヤマト王権の武器庫だったというから、軍事氏族の物部氏とは関係が深いわけだ。(★注、なんと、神社本庁や靖国神社の寄進した玉垣もある)

(近所に住んでいる人でも誰も知らない守屋弓代塚)

(抜粋)

12月18日 毎日新聞(知られざる大阪)

聖徳太子1400年プロジェクト 八尾は聖徳太子と物部守屋 | 八尾市

令和3(2021)年は聖徳太子没後1400年の年であり、さまざまな自治体が聖徳太子に関わる歴史資産等を活用した取り組みをはじめています。廃仏派の物部守屋の戦いの舞台であったともされているなど、ゆかりの地が多くあります。

それらの歴史をふまえ、八尾市では「聖徳太子1400年プロジェクト 八尾は聖徳太子と物部守屋」を主催し、八尾市観光協会はじめ市内施設や関係機関、他自治体等と連携しながら、歴史にあまり親しみがない方にも、楽しんでいただけるよう、さまざまな企画を展開していきます。(★注、と書いてあるが、地元の八尾市民が誰も知らない摩訶不思議なプロジェクト \(^o^)/

物部宗家滅亡(物部守屋の戦死)は587年ごろ(1434年前)

物部守屋大連墳や鏑矢塚、弓代塚などの国道26号線太子堂交差点の南1キロの八尾市南木の本の光蓮寺前にある物部守屋の稲城跡の石碑

樟本神社(くすもとじんじゃ)は、大阪府八尾市にある神社。延喜式神名帳に「樟本神社 三座 鍬靱 河内国志紀郡鎮座」と記される式内社であり、現在の八尾市木の本(旧丹北郡)、北木の本、南木の本(旧志紀郡)の3箇所に鎮座している。

創建の年代は不詳であるが、古墳時代以前に遡ると考えられる。祭神は、古来は木霊とされるが、のち、布都大神、饒速日命。 当地が物部氏の旧領地であり、用明天皇の時代に物部守屋が守護神として崇めていた神々を持ち込んだと考えられる。(★注、ウィキペディアの「楠本神社」から)

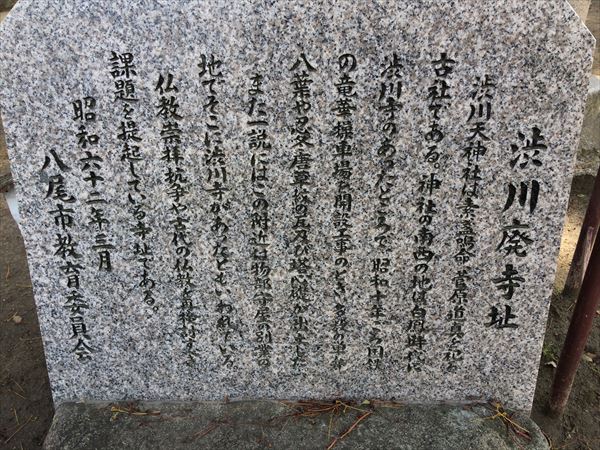

国鉄竜華操車場建設工事中の1935年(昭和10年)に発見された渋川廃寺跡。見つかった場所が物部守屋の「渋川の別業」があったとされる場所で、現在は荒ぶるスサノオを祭神とする渋川神社(物部守屋墳から600m北の八尾市植松)にあり、物部氏(宗家)建立の氏寺に違いないとすれば物部氏と蘇我氏の対立は宗教戦争ではなかったという仮説が成り立つ。

実は物部守屋は巨大な「渋川寺」を建立しており、聖徳太子や蘇我馬子以上に大陸からの仏教導入に熱心だったらしいのは確実なのである。

物部守屋の稲城跡から500メートル程度の範囲内にある北木の本と木ノ本、南木の本の三か所に全く同一名称の「楠本神社」という小さな氏神様がある不思議。平安時代中期の905年編纂の延喜式にも名前がある古い歴史があり物部氏との繋がりが伺われる。同じ八尾市には物部氏の支族である弓削氏の氏神様の弓削神社がJR志紀駅・長瀬川を挟んで東西に2社が同一名称の神社として存在する。すぐ近くに同じ名前なら何かと混乱して不便だと思うが実に不思議だ。(★注、物部氏は天皇家以外では唯一天孫降臨神話を持っている最も古い軍事氏族で大阪南部の八尾市周辺が本拠地だったらしい)

ちなみに曽我宗家滅亡の大化の改新(蘇我入鹿暗殺の乙巳の変)は645年(今から1376年前。物部宗家滅亡の587年から58年後)

乙巳の変(いっしのへん)は、飛鳥時代645年に中大兄皇子と中臣鎌足らが蘇我入鹿を宮中にて暗殺して蘇我氏(蘇我宗家)を滅ぼした政変で、戦国時代の記憶が残る江戸時代初期に描かれた『多武峰縁起絵巻』(奈良県桜井市の談山神社所蔵)では切断された生々しい首の断面が正確に描写されている。

ところが21世紀のアメリカ軍傭兵組織のISISイスラム国の場合には小さなナイフとテレビ撮影用のピンマイク装着。なんと、切断した首のCG画像を手抜きして首が砂漠に突っ込んだ状態で死んでいたのですから大笑い。しかし、2015年当時は散々テレビ放映した爆笑画像を、たった6年後の現在はことごとくグーグルなどが消してアメリカのインチキCG画像誰にも見られないように徹底的に隠蔽しているのですから恐ろしい。