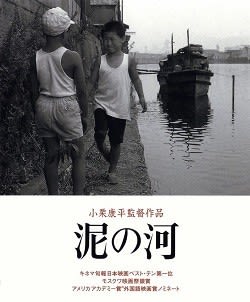

「泥の河」

監督・小栗康平

原作・宮本輝『泥の河』

脚本・重森孝子

音楽・毛利蔵人

1981年公開の本作。とても評価が高く、様々な映画賞を受賞していたので、何となく敷居が高くて、スルーしていたのを、ようやく観ることができました。

舞台は昭和31年の大阪。

河べりに立つ食堂。

主の板倉晋平(田村高廣)と、その妻の貞子(藤田弓子)が切り盛りしている。

その息子である信雄(朝原靖貴)は小学生(9才という設定なので、3~4年生だと思われる)。

物語冒頭で、芦屋雁之助さんが演ずる荷車のおじさんが、解けた積荷の下敷きになって息絶えるシーンが描かれる。

おじさんも自分も、戦火をくぐり抜けて、生き延びてきたが、今の暮らしは、どうにも「スカ」のようで、戦争で死んだほうが、よかったのではないかと、晋平が呟く。

ある日、河に「宿船」がやってくる。荷物の運搬でなくて、人が住むための船である。

ひょんなことから、信雄と、その船に住む少年・喜一(桜井稔)と姉の銀子(柴田真生子)が知り合う。

信雄を船に招き入れる喜一であったが、壁をはさんで隣の部屋から母親(加賀まりこ)の声で、あまりこの船には近付かない方がよいと。。。

という感じで、信雄と喜一およびその姉の銀子の3人の交流が、描かれてゆきます。

作品はモノクロで、昭和三十年代初頭の時代感と、全体を通して、戦争というものが残していった“影”のようなものを感じさせます。

前述の晋平の呟きの重さは、現実にその当時を生きた人でないと、本当には解らないのではないかと。。

調べてみると、この物語の時代設定である昭和31年(1956年)は、経済企画庁が経済白書「日本経済の成長と近代化」で、その結びに「もはや戦後ではない」と記述し(晋平が読む新聞にその見出しが出て来ます)、この言葉が当時の流行語になったとのこと。

これは前年の昭和30年に、GNP(実質国民総生産)が、戦前の水準を超えたことを受けての記述で、その年から、高度経済成長の始まりとなった「神武景気」が幕を開けることになります。

こんなふうに、世の中が戦争の痛手から立ち直り、大きく成長し始めたにも関わらず、自分たちの生活や暮らしぶりが一向に冴えないまま、取り残されていくという「虚脱感」のようなものが、物語の底流にながれています。。

信雄の家に招かれた喜一が、歌を披露する場面があります。

ここで歌われるのが、「戦友」という、戦争に行った兵士の心情を歌った歌で、劇中の晋平も、映画を観ているこちらも、子供がこの歌を歌い出したことで、ある意味ちょっと驚かされます。

「ここはお國を何百里、離れて遠き満州の・・・」

つたない音程で、とつとつと歌われるので、余計に戦場の悲しさのようなものが、ズドンと、聴く者に伝わって来ます・・。

晋平は、歌に聞き入ります・・。印象的なシーンです。。。

信雄と喜一が、貞子から50円玉をひとつずつもらって、お祭りの夜店へ出かけるシークエンスがあります。

喜一は「お金を持って、夜店に行くのは初めて」と。

観ているこちらも、何か胸躍るシーンなのですが、ポケットに穴があいていて、喜一は自分のと、信雄から預かったお金を落としてしまいます。

空腹のまま二人は帰途につくのですが、りんご飴一つだけでもいいから、食べさせてあげたかったですね。。。

銀子が、米びつに手を入れて、温かい、と呟くシーンでは、「米」という一番基本的な食べ物が目の前にある幸せというのを、改めて考えさせられました。

夜店の帰りに、宝物を見せてあげると、喜一は信雄を船に招くのですが、そのシークエンスで、信雄は隣の部屋の中を、明り取りの窓越しに、偶然に見てしまいます。。

帰ってゆく信雄を見つめる喜一と、信雄とすれ違いに船に戻ってくる銀子の淋しそうな表情が、胸に残ります。

それが信雄と、喜一、銀子が友達になった、ひと夏の終わりとなって、船は岸を離れて、また何処かへ旅立ってゆきます。。

この作品で、小栗監督の、子役への演出が素晴らしい、ということで、当時「E.T.」のプロモーションで来日したスピルバーグ監督が、直に小栗監督を訪問した、というエピソードが残っています。

とても良い映画だったので、小栗監督の「伽倻子のために」も、観てみようかな、と思った次第であります。。。

ヒッキー的満足度★★★★☆

つらい腰痛・肩こり・頭痛など、スタッフが全力でサポートします。

癒しの森整体院

丸ノ内線 新中野駅 徒歩3分

監督・小栗康平

原作・宮本輝『泥の河』

脚本・重森孝子

音楽・毛利蔵人

1981年公開の本作。とても評価が高く、様々な映画賞を受賞していたので、何となく敷居が高くて、スルーしていたのを、ようやく観ることができました。

舞台は昭和31年の大阪。

河べりに立つ食堂。

主の板倉晋平(田村高廣)と、その妻の貞子(藤田弓子)が切り盛りしている。

その息子である信雄(朝原靖貴)は小学生(9才という設定なので、3~4年生だと思われる)。

物語冒頭で、芦屋雁之助さんが演ずる荷車のおじさんが、解けた積荷の下敷きになって息絶えるシーンが描かれる。

おじさんも自分も、戦火をくぐり抜けて、生き延びてきたが、今の暮らしは、どうにも「スカ」のようで、戦争で死んだほうが、よかったのではないかと、晋平が呟く。

ある日、河に「宿船」がやってくる。荷物の運搬でなくて、人が住むための船である。

ひょんなことから、信雄と、その船に住む少年・喜一(桜井稔)と姉の銀子(柴田真生子)が知り合う。

信雄を船に招き入れる喜一であったが、壁をはさんで隣の部屋から母親(加賀まりこ)の声で、あまりこの船には近付かない方がよいと。。。

という感じで、信雄と喜一およびその姉の銀子の3人の交流が、描かれてゆきます。

作品はモノクロで、昭和三十年代初頭の時代感と、全体を通して、戦争というものが残していった“影”のようなものを感じさせます。

前述の晋平の呟きの重さは、現実にその当時を生きた人でないと、本当には解らないのではないかと。。

調べてみると、この物語の時代設定である昭和31年(1956年)は、経済企画庁が経済白書「日本経済の成長と近代化」で、その結びに「もはや戦後ではない」と記述し(晋平が読む新聞にその見出しが出て来ます)、この言葉が当時の流行語になったとのこと。

これは前年の昭和30年に、GNP(実質国民総生産)が、戦前の水準を超えたことを受けての記述で、その年から、高度経済成長の始まりとなった「神武景気」が幕を開けることになります。

こんなふうに、世の中が戦争の痛手から立ち直り、大きく成長し始めたにも関わらず、自分たちの生活や暮らしぶりが一向に冴えないまま、取り残されていくという「虚脱感」のようなものが、物語の底流にながれています。。

信雄の家に招かれた喜一が、歌を披露する場面があります。

ここで歌われるのが、「戦友」という、戦争に行った兵士の心情を歌った歌で、劇中の晋平も、映画を観ているこちらも、子供がこの歌を歌い出したことで、ある意味ちょっと驚かされます。

「ここはお國を何百里、離れて遠き満州の・・・」

つたない音程で、とつとつと歌われるので、余計に戦場の悲しさのようなものが、ズドンと、聴く者に伝わって来ます・・。

晋平は、歌に聞き入ります・・。印象的なシーンです。。。

信雄と喜一が、貞子から50円玉をひとつずつもらって、お祭りの夜店へ出かけるシークエンスがあります。

喜一は「お金を持って、夜店に行くのは初めて」と。

観ているこちらも、何か胸躍るシーンなのですが、ポケットに穴があいていて、喜一は自分のと、信雄から預かったお金を落としてしまいます。

空腹のまま二人は帰途につくのですが、りんご飴一つだけでもいいから、食べさせてあげたかったですね。。。

銀子が、米びつに手を入れて、温かい、と呟くシーンでは、「米」という一番基本的な食べ物が目の前にある幸せというのを、改めて考えさせられました。

夜店の帰りに、宝物を見せてあげると、喜一は信雄を船に招くのですが、そのシークエンスで、信雄は隣の部屋の中を、明り取りの窓越しに、偶然に見てしまいます。。

帰ってゆく信雄を見つめる喜一と、信雄とすれ違いに船に戻ってくる銀子の淋しそうな表情が、胸に残ります。

それが信雄と、喜一、銀子が友達になった、ひと夏の終わりとなって、船は岸を離れて、また何処かへ旅立ってゆきます。。

この作品で、小栗監督の、子役への演出が素晴らしい、ということで、当時「E.T.」のプロモーションで来日したスピルバーグ監督が、直に小栗監督を訪問した、というエピソードが残っています。

とても良い映画だったので、小栗監督の「伽倻子のために」も、観てみようかな、と思った次第であります。。。

ヒッキー的満足度★★★★☆

つらい腰痛・肩こり・頭痛など、スタッフが全力でサポートします。

癒しの森整体院

丸ノ内線 新中野駅 徒歩3分