趣味は「積ん読」。本を衝動買いし続けた結果、結局読まずに終わって積み上げられた本の山のことを人はそう呼ぶ。

人生で一番本を読んでいたのは浪人時代で、1日1冊くらいのペースで読んでいた。浪人生のくせに読みすぎである。キミは勉強してたんだろうか。でもホントの話で証拠のブログは以下の通り。

「合否を決めたこの一冊~医大生が浪人したとき読んだ本~」

ブログ記事を新たにカテゴライズしてみたら思いの外評判がいいのだけれども、こんな風に過去記事も探しやすくなったので、よかったら昔書いたのも見てみてね。医大生・たきいです。

積ん読が趣味とはいえ、たまには通読します。笑

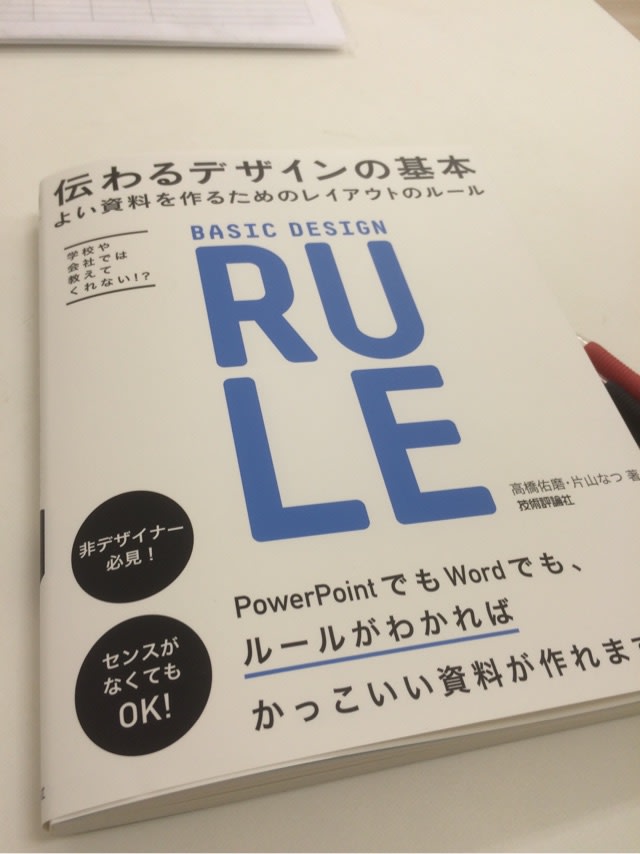

今回読んだ本は、これ。

伝わるデザインの基本

良い資料を作るためのレイアウトとルール

技術評論社

2180円+税

先輩から薦められたままに読んでみた一冊ですが、これは良書です。

「読み手に優しく」

「マナーを守る」

「非デザイナー向け」

テーマはこんな感じ。

WordやPowerPointの美しい資料のつくりかたを学べます。

医学部の講義は、9割方パワポが採用されています。それに加えてパワポそのものがレジュメとして配られたり、それに準じた形式のまとめプリントが配られたりして、それをもとに学生は試験勉強をするわけ。真面目な医学生は加えて教科書を通読したりする「らしい」です。伝聞の形で書かねばならないのが辛いところ(笑)

さておき、正直普段の講義のスライドは見づらいものも多い。こんなものかと諦めていましたが、この本で「正しい技術」を学ぶと、

「可読性、視認性、判読性の重要性が分かってないな」

「矢印が悪目立ちしているな」

「書体の選択が不適切だな」

といった風に具体的な改善策を思いつきます。

ストレスフリーな資料の重要性は大きい。教える側がこれを学ぶだけで、成績不振者の数は激減するのではとさえ思いました。スライドを用意するからには、「あとは自分で勉強しろ」というのは流石に聴衆に失礼で、伝わるスライドが重要かと。きれいなスライドは、センスではなく技術だとこの本を読めばわかるはずなのです。

筆者は色覚異常なので、人よりもスライドの判読に苦労することが多くて困っているのですが、色覚バリアフリーについても本書で言及があります。ここだけでも一見の価値あり。日本人男性の20人に1人、日本人女性の500人に1人は色覚異常と言われています。もし医学部ひと学年の約100人の日本人の聴衆を相手にプレゼンをすれば、計算上そこには必ず色覚異常の人はいます。その対策の答えは本書の中に。

実習中などたまに先生に質問したりすると、

「講義で言ったじゃないか」

とかいう返事が返ってきますが、一旦自分の勉強不足を棚にあげさせていただけば、聴衆に「伝わっていなかった」ということ。失礼を承知でいえば、学生の理解の浅さは、教員のプレゼン技術の未熟さも一因であると言えるかもしれません。実習内容に関して先生自身が説明済みと思っていらっしゃるのならなおさらではないでしょうか。複雑で難解な医学だからこそ、伝わるよい資料の作成技術が重要だと考えます。

2014年の大学生に講義をしている先生方は、若手としてご活躍のお忙しい時期にパソコンが普及し出したわけです。「パソコンを使うこと」自体がストレスの先生方の方も、もしかすると多いのかもしれません。しかし今の20代は、パソコンとともに成長してきました。パソコンはあって当たり前のもの。ならば我々の世代は、その上手な使い方を学ぶことこそが責務とさえ言えるかもしれません。スマートなデザインは、センスではなく技術です。センスは身につかなくても、技術は習得できるものです。

「デザイナーではない社会人や教育者、研究者向けのデザインの教科書はほとんどありません(本書 はじめに より)」

とのこと。本書はパイオニア的存在です。

2000円超えだから学生にはちょっと高いかも。

しかし自分への投資と納得できる内容でした。

学校や会社では教えてくれないデザイン技術を学べるのは、「伝わるデザインの基本」だけ。

(いいから早くパワポ完成させてと言われそうで怖い人(笑))