週末に遊ぶお金を稼ごうと思って久々に高校生の学習指導。

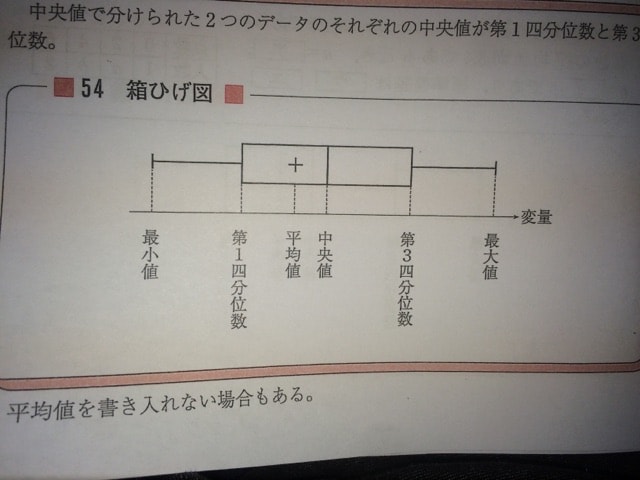

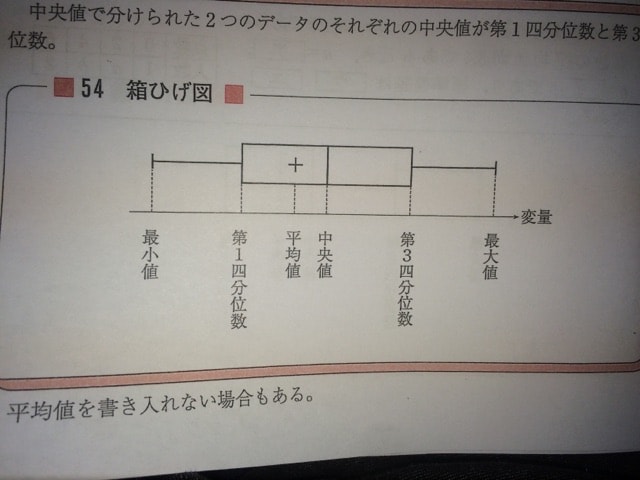

最近の高校生はこんなことも勉強しないといけないらしいですが、ダイイチシブンイスウなんて知りませんでした。大学1年生のときに箱ひげ図はチラッと習った記憶はありますが、これを知らなかったということは理解していなかったということでしょう。脱ゆとりのみなさまは大変でございますねぇ。医大生・たきいです。

「時間外に救急外来受診した子供のうち、キラキラネームの子供の割合が有意に高い」と示した医学論文がネット上で流行っています。小児科臨床2015年11月号。先生が読め読めと言ってきた医学論文を嫌々読んできたことはあったけど、勉強モード完全オフでネットをいじっているときに医学論文が目に入ってきたというのが驚き。

因みに、「キラキラネーム」の定義は、ERスタッフ27人のうち半数以上が「漢字が読めない」かつ「キラキラネームだと思う」、だそう。

この論文の筆頭著者、なんと研修医の先生だそうです。激務の中で一般ウケしちゃう論文書き上げるなんて尊敬です。

医者の価値は書いた論文の数で決まる、とかなんとかよく聞きますが、それでもこれまであまり論文執筆には関心がありませんでした。膨大に膨れ上がっているであろう医学的情報の山をタマネギの皮1枚高くする作業。労力をかけてまでそんなことをしなきゃきけないのか。そもそも既存の事実以外にネタが思いつくのだろうかという不安。論文執筆って大変そう…。

けれどもこの「キラキラネーム」論文からは、学術的世界もそこまで堅苦しいものでもないのかもしれないということを教わった気がしています。日々の生活の中からネタ探し。なんだ、論文もブログと似ているではありませんか。

ただし、ブログは「⚪︎⚪︎なんじゃね?」と言っていれば済むところを、論文ではそれをサイエンスを駆使して証明しなくてはなりません。ここの過程のトレーニングは積んでいないけれども、もともと論文を書く世界への不安な点はそこではありませんでした。ふと研究の世界も悪くはないのかと感じた瞬間でありました。

(バイト終わりにビール買って帰るのが幸せな人(笑))