おはようございます!

今日は、何の日??

- 二十四節気・雑節等

- 大雪

- 二十四節気の一つ 旧暦十一月節気

- 空寒く冬となる

- 七十二候の一つ(61候)。

- 神戸開港記念日

- 神戸市が制定。1867(慶応3)年12月7日(新暦1868年1月1日)、神戸港が外国船の停泊地として開港した。新暦に換算した1月1日も「神戸港記念日」となっている。

- クリスマスツリーの日

- 1886(明治19)年、横浜で、外国人船員の為に日本初のクリスマスツリーが飾られたことに由来する。

- 国際民間航空デー

- 1992(平成4)年の国際民間航空機関(ICAO)の総会で制定し、1994年から実施。国際デーの一つ。 1944(昭和19)年、ICAOの設立を定めた「国際民間航空条約」の署名が行われた。(International Civil Aviation Day)

さっ、正暦寺の続きでございます。

福寿院の客殿から・・・・

正暦寺(しょうりゃくじ)は、奈良市菩提山町(ぼだいせんちょう)にある寺院。菩提山龍華寿院と号し、奈良と天理の間の山あいに位置する。菩提山真言宗の本山(単立寺院)。「錦の里」と呼ばれ、紅葉の名所として知られる。また、境内を流れる菩提仙川の清流の清水を用いて、初めて清酒が醸造されたという伝承があり、「日本清酒発祥之地」の碑が建つ。山号の菩提山は、奈良の東山一帯を釈迦修行の聖地に見立て、鹿野園(ろくやおん)・誓多林(せたりん)・大慈山(だいじせん)・忍辱山(にんにくせん)・菩提山と名付けた五大山の一つである、菩提山に由来する。

正暦3年(992年)、一条天皇の発願により、関白藤原兼家の子兼俊僧正が創建した。

往時には、報恩院以下86坊の堂塔伽藍が建ち並ぶ大寺院であったが、治承4年(1180年)に、平重衡による南都焼き討ちによって焼失した。

建保6年(1218年)、興福寺別当の信円僧正が法相宗の学問所として再興し、興福寺の別院正願院門跡となった。金堂、弥勒堂、講堂、十三重宝塔、経蔵、御影堂、鐘楼、六所社および別院などが整備された。

また、報恩院家が開山の兼俊僧正の別院として寺務を管轄し、安養院と別院仰接院は浄土宗の念仏道場となった。

江戸時代に入り、慶長6年(1601年)には寺禄は約1000石を数えていたが、応仁の乱後に再興された82坊によって、往時の様を取り戻していた。本堂、三重塔、護摩堂、観音堂、地蔵堂、灌頂堂、鐘楼、経蔵、如法経堂、御影堂、十三重塔、弥勒堂、六所明神、鎮守などの堂塔伽藍が建ち並んでいたという。

寛永6年(1629年)、堂塔伽藍が焼失、300石の朱印地を与えられることとなった。

江戸中期以降は、法相宗の影響が次第に薄れ、真言宗の仁和寺の末寺となった。

明治の廃仏毀釈によって荒廃した。その往時の威容は、延々と続く石垣によってしのぶことができる。

昭和42年(1967年)、本山仁和寺から独立し、菩提山真言宗大本山を名乗る。

趣のある客殿

ここからの眺めは、最高ですよ^^

寒くて、ゆっくり座ってられませんけどね

お坊さんが言うてはりました・・・

みなさん、完璧な紅葉の赤ばっかし追っかけすぎです。

ここは、錦の里

山全体・・・赤あり黄あり緑あり

とにかく山全部の景色を楽しんでください。。。。

なるほど、そう言われると素晴らしく見えてきますわ^^

庭も、ほんと素晴らしかった~

ピンボケしとるけどね^^

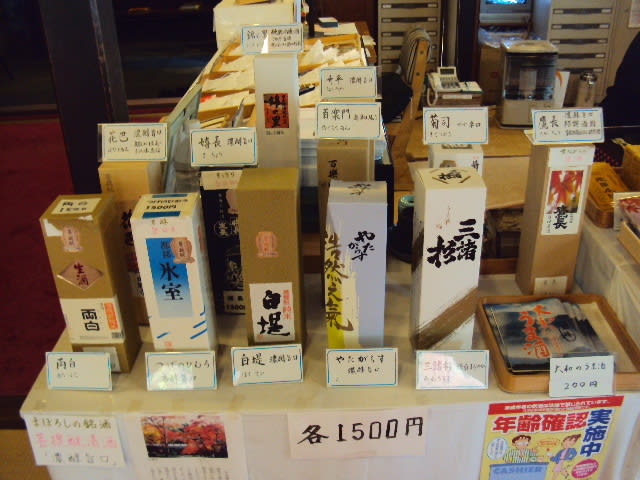

いろんなお酒が並んでます・・・

ここは、清酒発祥の地

http://www.asahi-net.or.jp/~id9s-mti/shouryakuji/page_souboushu.html

”やたがらす”がいいな

続く・・・

さあ、週明けの月曜日。

どんどん押し迫ってまいります・・・

あと4週間で今年も

では、

本日も、笑顔と気合で乗り切りまっしょい!

去年の同日の日記

http://blog.goo.ne.jp/takomusume97/d/20081207