このデスクトップも、購入してから9年が過ぎました。今回は前から気に成っていた、電源本体・ケーブル類の交換に挑戦しましたので、PC素人ですがレポートします。

このPC、普段の用途はCAD・CAM作業・動画のエンコード&編集などで稼働していました。最近になって起動不発事件がしばしば起きる様に成って来ていました。

原因はある程度掴めていて、シリアルATAランドケーブルの劣化による接触不良、電源からの電気供給も不安要素があり稼働電源としての信用も無くしていました。

ATAケーブルはHDDの読み込みエラーなど症状が出た時、コネクターの部分を触ると読み込みエラーが治ったりとか起動中に通信エラーなど警告も出ていましたが、触ると治ってしまう魔力に負けていました。w

電源は、もう何年前かに起動時に「パン」とコンデンサーと予想の破裂音がして起動はしましたが、其の時から経過時間と共に起動エラー 起動に時間が掛かると言った症状が出始めていました。 原因はよく分かっていませんが、何もないって訳でも無さそうです。なので電源も交換!

して、いよいよ決心、DIY修理ですが

まず、PC修理初心者である私の最初の壁がパーツ購入でした。ネットで検索すると適当な物がヒットしますが、今、目の前にしているPCに適合するのか、配線などカプラ類は合うのかが疑問でした。 ネットで暫く眺めましたが決定打がなかなか出て来ません。 やっぱここはお店に出向くのが一番だねっという事で、車を走らせました。

田舎なので、40分程掛かりましたが来て正解です。外したPC電源も持って行きましたので、ここは初心者の顔で店員さんに「すみません、これと同等又は互換性のある電源は在りますかと・・」すると はい(はぁ 知識無さそう・・)言う顔しながら 「こちらにある棚の物は世界企画で決まっていますので殆どの物は合います・・」と回答を頂きましたw いきなり大きな企画です。 何だそうなんだ・・「そうでしたか・・じゃ探してみます」と言いながら、色々と物色します。 正直棚には、沢山在り どれ・・・? 取りあえず、 持ってきた電源と見比べてみます。 電源パワーは純正と同等の650wで後はカプラ類で観てみます。売られてる電源の箱にには絵付きで対応ピン数・ケーブル本数、HDDなどストレージ行きの連装ケーブル・DVD・BRデバイス計は配置などが関係して2系統など確認します。マザボ、HDD、SSD、DVD、などは共通してるのはよく分かりす。 ですが、グラフィックボードに行く電源はカプラ数が形状は同じ規格なのですが、ピンの数で違いがあり、ここは要注意ででした。 中には、カプラ自体を割って使用する考え方も存在していました。 今回の僕のケースは、6ピンカプラ2個でしたので、この条件が選択数を減った気がしました。 それ以外、もっと決め手になったのが国産ブランドコンデンサー使用でした。 詳しくは知りませんが気分は違いますよねw

で、電源は これに決定!

静音性 高耐久性、って言うのもお気に入りの文言でした。このPCは水冷なのでめっちゃ静かですから電源で音が出ちゃ台無しですもんね。

それから、もう一つの疑問、ネジ穴とか取り付けの相性はどうか気に成っていました。なので帰って速攻取り付けてみました。 結果はすんなりw (グラフィックボードは外した状態、真下にボタン電池が見える)

ネジ穴もぴったりで、5分と掛からず付いちゃいました。(単体写真撮り忘れしました><)

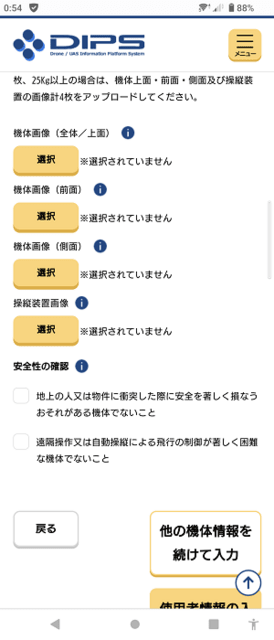

電源ユニット内容はこんな感じでした。

電源ユニットのセット内容はすでに組付けた電源本体と各ケーブル、右側の説明書と他の残ったケーブル。

この電源の配線は、純正電源オール組み込み配線に対して、マザーボード用+CPU冷却用電源4Pカプラだけが組み込み配線で、後はそれぞれ別途に電源本体に差し込みが有り、仕様が違った何本かのケーブル中から、それぞれピン数が合った物を使います。(面倒な書き方ですが要は、グラボの電源だけ注意すれば良いと感じました)

そして写真、左側上の外した元電源と、今回最も活躍した別途購入ATAケーブル類。

組み立てはスンナリ終了。(グラフィックボードも組み込み済み)

組み込み完成後、いよいよ電源投入です。ちょっと緊張w

入れます。

HDDの動作ランプとPC本体の照明ランプ、グラボ照明が点灯・・・

あれ? モニターが点灯しない・・・・・

少し待っても、起動しません。

どうも、BIOSが動いていません。

うん~ 取りあえず、検索を掛けます。 何やら組み換えをしたと時とかに起こる現象らしく CMOSクリアをすると改善するらしいです。

CMOSクリアとは、BIOSの設定初期化らしく、あくまでも設定初期化で、工場出荷状態ではなくバージョンアップなどの初期化はされないらしいです。

CMOS初期化の仕方は、

1,まずPC電源を落とし、各デバス関係を外ずし暫く放置放電。

2,マザーボードのボタン電池を外して、再び各デバイスを繋ぎ組み立てます。

3,再度ボタン電池のない状態で、PCに電源を入れて起動させます。 するとBIOSが元々の書き込み設定で起動プログラムを作るそうです。

4,これで上手く起動出来たら、再びシャットダウンします。

5, 暫く放置放電をした後、マザーボードのボタン電池を戻し組み立てます。

6,再度起動したら、時計など再度調整してCMOSは終了です。

僕の場合も、この手順で起動出来ました。PC電源組込み後、起動しない時は少し焦りましたが無事成功して良かったです。交換したATAケーブルも全て交換したので、暫くは悩まなくて済みそうです。

まとめると、ATAケーブルは劣化するので定期的に交換しなきゃダメですね。使い出して何年か経ったら点検、触ってぐらぐらじゃ 遅すぎでした。 その後、直してか2~3週間経っていますが順調に動いてます。

記、お店に電源を買い行って、あれこれ見渡ていると、最新のCPUとかそれに合うマザーボード、SSDかとか目に入り この古いPCのボディーに組み込めないかなって ちょっと夢見ちゃいました。w