【伝えたい要旨】

予兆あれば様子見をしないで119番

事前に注意する検査項目

脳梗塞の現状(死者数と患者数)

私は脳梗塞経験者です。

まず、皆さんが怖い目、辛い目に遭わないように伝えておきたいことを書きます。

予兆があれば様子見をしない

私の場合は、就寝前の入浴中に起こりました。

風呂につかりながらテレビを見ている最中、カラダが右に傾いたのです。

あれっと思いましたがすぐ、何事もなかったように元に戻り、風呂上がりの着衣も普段通りでした。

ここで、気がつけば良かった。

*ここで119番すれば後遺症が残らなかったかもしれない。

治療にあたった脳神経外科医によると「治療始めるまでの時間と脳梗塞を起こした場所と大きさ」がその後の運命を変える。

事前の知識が無かったので、寝てしまいました。

そして、深夜、突然右足がつりました。

すぐ、横に寝ていた奥様が119番してくれました。

3時半ごろでした。発生から6時間も過ぎていたのです。

*脳梗塞では、症状が一過性(多くの場合1時間以内、中には数分以内のことも)で終わり、いったん落ち着くことがある。

これは「一過性脳虚血発作(TIA)」と呼ばれ、脳の動脈が詰まりかけた後で再開通し、血流が戻って症状が治まる状態を指す。

そのまま放置すると3カ月以内に15〜20%が脳梗塞を起こすとされ特に2日以内が危険なので、この場合も「落ち着いたから様子を見てもいいだろう」と判断しないほうがいい。

救急車を呼ぶほどではないとしても、必ず早めに医療機関を受診しよう。

それから、MRI検査は受けている人が多いと思います。

頸(けい)動脈エコー検査も受けておいた方が良いと思います。

頸動脈には血栓ができやすい。

私は、恐らく頸動脈にあったプラークの血栓が脳に飛び、細い血管を埋めたんだのではと睨んでいます。

血栓に前にいた住所は書いていませんので、不明ですが。

さらに眼底検査です。

私の場合は、発症3年前と2年前に眼底出血を起こしています。

その時、眼科には受診していますが、医者から脳梗塞に関するコメントはありませんでした。

だから、私は何の用心もしなかったのです。

下記には、大事なことが書いてあります。

網膜の動脈は脳にある細い動脈と性質が同じなので、眼底検査で網膜の動脈硬化の程度を調べて、実際に見ることのできない脳の細い血管の状態を推し量ります。

*「脳から見たリハビリ治療」166頁

①眼底検査は、眼科の検査のなかでも特に重要な検査です。

②眼底には、目や全身の病気の早期発見につながる情報(所見)が詰まっています。

③検査では眼底所見、特に血管、網膜、視神経に着目し、それが正常か否かを確認します。

④眼底の所見から、病気があるか、どのくらい進行しているのかがわかります。

⑤正常でない所見を確認できれば、それが目の病気の早期発見につながります。

⑥定期的な眼底検査で、目の病気の経過観察や新たな発見が可能となります。

つまり、眼底検査を受けることで、眼底の異常の有無、目の病気の早期発見が可能となり、さらに、定期的 に検査 を受けることで、 病気の変化をとらえることが可能となります。

*公益社団法人 日本眼科医会

最後は、血圧です。

発症直前、血圧は上昇し、耳たぶにある血圧のツボを触ると激痛でした。

甘く見ていました。

多田富雄さん

さて、わたしは5か月間入院しました。

最初は、ICUと重症患者病室(レッドゾーンと呼ばれていました)にいました。

細胞が生きてゆくためには、酸素が必要である。

酸素が断たれると細胞は代謝を営むことができなくなって死ぬ。

心筋梗塞や脳梗塞は酸素を運ぶ血液の途絶によって細胞が窒息死したものである。

*多田富雄「生命の意味論」90頁

多田さんは世界的免疫学者です。脳梗塞を発症されました。

言葉を失い右半身不随になりました。

発症からの日々を書いたのが「寡黙なる巨人」です。

どうしてこの本をわたしが読んでいたのか。

不思議です。

細胞が窒息してそこの部位がつかさどっていた機能を失います。

死んだ部位により、失う機能ー運動、視野、味覚、言語、思考ーは人様々です。

死を免れても植物人間(わたしの友人にいます)状態になることもあります。

脳梗塞の現状

①脳梗塞による死亡人数は6万2千人

*厚労省

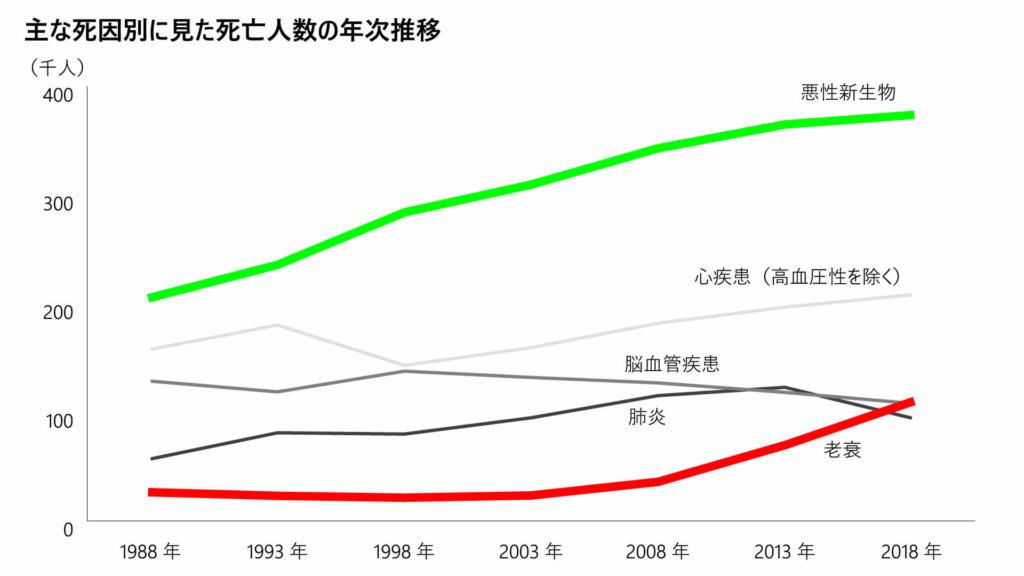

厚生労働省発表の「人口動態統計の概況」によると、平成29年(2017)1年間の死因別死亡総数のうち、脳血管疾患は10万9,880人で全体の8.2%を占めた。

このうち、脳梗塞は6万2,122人(男性2万9,494人、女性3万2,628人)。脳内出血は3万2,654人(男性17,881人、女性14,773名)、くも膜下出血で亡くなった方は1万2,307人(男性4,535人、女性7,772名)、その他の脳血管疾患が2,797人という結果だった。

死亡者数は減少しています。

しかしです。

②後遺症患者から脳血管性認知症が発生する

救える命が増えたのは朗報だが、問題は後遺症だ。脳卒中を発症した人のうち、社会復帰できる人は半数程度にとどまるという。後遺症が残って社会復帰が難しい人、寝たきりになる人が少なくないのだ。

介護が必要になる原因のうち最も多いのは認知症で、脳卒中は二番手だ。ただし、認知症の中には脳卒中の後遺症として起こる「脳血管性認知症」が2〜3割程度含まれる。それも合わせると、脳卒中は要介護状態をもたらす最大の原因となる(下図)。

*青字と図は日本経済新聞

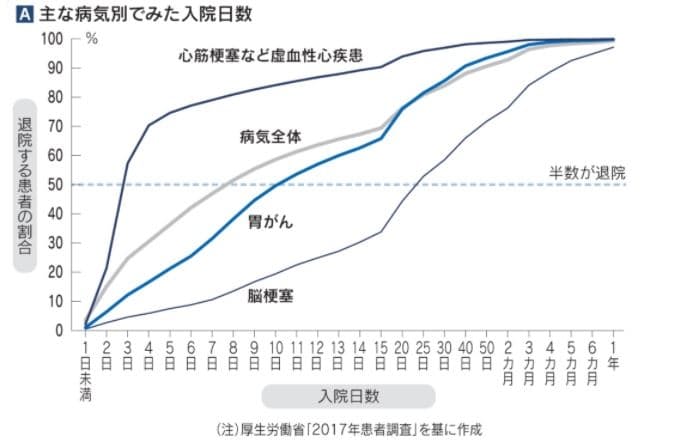

②脳梗塞の入院日数は、平均約21日

*日本経済新聞

この病気の平均入院期間は3週間です。

3週間の入院で済んだ患者に、後遺症はほとんど残りません。

稀にリハビリ病院にこの軽症者が入院します。

歩行訓練をしている様子を見る、他の入院患者にはとても後遺症があると見えなかったのです。

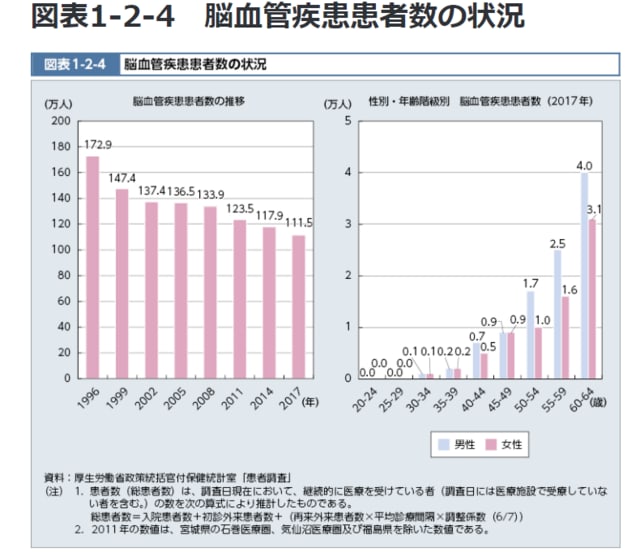

③通院している患者数は推計111万人

*厚労省

総患者数(継続的に医療を受けている者)は推計111万人だ。

統計で分かる通り、働き盛り(40~59歳)の患者数が少なくない。

就労世代の職場復帰を支える体制は十分だろうか。

またリハビリ病院では、女性が患者の半分を占めていた。

【過去関連記事】

最後に

カラダには川の流れがあり、死んだ細胞に代わり、新しい神経回路を開く。

これを脳の可逆性と言います。

脳神経系細胞には高い代償機能があって、ひとつの細胞の死を別の細胞が代償してくれるからです。

*同上、191頁

しかし、リハビリ訓練が必要です。

機能回復を信じ、多くの後遺症患者が日々歯を食いしばっています。

最初2か月は車いすでした。

歩けるようになるとは思えませんでした。

右足と右手の機能を失い、左足と左手で車いすを動かしていました。

退院後は抗血栓薬をもらうために、4年間通院しました。

今、起床してから時間をかけながら着替えをしている後遺症に悩む人達がいる。

冬は衣服が重く重ね着をするからなおさら時間がかかる。

装具が必要ならば、それをつける時間もいる。

嫌になりますね。

あせらず あわてず あきらめず

*脳の可塑性(のうのかぎゃくせい)は、ノルウェーの神経解剖学者のAlf Brodaが自分が脳梗塞になった体験から、 1973年に唱えだした比較的新しい概念です。

脳の細胞は一度失われる2度と再生することはありませんが、脳への刺激により、脳細胞の配列が変化し、損傷していない部位が壊死した細胞が担っていた機能を代替し、運動の記憶が戻る、つまり運動機能が回復されていくという理論に基づいています。

この理論にもとづくと、従来健側(健康な身体の半身)で日常生活を成立させるためのリハビリが主流でしたが、病側(麻痺した半身)に対するアプローチも含めたリハビリが重要になってくると考えられます。

現在ではまだ不明な点も多いながらも、臨床結果で脳梗塞の後遺症改善の事例が見られており、今後のさらなる解明が期待されています。