本書は毎日新聞社記者であった筆者が取材を元に第二次大本教弾圧と呼ばれた昭和10年の警察による教団急襲とその後10年に及ぶ裁判の記録である。 教祖は出口なお、その末娘すみこが第二代教主、その夫が王仁三郎、教祖なおと王仁三郎は有名だが、その影で二人を支えた第二代教主こそ、大本教を支えた扇の要であった、として本書はすみこにフォーカスを当てている。

昭和9年、愛知県特高課長であった杭迫軍二は内務省保安課長相川から電話を受ける。京都警察の特高課長となり、大本教の活動を洗い、とりつぶせ、ただし絶対の機密事項である、という内容。命令は絶対であり、杭迫は京都に向かう。京都の警察内でも杭迫の活動は秘密、たった一人だけ杭迫の活動を手伝わせたのが高橋係長、右翼と宗教団体を担当していた。杭迫はその後、大津に別宅を借りて大本教の教義、教えなどを徹底的に調査、治安維持法に反する教えはないか、不敬罪などに該当しないかを洗い出す。宗教の教えの中には必ずや現在の世の中の不安や不満を解消する内容が含まれるもの、そして世の中の不全をただす世直しの時が来る、などとの予言があるものである。大本教にも当然そうした教えはあった。しかしそれが体制転覆を煽動するような内容であるかどうかが、治安維持法違反に問われるかどうかである。

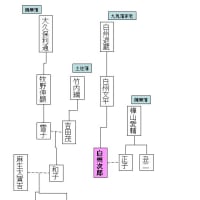

出口すみこはなおの4女として末っ子で生まれた。出口政五郎がその父、大工であったが、気まぐれで気が向かなければ仕事はしない。家は貧乏、そして政五郎は病死、残された家族は苦労して暮らす。そしてそのなかで母のなおが神懸りになる。すみは奉公に出されて、子守、機織りなどでさんざん苦労をするが、持ち前の明るさで乗り切る。なおの前に王仁三郎が現れた時、すみこは16才、王仁三郎は27才、なおは62才であった。翌年、なおはすみこに王仁三郎と結婚するように伝えた。すみこは素直に従った。王仁三郎はその後大本教発展に寄与し、多くの信者を集めるようになった。軍部や右翼のメンバーの中にも大本教に入信するものが増え、軍部内部、右翼に国家転覆の動きを察知していた内務省は大本教弾圧に踏み切ったのである。

大本教が弾圧されたのは二度目、一度目はその十年以上前であった。そして昭和10年12月、島根に出かけていた王仁三郎が検挙されたと同時に、綾部に向かった警察官500名は総本部に入り、無抵抗の教主たちを検挙した。新聞、マスコミは警察のお先棒を担いで、大本教が国家転覆を企む邪宗教であると報道、大本教が持っていた土地は亀岡市、綾部市に格安で売却させられ、建物は強制撤去させられた。そして裁判である。国家転覆を企んでいたということを立証することは出来ず、不敬罪のみが成立、しかし、未決勾留期間で相殺されて即刻釈放されたのは昭和20年、日本が敗戦して体制が大きく変わったのと同時期であった。

国家への賠償請求をするかどうかを問われた王仁三郎は、「国家が大変な困窮にあるなかで、賠償請求するということは、税金から賠償されるということ、国民に負担がかかるような請求はしたくない」との意向で賠償請求はとりやめた。綾部では破壊された神殿の立て直し、宗教団体としての立て直しが行われた。王仁三郎は昭和23年死亡、すみこは昭和27年に死亡している。弁護団を務めたのは後の京都市長となる高山義三、高山は王仁三郎の人物の大きさに打たれたという。裁判に絡んで、上田正昭京大教授は「治安維持法は該当する要素がなくでっち上げでした。不敬罪や新聞紙法、出版法違反などは当時多くが引っ掛けられているわけで、大本教だけが特別ではなかった。津田左右吉でも出補案法違反で早稲田大学を追放されたが戦後文化勲章まで受けています。皮肉なものです。」

すみこが書いた書を見た北大路魯山人はその自由奔放な筆致に感銘を受けたという。王仁三郎とすみこの作品を集めた展覧会も東京で開催され、魯山人をはじめ辰野隆、谷川徹三、小山富士夫など魯山人にすみこの作品を紹介された多くの来場者があったという。現在、大本教は第五代教主出口紅が引き継いでいる。教団として大きく成長しているわけではないが消滅もせず継続している。生長の家や世界救世教は大本教信者だった谷口雅春や岡田茂吉によって創設された新宗教。金光教や天理教は大本教が始められたときに既に広まっていた宗教である。こうした新興宗教は人間関係を大切にして身の回りの幸せからそれを周囲にも広げていこう、ということから教えられるが、大本教は世界と宇宙の仕組みの説明から入る。仏教の仏壇をそのまま使って葬儀は仏教式でもそれを受け入れる宗教が多い中で、大本教の仏壇は神式、葬儀も大本式であり、信者になる敷居は低くはない。戦争中の弾圧は他の宗教が活動維持のために体制に妥協的になる中で、信念を変えなかった、それでも信者を維持している、ここに大本教の特徴があると筆者は指摘する。

「邪宗門」を読んで感じたのは反抗のエネルギーのようなものであったが、本書を読んだ感想は、体制勢力による弾圧を越える「柳に風」という王仁三郎とすみこの姿勢である。王仁三郎は「邪宗門」では国家権力と戦う宗教者という位置づけであるが、本書で紹介される王仁三郎は、裁判官であっても相手の知識や技量、能力に合わせて対応するという柔軟さであり、当意即妙の受け答えである。もう一度「邪宗門」、読みなおしてみよう。大本襲撃―出口すみとその時代