以前、「オランダ商館長が見た江戸の災害」を読み、出島に赴任して江戸の将軍に挨拶に来るオランダ商館御一行が江戸での大火災に巻き込まれる様子を知った。江戸時代の挨拶、手土産、お礼、日程調整などの面倒な様が、同時に得られる貿易による実益により我慢すべき事柄と認識されていたことがわかった。本書は、その様子を出島に限定して紹介したもの。

出島の存在は、キリスト教布教禁止と貿易継続の両立を願う江戸幕府政策の一環。島原の乱までは多くいたポルトガル商人を一箇所に集め、管理する必要があった。長崎の有力町人25人に出資させて江戸時代初期の1636年に人工的に築港させたのが出島。1637-38年の島原の乱後はポルトガル人はマカオに追放、平戸に開設していたオランダ商館を出島に移転させて貿易の管理徹底を図った。唐蘭定期貿易船の検閲、入港を管理し、それ以外の異国船の入港を拒否すること、これがルールだった。

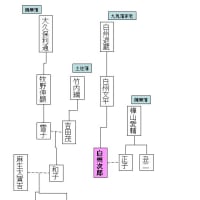

出島には支配・町政関係として検史部屋、通詞部屋、町人部屋、乙名詰所、役人部屋、番所があった。オランダ人借用居宅として、キャピタン(商館長)、ヘトル(次席)、商館員、船長、医師、コンパンヤ(料理部屋)があった。キャピタンやヘトルの隣には女郎部屋があり、大夫や禿が常駐していた。また蔵として荒物を格納したリリー蔵、織物を入れたドールン蔵、商館員の個人取引荷物を格納した脇荷蔵があった。船長には出島に居宅が与えられたが船員は滞在中も船上での生活を強いられた。

出島には多くの商人や日本人たちが訪問し、食事で饗応され手土産も持たされた。当然その逆もあり、多くの欧州産品が日本に持ち込まれ、逆に欧州の産品やしきたりが日本にもたらされた。貿易品の主たるものは織物、白砂糖、銀銭、薬種、象牙、ミイラ(薬)、錫、鉛、丁字、木香、牛皮など。脇荷物として、サフラン、焼き物、硝子板、琥珀油、サボン、阿片、時計、茶器、辞書類、女性用の装飾品などがもたらされた。輸出品としては、銀、金、銅、陶磁器、漆の細工物があった。長崎の奉行や役人たちが役得として多くの珍品を手に入れた様子がわかる。

出島の有名な学者はケンペル、ツュンベリー、シーボルトである。制限のある悪条件下で熱心に日本の調査を行い、日本文化や植生、日本人を欧州に紹介した。「鎖国」という用語は江戸時代には殆ど使われておらず、1801年の蘭学者志筑忠雄による「鎖国論」に見られるのみである。幕府による法令は、日本人の海外渡航禁止、キリスト教禁止、貿易統制、この三本柱。出島は江戸幕府による海外貿易と交流のための窓口であった。本書内容は以上。