原文作者は1830年生まれのコロンビア人ではあるが、大蔵大臣も務めた父をもち、初等教育をNYC、中等高等教育をパリで受けたという当時としては最高の教育を受けたインテリ商人である。反政府活動の末にキューバに亡命、製糖工場の管理職となる。キューバでは中国人労働者を手配する必要性に迫られ、1855年、ニコラスは中国に代理店を設置する任務を負って米国、英国、フランス、マルタ、エジプト、セイロン経由で香港に赴任、中国人クーリーを調達してハバナに送り出す仕事を始めた。香港生活は3年間、その後も中国との貿易業務に従事、日本にも1871年以降3回訪れた。当時外国人による日本国内旅行は認められていないが、アメリカ人外交官による「旅行免状」により実現。人力車夫2名と通訳一名を伴う旅行だった。本書執筆は1888年で、西欧人インテリ商人としてその経験と文化分析論をまとめたもの。

トルコ、インド、中国にも何度も旅行しているニコラスは、東洋の中での日本という比較文化論を展開、偉大な中国文化を日本が長い時間をかけて取り入れ模倣してきたと分析した。日本の良い面としては人々の思いやり、勤勉、繊細さなどを上げているのは、渡辺京二の「逝きし世の面影」、イザベラ・バードの「日本奥地紀行」と同質のもの。キリスト教徒としての視点より、日本の問題点として、宗教観・倫理観の欠如を挙げ、脆弱な国家体制の上に、急速に西欧の文明を取り入れることの危うさを指摘。模倣ばかりを得意とする日本人に警鐘を鳴らす。

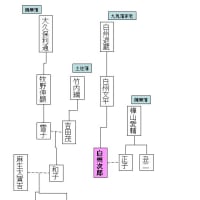

日本書紀や古事記、その他日本の歴史書にも言及し、日本の地理、日本人の起源、その後の文明の進展から書き起こしている。中国の律令制度を模倣した政治と徴税、統治の仕組みを導入して以来、貴族政権から武家の政権になっても、その本質には変化はなく、源氏と平氏の対立や、戦国時代などを経由してなお、国家体制としての大変化は起きなかったと分析した。1542年のイエズス会神父による布教開始によっても、宗教は日本国内に広範に広がることはなく、当時の政権により抑圧され、それは今に至っていると考えた。旅行直前におきた明治維新には強い関心を示し、ペリー提督による強制的な開国要求を飲まざるを得なかった状況と、その後起きた封建体制から国民国家を目指す明治維新を分析した。

日本の封建制度下では、ミカドは一種の幻影的存在で、将軍が行政権の長で全軍の司令官であった。大名は護民官的存在で奉行やお目付けが警察機能を果たしていたが、独裁的な権力下で人々が悲惨な状況にあったわけではない。身分の高い階級である侍は誇りと忠義を重要視し、武士道として名誉を守ろうとしたが、これは健全な慈悲や慈しみ、愛情や正義感など宗教観の欠如を示している。幕末、将軍とミカドは対立的関係であったが、明治維新は地方の大名が、そのスキを付いて体制転覆に成功した。

この際、イギリス、フランスなどの西欧諸国は地方政権と中央政権のそれぞれを後押ししたが、日本国内においては、近代的な武器を提供された双方の軍隊により、日本人同士による同士討ち的争いで多くの命が失われた。しかし、明治維新は、他国で見られるような多数の人民による犠牲にはよらず、侍階級による散発的な戦いにより決着し、巨大な機構、古い組織を崩壊させ、トランプのお城のように古い政権は崩れ落ちた。この大変革は実体の変化というより形式の変化であり、社会習慣にはほとんど影響を与えなかった。これは全国民による権力や政権へのインセンティブがないためでもあり、東洋に共通的なものである。

明治維新は侍の階級をなくしたため大きな不満を生じたが、工商階級は大変有益な形で変化が起き、ミカドも国民の目の前に現れるようになって、最高権威者としての権威失墜は見られない。軍隊は身分の区別なく、教育も無償で階級にかかわらず受ける権利を得た。しかし、国民レベルにおける民主主義精神の欠如は、こうした近代的な制度の模倣では本質的な成果の発揮は期待できず、近代的ツールにメッキで誤魔化すような取り繕いである。江戸時代の反動とも言える廃仏毀釈運動は、貴重な仏像や多くの絵画を失う結果となった。宗教に対する見識の欠如がもたらした悲劇である。個人と国家が固有の要素を調和的に機能させ、道徳的、政治的、社会的健全性を追求しつつ、自国文化との両立を自発的に実現させてこそ、完璧なものとできるのである。

訪問したのは東京、中山道経由で京都、大阪、神戸である。日本家屋のシンプルさと貧相さを描写し、寝室やベッド、シーツ、毛布、上掛けなどがないことは、良好な習慣のためには適当ではないと評価。住民の倫理観欠如、無宗教のための遠慮と慎ましさの乏しさにより、その生活に品格がないと評価した。おそらく、訪問してきた初めて見る外国人に興味津々な人々の無遠慮な視線や態度に辟易したことが想像される。風呂屋における男女混浴、熱すぎるお湯、露天風呂の不衛生、体を下から上に向かって拭うやり方とその不潔さについても言及している。照明の不整備、夜の娯楽の欠如、音楽の貧弱さ、歌謡の非音楽性、飲酒のふしだらさ、女郎屋や茶屋の不道徳などにも触れているが、日本人女性は魅力的だと評価した。しかし女性の社会的立場の弱さを嘆く。

その後の旅行では、旅館、民宿、京都では外国人向けのホテルにも宿泊。日本食は全く食べられるものではない、と評価し、持参した食料を食べて我慢した。火事と火消しについても見聞きしたことを述べている。火事を知らせる鐘、火消しが大工から組織され、建物を打ち壊すことで類焼を防ぐことが消防だと驚く。同行していた通訳者が信用できず、旅行の楽しみを共有するパートナーとはなり得なかったことも失望をもたらした。

日本での宗教については多神教であり、大概の人間社会が到達した物神崇拝の局面は一度も訪れていないとする。古事記、日本書紀が示す国生み神話から始まり、仏教の到来、その後の神仏習合を述べた上で、人々の仏教的信仰では死後の葬儀と埋葬、先祖信仰が多くの時間を割く。多くの聖職者は政治にも口を出し、本来は庶民の中にあってインテリのある学識者のはずだが、多くは無知で品行が悪い。信長、秀吉、家康はその当時の学問府であったお寺と聖職者を破壊し、キリスト教を抑圧したため、それ以降のこの国の無知と時代遅れをもたらした。

その結果でもあるが、日本の絵画には、遠近法がなく油絵もない。日本画は中国の模倣である水墨画や科学的手法を持たない平面的な絵画にとどまり、色付け方法や対象物の陰影も気にしない。全体調和、細部の統一も気づいていないものが多く対称も関係性もない寄せ集めである。スケッチがなく、下書きもしない、自然の写生がないことは致命的である。彫刻、金属加工についても同様の貧弱さであるが、磁器については先生である中国よりもはるかに優れている。建築は大変遅れており揺籃期と言える。植木栽培は進んでいて盆栽は巧みである。音楽は世界一遅れていて、音の識別、和音、メロディもない。舞踏はリズムも表紙も知らないからか、優雅さのない跳躍や旋回しかない。女性の舞踏は西インド諸島に連れてこられたアフリカ黒人風で、わいせつで恥ずかしい動きと体の捻じ曲げでしかない。

文学は翻訳がされていないため公正な価値判断ができない。偉大とされる作品は極めて古い時代の歌人による和歌であるが、分からない。庶民が文字を使いはじめたのが13世紀以降であり、漢字が導入されたのも3世紀の朝鮮人王仁による。その後は、中国の発音と意味にそれを合致させるための工夫が必要で、時間をかけてカタカナ、平仮名を発明し広めるための時間を必要とした。その文法が人々に流布するのも、古くから知られていたはずの印刷物によらず、口頭であるがために不正確なものとなった。しかし教育そのものは熱心に行われており、明治維新により、それが全階級に広げられたことは喜ばしい。

日本を離れる際には、これで自分の口に合わない食事、信頼できない通訳者、乗り心地の悪い人力車からオサラバできると嬉しい気持ちになった。この大変変わった国と国民のことを、広く西欧の皆さんに知ってもらえること、楽しみにしている。本書内容は以上。

渡辺京二やイザベラ・バードに比べると、辛口の日本文化評であり、間違った認識も多いが、傾聴に値する部分を多い。特に宗教的価値観や倫理観を持たない人たちが、西欧における文明の成果のみを接ぎ木のように取り入れることの懸念は、現代にも通じる。現代でも海外に旅行したり留学、赴任すると感じるのは日本への好意的視点と同時に感じる、日本への警戒感である。明治維新から150年を経てもそれは大きくは変わっていないのではないか。