江戸時代の中頃、天明から寛政の改革が行われた頃に老中筆頭として権力を振るったのが松平定信。定信が老中を務めた主に寛政年間に行われた幕閣人事とその背景について書かれたのが本書。近習番の水野為長に城内や市中での役人、旗本、町人などの発言やうわさ話などを書留めさせてまとめた「よしの冊子」を本書では主に参考にしている。定信自身の評判も書かれており、筆頭老中がこのような評価を気にしていたことが分かる。老中や旗本たちの行動や評価とそれらと連動するように異動する様子が記されていて面白い。

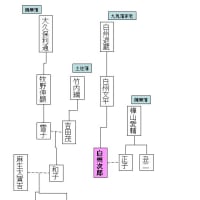

江戸幕府の組織や人事の先例は、家光のころにほぼ基本の形ができあがっていた。幕府における役職は400ほどもあったが、その頂点が老中。石高一万石以上の武士が大名で、家光の時代以降はほぼ260-70名いた。そして親藩、外様を除き、3万石以上の譜代大名のなかから、優秀な者が選出された。お家争いを避けるための徳川家の知恵だった。諸大名の中から、評判の良いものを20名ほど選ばれたのが奏者番。その後、寺社奉行を務めてある程度失敗がなければ、長崎や佐渡などの遠国奉行を務めたり、エリートコースであれば大坂城代、京都奉行、所司代になり、家格がよく失敗もなくてさらに評判が良ければ老中になった。

一万石未満の幕臣は、将軍にお目見えできる旗本とできない御家人に分けられた。定信時代には旗本は約5200名、御家人は約17000名。将軍の直属の家臣である旗本役の出世コースは、書院番か御小姓組から始まり、この中から評判の良いものが、3千石高の旗本なら大目付、町奉行、各種勘定奉行に昇進した。4千石高ならば書院番頭、御小姓組頭、大番頭、老中の秘書的な役割を持つ側衆となる。5千石高以上なら旗本最高の栄職である留守居に昇進する事が出来た。

家禄は家ごとに決られていたが、8代将軍吉宗の享保の改革で、役職ごとの役高と決められた家禄の差額がもらえる足し高制度を創設。家格の低い優秀な人材を登用できるようになる。その吉宗に高く評価された大岡忠相は1700石の家格に生まれたが、書院番士から徒頭、使番、目付、山田奉行、普請奉行、町奉行を経て、寺社奉行にまで昇進。71歳になるときには、三河国西大平藩1万石の大名にまで取り立てられた。御家人でも計算能力や事務処理に優れていると、勘定奉行などの役職に昇進することもあり、旗本になる資格が得られるケースもあったという。松平定信の前には、600石の旗本だった田沼意次が、9代将軍家重の西の丸小姓に抜擢、10代将軍家治の信任も厚かったため、遠江国相良藩1万石の大名となり、そして1772年に老中に昇りつめた。

定信時代が老中になったのが1787年、天明7年で、松平康福、鳥居忠意、牧野貞長、水野忠友、阿部正倫が老中で、定信は三卿田安家出身であり、いきなり筆頭老中となる。5人の現職老中は自分の首を心配した。評判では、賄賂で老中になれたと言われた名門大名の阿部正倫、清廉で賄賂を嫌う定信に1年も経たずに罷免された。松平康福は温厚でなんの害もこれ無く、という評価。1788年には、登城勝手次第、退出勝手次第と命じられる。これにより体を壊した松平康福は寝込むようになり、翌年亡くなる。田沼一派と目された水野忠友は、田沼家に嫁いでいた娘を離縁させて田沼との絶縁を演出。しかし天明8年には「老職を許され雁の間席」となる。しかし娘婿の忠成が老中となり定信が辞職したときに、世間では「水の出て、もとの田沼に もどりける」と悪評された。

3人が引退した老中ポスト、真っ先に登用されたのが若手の俊秀、三河国吉田藩7万石藩主松平信明、就任時には29歳だった。1789年には京都所司代から三河国西尾藩6万石の松平乗完が老中に補充、下馬評通りと評価された。下馬評は登城した殿の評価を下馬番達が噂していた、それが意外に的をいていたために使われた。

就任時には、賄賂政治の田沼意次の悪評から歓喜の声で迎えられた定信だったが、倹約令、財政建て直しの結果、米価が下落。棄捐令により旗本借金棒引きなどの施策により、札差が旗本に金を貸さなくなり、困窮する旗本が続出。零細な町民も倹約令による不況で消費が低迷し生活に苦しんだ。田沼時代のバブル経済の反動とも考えられるが、定信が実施した施策はデフレを生んだ。寛政5年、定信の辞職が家斉に受け入れられた。幕閣では、辞職を惜しむ声が相次いだ。不況よりも、定信に代わる老中人材が見当たらないという理由だった。一人ほくそ笑んだとされるのが、本多忠籌。家斉に追従し世間からは賄賂を取る。家斉に定信辞職を讒言したのは、側用人から老中格となっていた本多忠籌ではないかと筆者は推測する。寛政の改革を定信と一緒に進めていたはずの本多忠籌だったが、息子に関して定信から箴言されたことに恨みを抱いていたという。本書内容は以上。

思いつくのは、現在の内閣人事。ほぼ同じ構図ではないだろうか。当選回数、家格、同僚の評判、恩義と賄賂、トップの覚えと遺恨。下馬評は秘書たちの評価。人事は江戸時代から進歩していないということか。