日米欧金融機関のサブプライム禍に関して、2月3日付『北海道新聞』第10面〈経済〉は、2月9日に東京で開かれる先進七カ国財務相・中央銀行総裁会議で、国際的な金融市場の信用不安を払拭する対策が検討されることを報じたが、結局は、サブプライム問題について、実効性のある対策はなにも打ち出されなかった。

日米欧金融機関のサブプライム禍に関して、2月3日付『北海道新聞』第10面〈経済〉は、2月9日に東京で開かれる先進七カ国財務相・中央銀行総裁会議で、国際的な金融市場の信用不安を払拭する対策が検討されることを報じたが、結局は、サブプライム問題について、実効性のある対策はなにも打ち出されなかった。

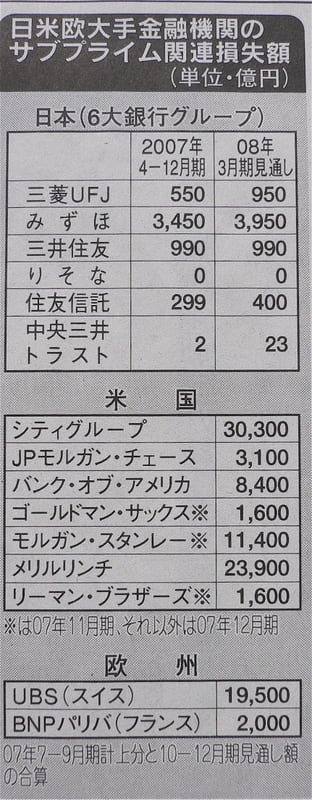

全国銀行協会は、六大銀行グループの損失額について、「経営を圧迫する規模の損失ではない」と判断しているが、2月1日付『讀賣新聞』第11面〈経済〉の、「欧米の銀行に比べて小さいと見られていた邦銀に、予想以上のダメージが広がっている実体が明らかになってきた」という見解と大きな隔たりがある。

確かに、証券化商品の取引が活発に行われた欧米の銀行とは損失額の桁が違う。08年3月期に日本で最も大きな損失が見込まれる<みずほ銀行グループ>(写真右)は三千九百五十億円で、米国で07年12月期最大の<シティグループ>(写真左)の三兆三百億円とは比較にならない。

しかし、米国のサブプライムローンの焦げ付き増大が日本の金融機関に与える影響は、いくつかの要因が複雑に絡み合っていて、今後さらに増大する可能性が大きい。

2月28日付『讀賣新聞』第11面〈経済〉は、住宅価格下落で不良債権が増加し、米国の金融不安が拡大すると予測している。融資の担保となる住宅価格が下落すれば、回収できる金額が減り、不良債権が増加するのは当然である。

支払い能力の弱い低所得者に審査もろくに行わないでローンを組ませた銀行も、そのローンの大半を細切れに証券化して売りさばいた特別目的会社も、サブプライム債券が組み込まれた商品を購入した投資家(金融機関)も、不自然な住宅建設バブルがいつまでも続くと考えたのだろうか。日本の失われた十年をとくと考えるがよい。

<銀行の写真は、フリー百科事典『ウィキペディア』から転載、損失額表は、2 月3日付『北海道新聞』第10面〈経済〉から転写>

最近の「政治経済」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事