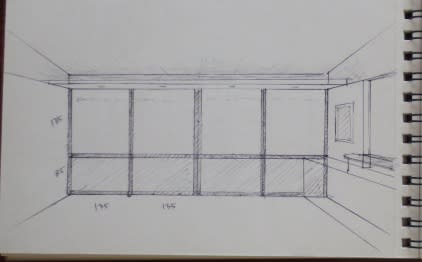

前回リビングの窓を 悩んだ話をしましたが、

呼応して、北側のダイニングの窓も・・・・

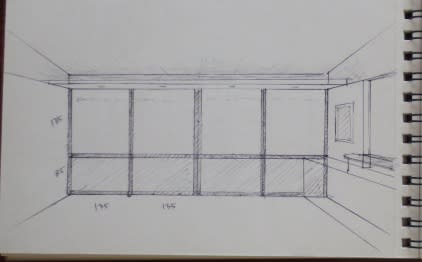

枠一杯のバージョン

小壁を設けるバージョン、窓2つ

窓1つ

食堂は台所との位置関係に、食器棚を「見せる」か「隠すか」、家具との相性の問題も加わります。

上記3案は、キッチン全体が右壁奥に引っ込んで、独立性が高い案でしたが、

結局、ガスレンジ部分を壁奥に引っ込め、シンク・作業台はダイニングに隣接させました。

憧れのピクチャー・ウインドウ(中央部分を広く分割した窓)を採用しましたが、

3分割で、風が両サイドから取り入れられる点はいいのですが、

窓を開くと、縦桟が煩い・・・3「等」分割にすべきだった、と後悔しました。

4分割は閉めているときに縦桟が多く、2分割は風が左右に偏るので、避けました。

なお、防犯についても考慮しました。

旧宅は、床まである「掃き出し窓」が人目につかない北側にありましたが、

泥棒がスッと入ってこられるのを恐れて、施錠し障子も締め切って、暗かったです。

それで、今回北側の窓は、ダイニングは腰高窓、廊下は嵌め殺し、他は縦格子付きにしました。

おかげで、在宅時でも安心して窓を開けていられます。

次、家具について触れます。

窓と小壁の寸法を決めるとき、隣接する家具の形、寸法も同時に決めました。

新居では、ケヤキで家具を一新することに決まっていましたが、

何色で、どんな形で、大きさ、全て、こちらで決めなくてはなりません。

住友林業の設計担当に「床材は?」と聞かれ、答えを探しに、家具屋に走りました。

インテリアは、間近かに見て手に触り、質感が直に伝わり、

床や壁は、家具を取り巻く「環境」「背景」「引き立て役」になります。

家具屋は住宅メーカーの特注家具も請負い、駒沢公園と浜田山の住宅展示場を参考にするよう助言されました。

なぜなら各メーカーは、山の手に社命を掛け競い、客は目を肥やすのにいいのです。

三井ホームのインテリアは、家具と家が調和していました。

三井ホームは、建築士とインテリア・コーディネーターを最初に顧客が選び、

打合せ時に両者が協力するそうです。

他社は、家具が「後付け」「帳尻あわせ」感が否めませんでした。

一般的に住宅メーカーは、

まず床を決め、扉材を決め、家が完成してから、家具屋のショールームに来ますが、

これでは家具の選択肢が限られ、気に入った家具と相性が合わない問題が生じます。

また、建築士は男性が多く、インテリア・コーディネーターは女性が多いです。

男社会の住友の企業色からか、コストの問題からか、住林は家が完成する直前に、

女性のコーディネーターが、壁紙・カーテン・家具の紹介をする程度です。

それでは、ベストマッチは望めず、ベターな選択にならざるを得ません。

庭を設計している身としては、全体の構成と、細部である木や石は、同時に決めます。

「こういう庭を作りたい」と、似合う木と石を探す手法と、

「この木」「この石」が最も美しくみえる庭を模索する手法、両方あります。

有名な建築家が「美は細部に宿る」と言ったそうですが、

細部を疎かにすると、全体の調和を壊します。

オーケストラでは、例えトライアングルのような小さな音色も、

全体に影響することと、一緒だと思います。

呼応して、北側のダイニングの窓も・・・・

枠一杯のバージョン

小壁を設けるバージョン、窓2つ

窓1つ

食堂は台所との位置関係に、食器棚を「見せる」か「隠すか」、家具との相性の問題も加わります。

上記3案は、キッチン全体が右壁奥に引っ込んで、独立性が高い案でしたが、

結局、ガスレンジ部分を壁奥に引っ込め、シンク・作業台はダイニングに隣接させました。

憧れのピクチャー・ウインドウ(中央部分を広く分割した窓)を採用しましたが、

3分割で、風が両サイドから取り入れられる点はいいのですが、

窓を開くと、縦桟が煩い・・・3「等」分割にすべきだった、と後悔しました。

4分割は閉めているときに縦桟が多く、2分割は風が左右に偏るので、避けました。

なお、防犯についても考慮しました。

旧宅は、床まである「掃き出し窓」が人目につかない北側にありましたが、

泥棒がスッと入ってこられるのを恐れて、施錠し障子も締め切って、暗かったです。

それで、今回北側の窓は、ダイニングは腰高窓、廊下は嵌め殺し、他は縦格子付きにしました。

おかげで、在宅時でも安心して窓を開けていられます。

次、家具について触れます。

窓と小壁の寸法を決めるとき、隣接する家具の形、寸法も同時に決めました。

新居では、ケヤキで家具を一新することに決まっていましたが、

何色で、どんな形で、大きさ、全て、こちらで決めなくてはなりません。

住友林業の設計担当に「床材は?」と聞かれ、答えを探しに、家具屋に走りました。

インテリアは、間近かに見て手に触り、質感が直に伝わり、

床や壁は、家具を取り巻く「環境」「背景」「引き立て役」になります。

家具屋は住宅メーカーの特注家具も請負い、駒沢公園と浜田山の住宅展示場を参考にするよう助言されました。

なぜなら各メーカーは、山の手に社命を掛け競い、客は目を肥やすのにいいのです。

三井ホームのインテリアは、家具と家が調和していました。

三井ホームは、建築士とインテリア・コーディネーターを最初に顧客が選び、

打合せ時に両者が協力するそうです。

他社は、家具が「後付け」「帳尻あわせ」感が否めませんでした。

一般的に住宅メーカーは、

まず床を決め、扉材を決め、家が完成してから、家具屋のショールームに来ますが、

これでは家具の選択肢が限られ、気に入った家具と相性が合わない問題が生じます。

また、建築士は男性が多く、インテリア・コーディネーターは女性が多いです。

男社会の住友の企業色からか、コストの問題からか、住林は家が完成する直前に、

女性のコーディネーターが、壁紙・カーテン・家具の紹介をする程度です。

それでは、ベストマッチは望めず、ベターな選択にならざるを得ません。

庭を設計している身としては、全体の構成と、細部である木や石は、同時に決めます。

「こういう庭を作りたい」と、似合う木と石を探す手法と、

「この木」「この石」が最も美しくみえる庭を模索する手法、両方あります。

有名な建築家が「美は細部に宿る」と言ったそうですが、

細部を疎かにすると、全体の調和を壊します。

オーケストラでは、例えトライアングルのような小さな音色も、

全体に影響することと、一緒だと思います。