〝かにかや〟より

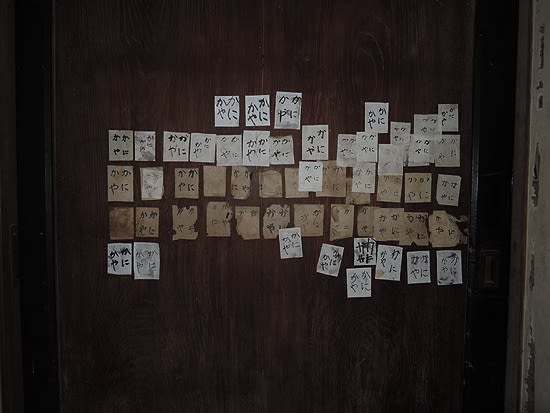

蔵の戸に貼られた「かにかや」

玄関先に掲げられたヒイラギに鰯の頭を刺したもの

燻したあと

2月4日付信濃毎日新聞朝刊に〝「かに かや」書いた邪気払う紙ぺたり〟という記事が掲載された。松川町上大島の大場秀之さん方の節分行事を扱ったものだ。実は〝かにかや〟を記したあとに、今は実施されているのだろうかと気にかけていた。母の元を訪れる際に、飯島町のあたりを車を運転しながら注意深く玄関先をうかがってみたのだが、それらしいものはひとつも見ることはできなかった。わたしが子どものころは当たり前のようにどこの家でも行われていたことなのに、まったくその気配がないことに、それぞれの家庭で行われていた行事の衰退をつくづく実感したものだが、とりわけ節分の豆まきなどは現在も多くの家で行われている理由は、農耕には無関係というところもあるだろう。あくまでも鬼(悪神)を防御するという意図だから、厄を防ぐ行為は継続しそうだからだ。それでもこの「かにかや」の実態を見るにつけ、消滅過程にあるのだと感じたわけである。記事では「かにはカニ、かやは葉先のとがった植物の榧を示すといい、章夫さん(80歳)が生まれた頃から続いている」と記されている。さらに「イワシの頭をヒイラギの枝に付けて戸口に飾ったり、わらで包んだイワシや唐辛子を燃やしたりもした」とあり、かつての節分行事が忠実に行われている様子が報じられていた。とりわけ「かにかや」を蔵の戸に貼っている写真が掲載されていて、毎年横に貼り付けていって古いものが並んでいる姿に珍しさを感じて訪ねてみたわけである。

大場さん宅は大きな果樹農家で、それこそ観光農園をされている。果樹専門で水田は耕作されていないようだ。まさに大場さんの家のあるあたりは果樹濃密地帯といってよい。新聞に掲載された写真でも解るように、かなり茶色く変色したものも貼られていて、風雨にあたらないということもあってかなり古いものまで貼られたままになっている。かつて我が家で行っていた際も、貼った「かにかや」をわざわざ剥がすということはしなかったから、古いものが貼ってあって当たり前かもしれないが、並べて貼っていくと貼る場所がなくなってくるので、ふつうは重ねて貼っていった。戸に貼っているから貼る場所がなくなるにはずいぶん年を重ねることになるから、貼る場所がある限り意図はないが横に貼り続けているという感じ。大場さん(章夫さん)が言うには貼り方に特に言い伝えはないという。実際蔵の戸に貼られている「かにかや」にも重ねて貼ってあるものも数枚見られた。新聞記事にも書かれていたが大場さんは10枚ほど作られた「かにかや」をあちこちの戸口に貼られている。もちろん玄関横にも貼られていて、やはり蔵の戸に貼っているのとは違ってたくさん並んではいない。風雨にさらされるような場所のものは自然と剥がれてしまうものもあるだろうし、貼る場所が限られるようなところは、やはり重ねて貼られている。なお、大場さんが言われるには「かや」は榧ではなく茅だと言う。確かにこのあたりでは「榧」よりは「茅」の方が手に入れやすいから適正なのかもしれない。

そして何と言っても感動したのは「かにかや」だけではなく、ヒイラギに鰯の頭を刺して玄関先に掲げていることだ。報告書など記録を読んでそうした習俗があることは知っていたが、実物を見たことがなかった。さらに玄関先の庭で藁つとにイワシや唐辛子など匂いの出るものを入れて焼くという行為をしているという話も実際に聞いたことはなかった。〝かにかや〟に記した事例の『長野県上伊那誌』に記載された中川村南向とか松川町上片桐の事例に近い。かつては髪の毛とかススを入れたと言うから『上片桐村誌』にある事例の通りだ。奥様によると髪の毛を燃やすのには抵抗があって今は入れないという。3点セットで夕方実施されているという節分の様子をうかがって、他の年中行事もしっかりされているのかお聞きすると、節分だけは昔のままに行っておられるとか。やはり厄除けという意味があるからこそ、これだけがよく伝えられているのだと実感したわけである。来年は実際に見せていただきたいとお願いをしておいとました次第である。

大場さんの口から「〝かにかや〟は誰に聞いてもやるなー」という言葉が聞かれた。その通り、実はこのあたりでは上県道と言われる県道飯島飯田線沿いを走ってみると、松川インターを出たあたりの家並みでは、「かにかや」と玄関の戸、あるいは脇に貼られている光景がけっこう見られるのである。以前からかつての郡境域であった現在の松川町あたりの習俗には興味を持っていたわけだが、実際のところあまり調べられなかった。もちろん既存の報告もほとんどないわけで、樫原のコトネンブツのことも含めてもう少し足元をよく見てみろと忠告をされたような気がするわけである。

続々〝かにかや〟 へ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます