昨日〝あしなか〟について触れたが、復刻版を開いていてそこにあった山の神の記事に目が留まった。昭和26年2月に発行された〝会報〟20号に掲載された胡桃沢友男氏の「山の講」である。平成一桁時代に盛んに長野県民俗の会に出席されていた胡桃沢氏の名は『日本の石仏』(日本石仏協会)でも度々拝見していて、道祖神の「通せんぼ」の記事はインパクトがあった。その胡桃沢氏がこの古い時代の山村民俗の会にも投稿されていた。大正10年生まれの胡桃沢氏であるから氏が30歳の時のもの。

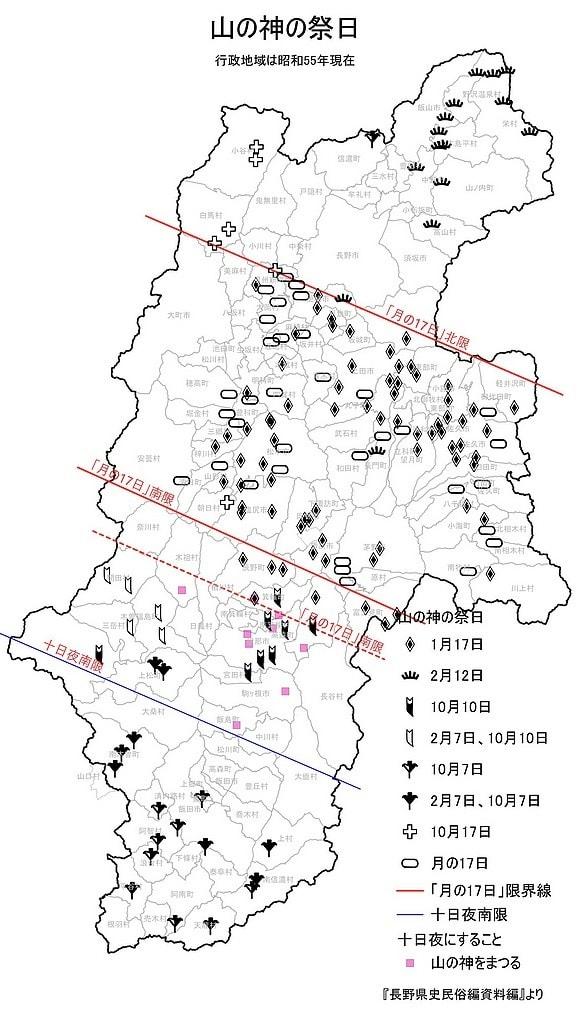

冒頭こう始まる。「山の麓に育った人々にとって、毎月十七日は山の神の日として忘れられない思い出が残されている」と。胡桃沢氏の地元は松本である。あらためて「〝山の神〟再考 ②」に掲載した祭日の地図をここに加工して示してみて、なるほどと思う。「月の17日」が祭日と答えられている地域は、白馬村と大町市境から軽井沢町まで線を引き、また安曇村から原村へ線を引いた地域の間に限られている。そしてその地域には「1月17日」という回答が「月の17日」より優占する。胡桃沢氏は山の講は「今から三十年位前迄は盛んに行われた」と記している。ようは大正時代までということになる。そして「今は一部の山村の部落にかぎって年一回、三月とか五月だけ行われている処もある」と記す。ようは毎月が年1回に衰退したというわけである。地図でいえば、前述のエリアでは、もともと毎月17日が山の神の祭日であったが、年1回に変わって行ったということになるのだろう。その地域が県の中央部に完全に分別できるわけである。もしかしたら高遠町藤沢の荒町で1月17日を祭日としていたこと、また弓矢を供える地域が高遠町が南限であるということも合わせると、安曇村―原村ラインは、もう少し南に下って奈川村―富士見町ラインなのかもしれない。そしてそれは十日夜の山の神(10月10日祭日)の北限にもあたるのだろう。参考に十日夜南限も示してみた。西北西から東北東へ傾斜したラインでいずれも分別できるのも特徴であり、なぜこうしたラインで分別されるのかは今後の課題である。

胡桃沢氏の70年以上前の記述には興味深いかつての山の講が見えてくる。「山の講と云うのは部落の中の近所隣十軒位いとか、部落全部で組織し、山の神の日には、昔は講の仲間が米を五合宛持ち寄って、飯を焚き、茶碗に飯を山盛りにして、それに箸を差し御飯がついて上がる程固く盛って食べた」という。これまでにも触れた通り、もともと山の仕事に携わる人たちだけの講ではなく、地域ほぼ全戸がいずれかの講、あるいは地域全体の講に加わっていたと考えられ、ここにも「五合」という米が示されている。高遠町荒町で疑問に浮かんだ「五合」の米を持ち寄るという話、なぜ2合だけ使って3号持ち帰るのかという理由は、やはりここにあると言える。いまもって過去の「五合」持ち寄るという風習が残っているわけである。そして荒町にはそれほど戸数の多い集落ではないにもかかわらず、4つの講があったというあたりも胡桃沢氏の表現する形式を物語るもので、古い姿を残していると言える。

胡桃沢氏の記述でもうひとつ思いだしたことがある。「ちんば山の神」という単語である。「前述の「あしなか草履」を馬の沓を片方づつ作って供える事であるが(註1)山の神が慌てて片ちんばにはいて、弓と矢を持って狩りに行くのだと云われているが、又処によっては、山の神はちんばだから足なかを用いた云はれているし、弓と矢を供えるのは、案山子の意味だと云はれている」という。どこで「ちんば山の神」の話を知ったのか覚えていないが、山の神は「ちんば」であるという話は昔からわたしの記憶にあって、それを「ちんば山の神」と称していた。この言葉で検索すると「山のなかでちんば山の神という石碑を見つけましたが、山の神さまは片足が不自由なびっことかかたちんばの身体障害者(カラカサお化けや一つ目小僧)みたいな妖怪だったのですかね?」というものがYahoo!知恵袋にあった。ベストアンサーには「仰るとおり、山にまつわる神や妖怪には、なぜか一つ目で一本足のものが多く見られます。あの柳田國男もこれに関して「一目小僧その他」や「一眼一足の怪」などの文章で考察しています。なぜ一つ目一本足が多いか、理由についてははっきりとはわかりませんが、神の依り代となる人間の眼と足を潰して閉じ込めたのがおおもとだとか、製鉄に関わる人が強い火を見てふいごを踏むため片目と片足を悪くしやすいのが元になっているとか様々な説があります。」と書かれている。

胡桃沢氏は十日夜の案山子あげに関連づけており、そもそも案山子は弓矢を持った一本足の姿だったものが山の神の衰退に伴って田の神を象った案山子に変化したものだという。案山子が山の神から発生したと考えれば米5合とも関連して山の講だけに限らず、「〝山の神〟再考 ①」へ記したコトヨウカへとも繋がっていくわけである。「一眼一脚の山の神」について大護八郎氏が『山の神の像と祭り』に触れており、それこそコトヨウカの一つ目小僧の話と関係する。山の神信仰については多様な信仰形態を有しているためその実像が把握できないまま今日に至っている言われており、従来の山の神信仰の考え方では柳田國男以後主張されている先祖神であるという考え方、と狩猟や焼畑などの生業に関わる神としての考え方の二つに大別されるという(註2)。これまでの長野県内の山の神の信仰事例から捉えられる山の神は、前者の祖先神であるという考え方が色濃いと言えそうである。

註1 「前述」の内容は「山の講には、一般には柳で弓を作り、これに竹で作った矢をつがえ、それにあしなか草履と馬の沓を片方づつ作って、洗米や塩を紙に包んでしばりつけ、屋敷の中の立木にしばりつけたものであった」というもの。

続く

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます