道祖神の獅子舞②より

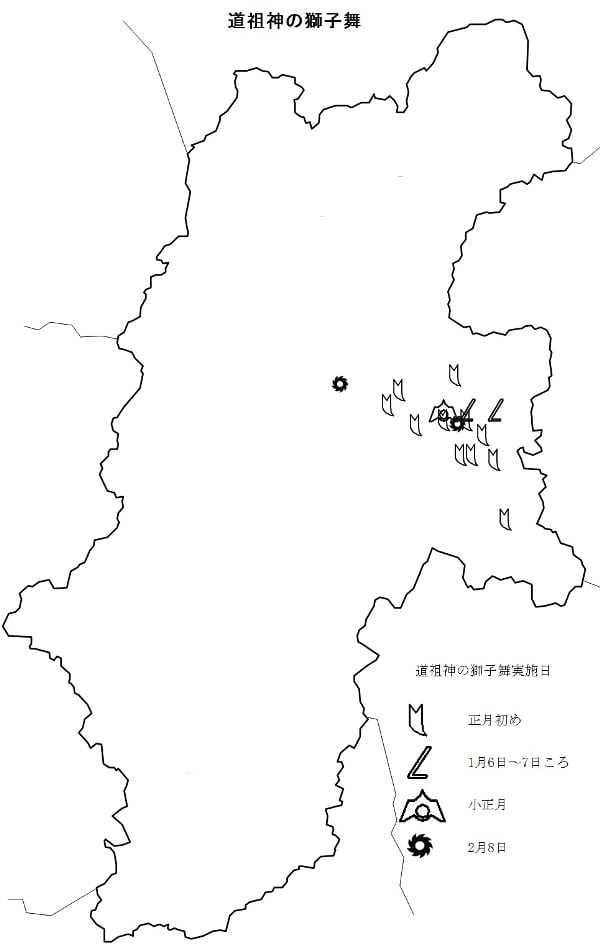

平出一治氏が原村菖蒲沢の悪魔払いを調査した同じ年の正月に、わたしは八ヶ岳の北側にあたる小県郡長門町と和田村(現在の長和町)の道祖神の獅子舞を訪れている。このことは、同年12月1日発行の『遙北』75号へ「小県那長門町を中心とした祭り」と題して報告している(長門町の部分については、以前旧長門町長久保の道祖神獅子舞・後編ですでに引用している)。 それは次のようなものであった。なお、同報告には東信エリアの図をもって分布図を作成していたが、今回長野県図を利用して再作成を行った。『長野県史 民俗編』の東・南・中・北信4冊から正月の道祖神の獅子舞事例を拾ったもので、実際に報告例は多いものの、同書の中に道祖神の獅子舞らしき記述はなかった。

道祖神の獅子舞

其の2 小県那長門町を中心とした祭り (「遙北」第75号 昭和62年12月1日発行) HP管理者

1.長門町の獅子舞

小県郡長門町は、霧ヶ峰で知られる車山の北側の麓に位置し、諏訪湖から軽井沢方面へぬける国道142号線の沿線にあたる。旧中仙道の長久保宿を中心に開けたのがこの長門町で、南接する和田村についても後述するが、現在でも宿場の残影を残す所である。

長門町は古町、長久保、大門を中心に集落があり、特に長久保は町の中心で役場などの行政機関が置かれている。町内を歩けば宿場の趣を残した建物が多くあり、その昔は本陣1、脇本陣1、旅籠43を置き、下諏訪に次ぐ大きな宿場だったという。

長門町においては長久保のほか、大門、古町にも子供の獅子舞が残されているという。

長久保においては、竪町・横町に各一つずつの獅子舞があり、共に舞方により、各戸を回るものと、引き方により町内を回るものの2形式の形が残されている。

ここでは現在引き方による練りは台車に神楽殿をのせて引いて歩いているが、昔は台車ではなく担いでまわる形であったという。車には大太鼓と小太鼓をつけ、親方がこの太鼓を打つという。係には車力係、御幣係、挽手、また夜のみの提灯持がつく。

12月31日から1月2日まで行なわれ、昔は3日まで行っていたと、町誌などに記載がある。大晦日の夕方から獅子の神楽殿を引く練りが行われ、1日には朝から各戸を獅子が舞って歩く、舞方の所作が行われている。これは全戸回るまで行われ、午後1時と6時の2回、大晦日同様に引き方による練りがある。そして、この1日と同じように2日も行われるという。私は1日のみ、竪町の獅子舞を拝見したわけだが、舞方による各戸を回る方は男の子だけで行われ、子供組の習俗としての形が残されている点が伺うことができる。

舞い方は、午前7時頃に始まり、内を二つに分かれ舞っていくのである。御幣を持ち獅子頭は交替しながら担当していく。頭に1、幌持ちに1人つき、御祝儀袋を持ち集める者など5、6人が一組になり行われ、家の前へ行くと「おめっとー、おめっとー」と大声をかけ、家の中へ入っていくのである。そして、

獅子の御年始、頭が低いか おしりが高いか

始めて神楽を舞いたてまつるよなー。

とはやして舞い、終わると家内の人の頭を噛んで終わる。はやしの唄はかなりの早口で、一回聞いたぐらいではとても聞きとれないほどである。

他に次のような唄がある。

めでたく獅子が舞いたてまつるよなー。

獅子は三尺さがって悪魔をはらうよなー。

舞が終わると御祝儀をもらって次の家へと舞って行くのである。2日間同じように各家を回っていくので御祝儀もかなりの金額になるという。お金は親方が多く、小さい子は少なく配分されていたというが、最近の配分の仕方は聞かなかった。

予定では午前中にすべての家を回るということであるが軒数も多く、子供達は急いで次の家へ移って行くが、中には朝早いので寝ていて鍵の締まっている家もある。また舞い方も簡単にはやすだけだったり、頼まれて家中まわり悪魔払いをし、家中皆の頭を噛んで歩いたりとさまざまである。現代っ子だけに簡単でいいと言われれば「このうちはいいなー」などと言って次の家へ足早に行くのである。

獅子引きは午後1時、集会所から始まる。「神楽」と呼ばれる台車を引きながら集落の上の方の道祖神から下の方の道祖神に向かって練っていくのである。台車上のお宮には丸一の紋があり、江戸時代、東海から関東にかけて流布した丸一の大神楽の流れをくむものであろうか。とはいうものの、舞そのものが簡略化され、その所作が多くないことなどから、何故この道祖神というものに接してこのような獅子舞が伝えられたのか不思議な点である。

獅子引きには女の子もいれば大人もいて、子供組習俗の中の男の子のまつりというものが失われつつあるのを感じた。交通整理などの世話役をしていた方に聞いたところ、昔は男の子だけで行い、中学2年生の子が親方になり、その子の家が宿になっていたという。また子供組の組織が確立していただけに上の者は小さい子の面倒を見て、けがをすれば台車に乗せたり肩車したりして世話をしたという。

現在は宿も集会所にかわリ、小さい子供には親がついてくるような状態で、本来の行事の意味が失われてしまうのも当然なのかもしれない。

先にも述べているように、ここでは台車に神楽殿をのせて引いているが昔は担いで回ったという。いつごろから台車にのせる形になったのかはわからなかったが、車には大太鼓と小太鼓をつけ親方がこの太鼓を打つ。

この練りは、まず集落上部の松尾神社入口近くにある道祖神の近くまで行き、御幣と獅子が道祖神の所までとんで行き、「どうそじんばんざい」とバンザイをしながら叫んで走って戻ってくるという珍しい所作をする。長久保の町内をこのように、道祖神の近くまで行くと同じように御幣と獅子が道祖神までとんで行き「ばんざい」をして回って行くのである。

途中、横町の獅子引きとすれ違うと大きな声で競り合うのが昔であったというが、今は掛け声をかける程度であった。

この獅子引きの時の唄があり、それらは次のようなものである。

・はじめて神楽を舞いたてまつるよなー

・門には松竹おとめをかざる祭りよなー

・かざるおとめは悪魔をはらうよなー

・家内一同二コニコえびす、だいこくだとなー

・ごこくほうじょう蚕あたるとなー

・獅子はけものの王様だとなー

・獅子は悪魔をはらい目出たいなー

・獅子は十六ささげの年だよなー

・長久保(横町・立町)の獅子はめでたいなー

この唄は横町も竪町も同じということである。

4ヶ所の道祖神を回った後、会所へ戻り獅子引きは終わる。夜の獅子引きは拝見しなかったが、提灯が出て祭り気分も高く人も多いようである。

発生については不明というが、文政十丁亥日記(羽毛田家所蔵)に左記のように子供獅子についての記録が残されている。

九日(正月)天気不晴、西風強し。

小児等横町裏に道祖屋を作りし事不宜とて、可引払は

すと近所江役元よりことはる。白木屋、池田屋当役中

に出し小児等神妙せんと言て日延願せし由、小児横町

其の道祖神の祠を再建寄進と言うにかこつけて、勧物

過たるともいいつべしか。

十五日天気よし。

小児獅子を舞ふこと楽しみとす、ほうびを被呉もありと。

文政辛巳日記(文政4年)には

正月十四日

横町の仙弥殿年四十余、妻も三十にして一子なし、或時仙弥、町の小児等に言うて、妻の子を生むこと有ば道祖神に太鼓を買て献し、小児達の戯具に備えんと約せし事有しに、共妻去月男子を生む。仙弥悦んで不山。ここに至而太鼓を買求めて興。小児等子の生れん事を道祖神に祈りしと言う。

十三日天気よし

横町の小児、才の神の御幣を建、立町にては一両日も以前建しか。

なお、旧正月3日の午後「テンノウアゲ」と称し、あと祭りが行われ、各自米、味噌、野菜などを持ち寄り、道祖神に参拝して獅子の宿で会食が行われたというが、現在も行われているかについては確認することを落としてしまったのは残念であった。

またこの際に「道祖神」(竪町)、「塞座三柱神」(横町)のお札を町中に配る風習もあるという。

竪町の道祖神は4ヶ所。松尾神社入口近くの道祖神は双体像が2体あり、一体は風化が激しいがもう一体はなかなかの彫りのもので、盃を持つ肩組み像である。碑高55cm、碑幅37cm、像高37cmの像で、北佐久那望月町の道祖神を紹介したことがあったが、この辺りの道祖神は安山岩系の石質のものが多く残されているのに気がつく。同所には多数の奇石があり、陰陽石もある。石棒の長さが26cm、亀頭径が11cmというものがある。

松尾神社入口の双体像

次に集会所の近く、観音寺の川向こうに「道祖神」碑が1体、奇石が1体ある。その道祖神から旧県道へ下った所にやはり奇石があり、もう1ヶ所はその旧県道を古町の方へ行った所、役場入口よりさらに北に位置する道端に奇石がある。

獅子引きはこの順に回って行ったわけである。

2.和田村の獅子舞

和田村は長門町から旧中仙道を諏訪に向かった所にあり現在は隣接する町村になる。中組の獅子舞を拝見したがここでは午前8時半より始める。

一輪車に太鼓をのせ7人ほどで回っていた。女の子が殆どで、ここでも女の子に比べ男の子不足が目立っていた。上組では軒数も多く、男の子達だけでハッピを着てしっかりした屋台を引いて行っているようだが、ここでは恰好も普段着で女の子が多いということでおとなしい獅子舞いであった。

軒数が少ないということで、こういう状態であるが、以前は男の子だけで行い、はやし唄も長かったという。

各家を回る折、まず「かぜの神」送りの唄を歌い、笹で家中を払って左回りにまわる。

唄は

かぜのかみたたきだせ たたきだせ

ふくのかみまつりこめ まつりこめ

こばんや こつぶを

すみからすみまで はっこめ はっこめ

というものである。

そして獅子頭を被り太鼓に合わせて

おしし十六

ささげのとしだとね そーら

みは三尺の剣をぬいて

悪魔を払うとね そーら

と歌い舞を行う。

終わると御祝儀(取り決めがあり、たくさんはもらわないようである)をいただき次の家へ回っていく。

道祖神とは関係ないと子供達は言うが実際はどうなのだろう。獅子舞は各家を回り、11時すぎに終わった。

この藁葺きの小屋は、現在国道142号和田バイパスのあたりにあったもので、今はない。

いずれの写真も昭和62年1月2日撮影

小県郡から佐久地方にかけての正月の獅子舞の分布を見ると、小県郡の千曲川左岸から佐久地方にかけて広い範囲に現在も残されている。そしてそのほとんどが道祖神と関係がある点などから、本来はこの和田においても関係があったのではないだろうか。

「遙北」第74号で南佐久郡南相木村などを中心に報告し、今回長門町を中心に報告してきたわけだが、また正月が近くなってきて、再びこれら道祖神の祭りを訪れ、追録していきたいと思っている。

参考文献『長門町誌』長門町教育委員会

獅子舞をこのように各家庭をまわっていました。