普済寺の開山

~普済寺の開山は『天外梵舜(てんがいぼんしゅん)』~

(京都府南丹市園部町若森庄気谷76)

~普済寺の開山は『天外梵舜(てんがいぼんしゅん)』~

(京都府南丹市園部町若森庄気谷76)

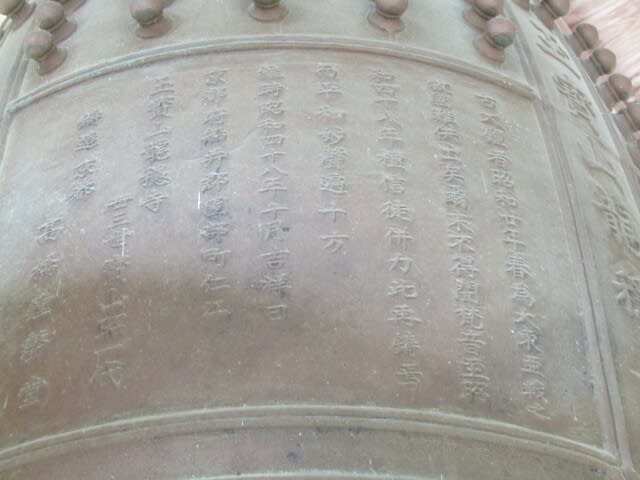

寺の開山は、信州全久院の住持『天外梵舜(てんがいぼんしゅん)』和尚を招き来てもらっている。江戸時代前期の曹洞宗の僧で、普済寺の中興開山の和尚です。(注)開山とは衰えた寺を復興させた僧をいいます。

寛永17年(1640~1653)、この時、丹波亀山城主菅沼定芳は黒印状を出して、高四石六升を与えている。寺地は園部領地の中にありながら、亀山藩領の相給地となっている。

寛永年間、亀山城主になった菅沼織部正定芳(江州膳所より転封)によって援助を受けます。普済寺は亀山城藩主の菩提寺となっている。

令和4年9月3日、天外梵舜和尚没後、369回目の法要が執り行われていた。本尊は聖観音であるが、この日だけは須弥壇中央に開山「天外梵舜」和尚が座する。儀式が終われば須弥壇奥に鎮座する。

幸いにも法要儀式終了時に寺に行き、開山「天外梵舜」和尚像を拝見させて戴いた。ラッキーな´ひと筆めぐり´ができた。

【開山『天外梵舜』和尚像】

【本堂は入母屋造り・平入り、随所に曹洞宗の建築様式を堪能できる。普段は正面扉は閉まっています。】

【今年は栗の豊作年? 品種/丹波栗?】