『皇紀(紀元)二千六百年記念』の標石

おなじみの徳雲寺(園部町小山東)を訪ねた。梅の花が一輪…ちらほら、春近し。

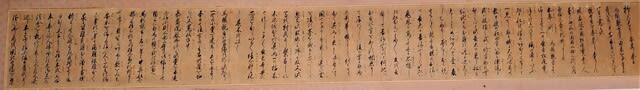

境内入口に立派な標石(花崗岩)が参道両側に建つ。裏面に崩し字で…超難解な文字が刻まれている。解読しないと小骨が喉にささったようである。ここは古文書の出番「くずし字用語例辞典」に頼るしか、解読不可…。興味のある方は一度、挑戦してください。

『皇紀二千六百年記念』

昭和15年(1940)が神武天皇即位紀元(皇紀)2600年にあたります。(注)年は「秊」とする方が正しいが、ここでは年と読む。当時、日本は日中戦争の戦時下で戦争に明け暮れ…、国民の生活は苦しくなっていました。当時の政府は疲弊した国民を元気づけ勇気づけるために各村に交付金を出し、資金不足分は浄財・寄付等を募り事業を進めている…。

ある村では神社の玉垣を、社寺階段の整備、神田開発にと…、事業を展開しています。

徳雲寺ではこの標石や参道整備等の事業として…。花崗岩の材に昭和十五年二月、施主森利三郎と刻む。

尚、園部町には紀元(皇紀)2600年記念の標石がよく見かけます。

徳雲寺参道入口に建つ【皇紀二千六百年記念】

梅の開花、寺に春を呼ぶ一輪