八百比丘尼(やおびくに)伝説

~玉岩地蔵堂の本尊地蔵石仏(日吉四ツ谷の伝説)~❶

日吉四ツ谷の八百比丘尼(やおびくに)伝説の舞台に立ちたくて…「玉岩地蔵堂」へ訪ねること三回、やっと四回目にして地蔵堂の『本尊・地蔵菩薩半跏石仏』と『八百比丘尼の伝説』に対面が叶う。地元で語られている八百比丘尼の伝説とは…

『丹波の国船井郡日吉四ツ谷海老坂は船井郡と北桑田郡の郡境にあり、昔の若桜街道である。ここに玉岩地蔵がある。『本尊・地蔵菩薩半跏石仏』は若狭の人、八百比丘尼の持念佛と称されている。※持念佛とは個人が身辺に置き私的に拝む仏像をいう。

比丘尼は地蔵菩薩石仏を背負って諸国を巡礼していました。最後に京都から故郷(若狭)に帰る途中まできました。ここでしばらく腰をおろし旅の疲れを癒していました。いざ出発しょうとすると、急に重くなって…今まで軽々と背負っていた地蔵菩薩尊石仏は動かないのでした。しかたなくこの地に安置されたと伝えられています。』 境内に設置の案内板(南丹市教育委員会【旧日吉町教育委員会】)に記されている。一部加筆する。

玉岩地蔵本堂と庫裏の全景

以前、このブログで園部町船岡の隔夜信仰を書いた。深い関わりある寺である。興味のある方は、…訪ねて下さい。

『玉岩地蔵菩薩石仏』を石造物として荒く悉皆してみましょう

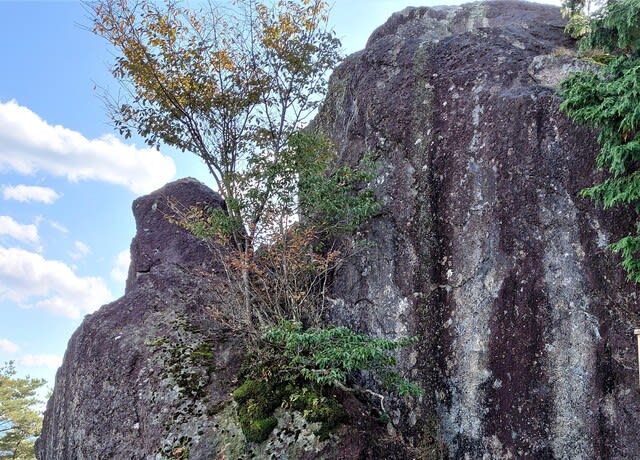

※自然石の表面に地蔵を舟形に深く掘り込んでいる。その巨岩座の上に坐す。半跏像(はんかぞう)が刻まれ、左足は半跏ふみさげの形をとっています。地蔵石仏のふみさげ形は初めて出会った文化財である。少々興奮する。

※右手に短い錫杖を、左手に宝珠を持つ。安山岩製で、石全体の高さは71㎝、像の座高30㎝。日吉四ツ谷の郷土歴史・文化財・民俗等々の伝播を探る手掛かりとなる一級の石造物。もちろん南丹市の町指定文化財となっています。

※堂内、須弥壇奥、真っ暗の中、巨岩上に安置されている。許可をもらいスマホで写真を撮る。加工したがこれが限界。

次回は少し明かりの工夫を…