ピアニストのユジャ・ワンの新譜「ウィーン・リサイタル」が発売されたので、購入しました。また、所用で聴きに行けなかった群馬交響楽団5月公演の曲目を、参考に購入してあったCDで改めて聴いてみました。

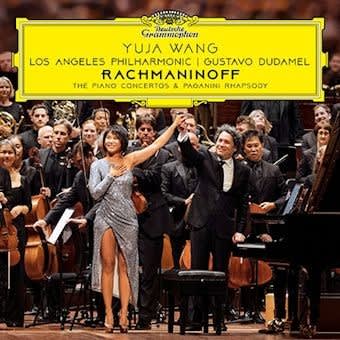

YUJA WANG (ユジャ・ワン)

THE VIENNA RECITAL (ウィーン・リサイタル)

ユジャ・ワンは、超絶技巧の持ち主で、2022年に行われたウィーン・リサイタルでは、リゲティやカプスーチンの曲目も演奏していますが、ベートーヴェンのソナタ18番「狩り」も素晴らしく、古典派の作品も見事に弾きこなし、レパートリーが広く、深化していることに感嘆しました。次のアルバムも楽しみです。

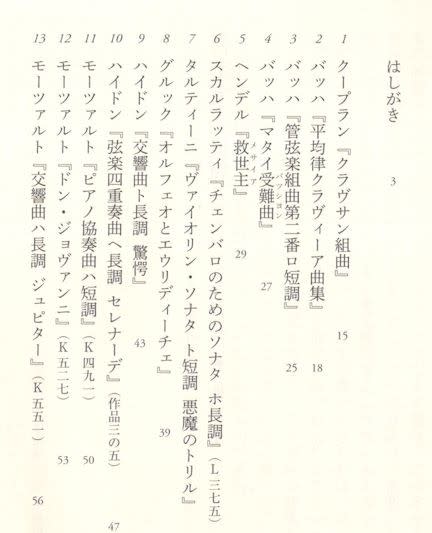

(曲目)

(ライナーノートに掲載された写真)

(タワーレコードから購入。特典としてもらった絵はがき)

【群響2024年5月公演の演奏曲目のCD】

2024年5月公演のチラシ。指揮は原田慶一郎です。ロドリーゴ「アランフェス協奏曲」、ファリャ「バレエ音楽〈恋は魔術師〉」、芥川也寸志「交響曲第1番」と魅力的な曲目が並んでいます。

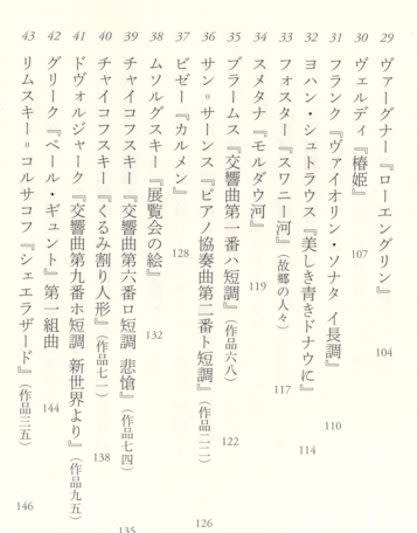

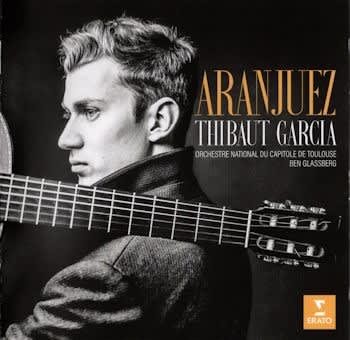

ロドリーゴ「アランフェス協奏曲」

ティボー・ガルシア(ギター) ベン・グラスバーグ指揮 トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団

群響5月公演では、このティボー・ガルシアがソリストとして登場しました。ガルシアのプロフィールを記載しておきます。名曲の名演といってよいCDだと思われます。(Erato 2020年録音)

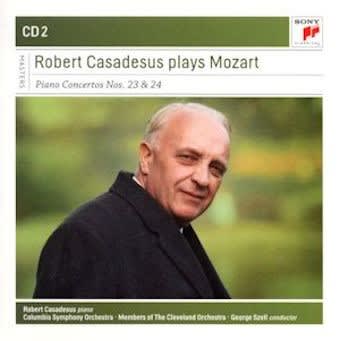

ファリャ「恋は魔術師」

パブロ・エラス=カサド指揮マーラー室内管弦楽団

スペイン出身の指揮者、エラス=カサドが、自国の作曲家ファリャの名曲を録音したもの。録音の良さもあいまって、絢爛たる管弦楽が楽しめます。(ハルモニア・ムンディ 2019年録音)

芥川也寸志「交響曲第1番」

藤岡幸夫指揮東京シティー・フィルハーモニック管弦楽団

芥川也寸志「交響曲第1番」を初めて聴きましたが、重厚で本格的な交響曲で、すごい作品が日本にもあったのだと、驚きました。藤岡幸夫指揮東京シティフィルも熱演を繰り広げています。(スリーシェルズ 2019年録音)

CDのライナーノートにある指揮者の藤岡幸夫さんの写真。