先週はほとんど毎日飲み会で、久しぶりに蕎麦店でも宴会をしました。長野駅の近くの「そばきり みよた」というお店ですが、ここではジャズがかかっていました。長野市内にはそば屋さんは多いですが、ジャズを流しているところは初めてです。そばは細めで好みですし、てんぷらなど料理も美味しいのでかなり使えそうです。軽やかなアルト・サックスを聴いたので、その続きで今夜はこの盤です。

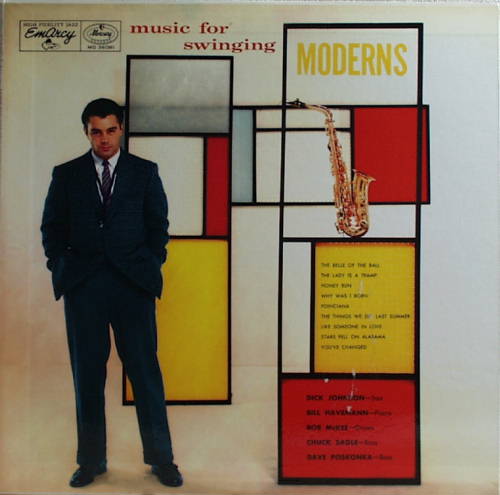

DICK JOHNSON (ディック・ジョンソン)

MUSIC FOR SWINGING MODERNS (Emarcy 1956年録音)

ディック・ジョンソンは50年代の活躍で知られるパーカー系のアルト・サックス奏者です。リヴァーサイド盤がよく知られていますが、このアルバムもなかなかよいです。特に、スローものが情緒纏面としていて、アート・ペッパーを想起させます。チャーリー・マリアーノ、ハーブ・ゲラーらと並ぶ白人系アルト奏者としてもっと名前がでてもいいのではないでしょうか。70年代末からコンコード・レーベルなどへの録音もあります。

ディック・ジョンソン(as)以外のメンバーは、Bill Havemann(p)、Chuck Sagle(b)、Bob Mckee(ds)です。曲によって、ピアノのソロもはさんでいますが、ほとんどアルト・サックスをフューチャーしたアルバムです。ドラムスが堅実にリズムを刻んでいます。

曲ですが、LPのA面にスインギーなもの、B面にバラードを収録してあり、結果的に僕はB面を中心として聴いています。曲目も演奏もバラードの方が面白いからです。スイングしたものでは「The Belle of The Ball」、スローでは「The Things We Did Last Summer」、「Like Someone in Love」、「Stars Fell on Alabama」、「You've Changed」など全9曲です。

注目されるのは「The Things We Did Last Summer」、「Stars Fell on Alabama」という2つのスタンダードです。情緒を込めた艶やかなアルトの音色で、旋律をつづっていきます。「星降るアラバマ」は、キャノンボール・アダレイのものとつい比べてしまいますが、アルト・サックスだけを取り出すとなかなかいいところにいっていると思います。

ホームページにヘレン・カー(ヴォーカル)を掲載したので、時間があればご覧ください。モダンジャズやヴォーカルを聴こう