偕楽園内にはいくつもの碑がありますが、偕楽園の有名度からすると、むしろ少ないような気もします。

偕楽園記碑

人には弛息(ちそく いきぬきといった意味でしょう)が必要で、ちょうど文武の文を学ぶ者が朗吟したり酒を飲んだりするようなものなどといい、そして、徳を修め、業を勤めた(これが大事なのでしょうが)後に、散歩、詩歌、茶、酒など自分の気に入ることに従って精神を弛緩させればよい結果があろう、その場を偕楽園と名付けるなどといったことを書いた、徳川斉昭の文だそうです。(部分です)碑裏には偕楽園での禁条(沈酔謔暴及び俗楽など)が刻まれています。

僊湖暮雪碑(せんこぼせつひ)

中国・湖南省の瀟湘八景を模して、それぞれの地に八景を探すことが昔は大変多かったようです。なぜか、暮雪、夜雨、晩鐘、夕照、秋月、帰帆(外に落雁、晴嵐)など夕方から夜の景色が多くえらばれています。高台の偕楽園から見おろす千波湖の雪景色はきれいでしょう。文字は斉昭の書だそうです。なお、僊湖は千波湖のことです。

菁莪遺徳碑(せいがいとくひ)

菁莪は原市之進の号だそうです。徳川慶喜の目付となり、幕末の政治に参画しましたが、攘夷派によって開港などを推進した奸臣として暗殺されたそうです。碑には、三十八歳にして原が主唱したという開港を、朝廷の考えに戻そうとした三人の士に、理髪をしているときに襲われ、二人は家士に撃たれ、一人は自害したなどとあります。篆額は最後の藩主で、慶喜の弟の徳川昭武が書いています。

遺徳之碑

渡辺徹の後に県令(今の県知事)となった佐賀藩出身の関新平が、水戸城の火災で疑われて捕えられた士族を尽力して釈放させ 、職を失った武士たちのために官林を一戸二町三反借りて牧場の仕事に就かせ、その地は後私有となった、僅かの期間で水戸を去ってしまったのでその徳を頌するなどと刻されています。篆額は徳川昭武だそうです。火災は士族による放火だったそうです。

大日本史完成之地碑

維新後、転々としていた大日本史の編纂所ですが、栗田寛が最後の仕上げに携わり、その死後明治39年に、光圀による編纂開始から約250年たって、この地で完成したそうです。

二名匠碑

二人は温良淳厚で酒を愛し風雅を尊んだ、しかしその技術は異なり、萩谷勝平は古法を守り気韻があり意匠は多く、海野義盛は必ずしも古風にかかわらず、綿密で美しい、二人は烈公の名で赤銅の薬盒(薬入れ)をつくり幕府に献上したなどとあります。

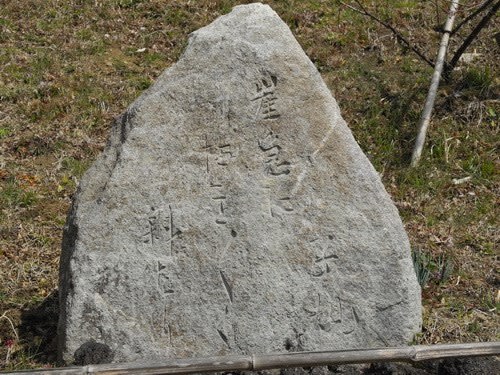

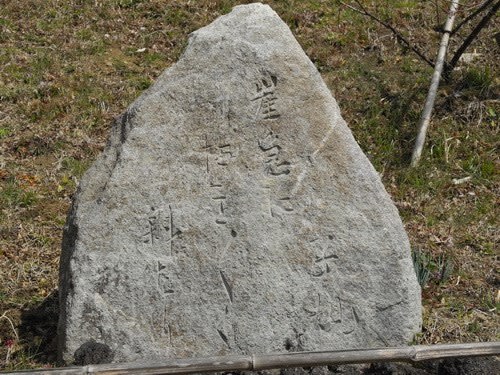

子規句碑

崖急に 梅こと/\(ごと)く 斜(ななめ)なり 明治22年、正岡子規が東大時代に、水戸の学友・菊池謙二郎を訪ねたときの風景を詠んだ句だそうです。昭和28年に水戸の俳人達によって建てらてたそうです。

観梅碑

医師で書家でもあった名古屋の人、永阪周の漢詩だそうです。賢侯や志士の名は永く遠くまで建物や高台に残っていて、景色を眺めると胸が一杯になるといったところで終わっています。長坂周は花王石鹸の商標を書いた人だそうです。

茨城百景偕楽園碑