>オオカミたちは突然変異で抗がん能力を獲得していた

オオカミにできるなら、同じ哺乳類の人類も可能かもしれませんね。

「突然変異で抗がん能力を獲得」分子メカニズムを研究すると、

究極の抗がん治療法の開発につながるかも☆

チェルノブイリを徘徊するオオカミたちは突然変異で抗がん能力を獲得していた

2024.02.14 WEDNESDAY

2024.02.13 TUESDAY

1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故により、周辺地域には放射性物質がまき散らされました。

そして、現在のウクライナとベラルーシにまたがる原発から半径30kmの区域が「チェルノブイリ立入禁止区域」となりました。

今もなお、人間の立ち入りは制限されていますが、この区域を徘徊するオオカミたちにはある特別な変化が生じているようです。

アメリカのプリンストン大学(Princeton University)に所属する進化生物学者のカーラ・ラブ氏によると、チェルノブイリ立入禁止区域のオオカミたちには、がんに関連した遺伝子的変異が生じているというのです。

オオカミたちは毎日、人間における法的安全限界の6倍に当たる放射線を受け続けているにも関わらず、その影響に対して驚異的な回復力を示していたのです。

この新しい研究は、2024年1月にワシントン州で開かれた生物学に関する年次総会「Society for Integrative and Comparative Biology(SICB)」にて報告されています。

Mutant Chernobyl wolves evolve anti-cancer abilities 35 years after nuclear disaster

https://www.newswise.com/articles/mutant-chernobyl-wolves-evolve-anti-cancer-abilities-35-years-after-nuclear-disaster

Mutant wolves exposed to Chernobyl disaster have evolved a new superpower, scientists discover

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-13061267/Mutant-wolves-Chernobyl-disaster-evolved-cancer.html

大倉康弘

大倉康弘Yasuhiro Okura

得意なジャンルはテクノロジー系。機械構造・生物構造・社会構造など構造を把握するのが好き。科学的で不思議なおもちゃにも目がない。趣味は読書で、読み始めたら朝になってるタイプ。

海沼 賢

海沼 賢Kainuma Satoshi

目次

チェルノブイリ原発事故から数十年、立入禁止区域のオオカミが抗ガン能力をもつ

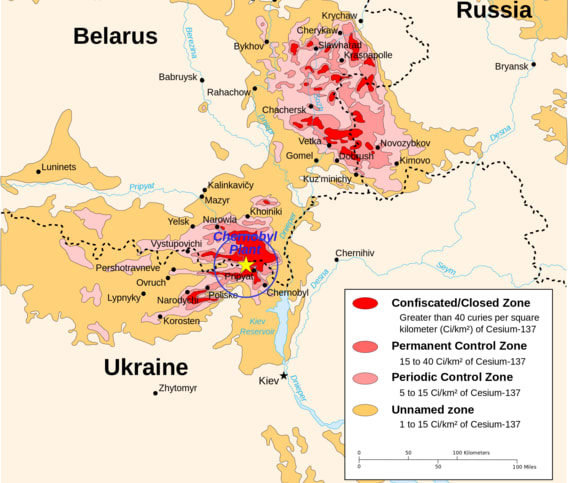

1996年の放射能汚染地図。青色の円が半径30kmの「立入禁止区域」

2024.02.14 WEDNESDAY

2024.02.13 TUESDAY

1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故により、周辺地域には放射性物質がまき散らされました。

そして、現在のウクライナとベラルーシにまたがる原発から半径30kmの区域が「チェルノブイリ立入禁止区域」となりました。

今もなお、人間の立ち入りは制限されていますが、この区域を徘徊するオオカミたちにはある特別な変化が生じているようです。

アメリカのプリンストン大学(Princeton University)に所属する進化生物学者のカーラ・ラブ氏によると、チェルノブイリ立入禁止区域のオオカミたちには、がんに関連した遺伝子的変異が生じているというのです。

オオカミたちは毎日、人間における法的安全限界の6倍に当たる放射線を受け続けているにも関わらず、その影響に対して驚異的な回復力を示していたのです。

この新しい研究は、2024年1月にワシントン州で開かれた生物学に関する年次総会「Society for Integrative and Comparative Biology(SICB)」にて報告されています。

Mutant Chernobyl wolves evolve anti-cancer abilities 35 years after nuclear disaster

https://www.newswise.com/articles/mutant-chernobyl-wolves-evolve-anti-cancer-abilities-35-years-after-nuclear-disaster

Mutant wolves exposed to Chernobyl disaster have evolved a new superpower, scientists discover

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-13061267/Mutant-wolves-Chernobyl-disaster-evolved-cancer.html

大倉康弘

大倉康弘Yasuhiro Okura

得意なジャンルはテクノロジー系。機械構造・生物構造・社会構造など構造を把握するのが好き。科学的で不思議なおもちゃにも目がない。趣味は読書で、読み始めたら朝になってるタイプ。

海沼 賢

海沼 賢Kainuma Satoshi

目次

チェルノブイリ原発事故から数十年、立入禁止区域のオオカミが抗ガン能力をもつ

1996年の放射能汚染地図。青色の円が半径30kmの「立入禁止区域」

Credit:Wikipedia Commons_チェルノブイリ立入禁止区域

原発事故以来、チェルノブイリ立入禁止区域では、イノシシ、シカ、アライグマ、オオカミ、200種以上の鳥類など、多くの野生動物が再定着しています。

それら動物は被ばくしながらも、何世代にもわたって生き残っているのです。

そこで2014年、ラブ氏ら研究チームは、発がん性のある放射線に対するオオカミの反応を理解するために、調査を開始しました。

彼女たちは、チェルノブイリ立入禁止区域で生活するオオカミ(学名:Canis lupus)たちに、現在位置と放射性物質を検出する特殊な首輪を付けて追跡し、その血液を採取することで、オオカミたちの状態を詳しく分析することができました。

チェルノブイリ立入禁止区域でオオカミたちが生息できる理由は?

その結果、チェルノブイリ立入禁止区域のオオカミたちは、生涯にわたって毎日11.28ミリレム (mrem:1 レム = 0.01 シーベルト) 以上の放射線にさらされていることが分かりました。

ラブ氏によると、これは法的に定められている人間の労働者の許容被ばく限界の6倍です。

では、どうして立ち入り禁止区域で生息するオオカミたちは、そのような状況でも生き続けられるのでしょうか。

研究チームが、立入禁止区域の内側のオオカミを外側のオオカミのDNAの違いを調べたところ、チェルノブイリ立入禁止区域内のオオカミたちは、放射線治療を受けているがん患者と同様に、免疫系が変化していました。

チェルノブイリ立入禁止区域のオオカミたちに、がんに関連した遺伝子変異が見つかる

分析の結果、そのオオカミたちは、がんに関連する多くの遺伝子に変異が生じており、人間を対象とした安全限界の6倍に相当する放射線を受け続けているにもかかわらず、その影響に対して高い回復力をもっていることが分かりました。

オオカミたちは、放射線から身を守れるよう、過酷な環境に適応していったのかもしれません。

もちろん、さらなる研究が必要ですが、チームは「この発見が、ヒトにおける新たながん治療の開発につながる可能性がある」と期待に胸を膨らませています。

しかし残念なことに、新型コロナウイルス感染症とこの地域で進行中の戦争により、ラブ氏ら研究チームと協力者たちは、チェルノブイリ立入禁止区域に戻ることができていません。

それでも彼女らの研究は、2024年1月にワシントン州で開かれた生物学に関する年次総会「Society for Integrative and Comparative Biology」で発表されており、世界中が今後の進展を見守ることになるでしょう。

【編集注 2023.02.14 10:50】

原発事故以来、チェルノブイリ立入禁止区域では、イノシシ、シカ、アライグマ、オオカミ、200種以上の鳥類など、多くの野生動物が再定着しています。

それら動物は被ばくしながらも、何世代にもわたって生き残っているのです。

そこで2014年、ラブ氏ら研究チームは、発がん性のある放射線に対するオオカミの反応を理解するために、調査を開始しました。

彼女たちは、チェルノブイリ立入禁止区域で生活するオオカミ(学名:Canis lupus)たちに、現在位置と放射性物質を検出する特殊な首輪を付けて追跡し、その血液を採取することで、オオカミたちの状態を詳しく分析することができました。

チェルノブイリ立入禁止区域でオオカミたちが生息できる理由は?

その結果、チェルノブイリ立入禁止区域のオオカミたちは、生涯にわたって毎日11.28ミリレム (mrem:1 レム = 0.01 シーベルト) 以上の放射線にさらされていることが分かりました。

ラブ氏によると、これは法的に定められている人間の労働者の許容被ばく限界の6倍です。

では、どうして立ち入り禁止区域で生息するオオカミたちは、そのような状況でも生き続けられるのでしょうか。

研究チームが、立入禁止区域の内側のオオカミを外側のオオカミのDNAの違いを調べたところ、チェルノブイリ立入禁止区域内のオオカミたちは、放射線治療を受けているがん患者と同様に、免疫系が変化していました。

チェルノブイリ立入禁止区域のオオカミたちに、がんに関連した遺伝子変異が見つかる

分析の結果、そのオオカミたちは、がんに関連する多くの遺伝子に変異が生じており、人間を対象とした安全限界の6倍に相当する放射線を受け続けているにもかかわらず、その影響に対して高い回復力をもっていることが分かりました。

オオカミたちは、放射線から身を守れるよう、過酷な環境に適応していったのかもしれません。

もちろん、さらなる研究が必要ですが、チームは「この発見が、ヒトにおける新たながん治療の開発につながる可能性がある」と期待に胸を膨らませています。

しかし残念なことに、新型コロナウイルス感染症とこの地域で進行中の戦争により、ラブ氏ら研究チームと協力者たちは、チェルノブイリ立入禁止区域に戻ることができていません。

それでも彼女らの研究は、2024年1月にワシントン州で開かれた生物学に関する年次総会「Society for Integrative and Comparative Biology」で発表されており、世界中が今後の進展を見守ることになるでしょう。

【編集注 2023.02.14 10:50】