前橋市内で催された演奏会を聴くため同地を訪ねた。そして空き時間に市内を流れる広瀬川の河畔を散策し、川沿いに建つ前橋文学館を訪ねた。

広瀬川は利根川から取水し、赤城南麓一帯の農地を灌漑し、再び利根川に注いでいる。前橋市内にあっても流れは急だった。

前橋文学館付近は広瀬川「詩の道」と名付けられていて、河畔に多くの文学碑が立てられている。それらを見ながらゆっくり散策した。一部を紹介したい。

世界ぢゅうを泣きつくすには ヒトの一生ではとても足りない 吉原幸子(詩集「発光」より)

そこからどんな 清々しい空がひろがってゆくか 見えないどんな 生き物たちがそこに降りてくるか 渋沢孝輔

水底を覗くと しずかに 一輪の紅い蓮が浮いてくるところ 舟べりから手を伸ばして わが知らぬ想い出を折りとった 財部鳥子

厩橋まで歩いて橋を渡り、対岸を戻ってきた。ちなみに厩橋は前橋の語源となっているとのことだ。

前橋文学館の対岸に萩原朔太郎記念館がある。

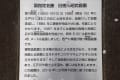

そして、その横に「青春の碑」がある。少し長いが全文を引用したい。

青春 サムエル ウルマン

青春とは人生のある期間ではなく、心の持ちかたを言う。

薔薇の面差し、紅の唇、しなやかな手足ではなく、たくましい意志、ゆたかな想像力、炎ゆる情熱をさす。

青春とは人生の深い泉の清新さをいう。

青春とは臆病さを退ける勇気、安きにつく気持ちを振り捨てる冒険心を意味する。

ときには、二十歳の青年よりも六十歳の人に青春がある。

年を重ねただけで人は老いない。理想を失うとき初めて老いる。

歳月は皮膚にしわを増すが、情熱を失えば心はしぼむ。

苦悩・恐怖、失望により気力は地に這い精神は芥になる。

六十歳であろうと十六歳であろうと人の胸には、驚異に魅かれる心、おさな児のような未知への探究心、人生への興味の歓喜がある。

君にも我にも見えざる駅逓が心にある。

人から神から美・希望・よろこび・勇気・力の霊感を受ける限り君は若い。

霊感が絶え、精神が皮肉の雪におおわれ、悲嘆の氷にとざされるとき、二十歳であろうと人は老いる。

頭を高く上げ希望の波をとらえる限り、八十歳であろうと人は青春にして已む。

作山宗久 訳

前橋文学館は9時に開館する。一番で入館した。

文学館では萩原朔太郎について多くを学んだ。詩集『月に吠える』が我が郷里の文人室生犀星により発行されたのを初めて識った。

そう言えば金沢と前橋は、けっこう似ているところも多いように思った。

広瀬川は利根川から取水し、赤城南麓一帯の農地を灌漑し、再び利根川に注いでいる。前橋市内にあっても流れは急だった。

前橋文学館付近は広瀬川「詩の道」と名付けられていて、河畔に多くの文学碑が立てられている。それらを見ながらゆっくり散策した。一部を紹介したい。

世界ぢゅうを泣きつくすには ヒトの一生ではとても足りない 吉原幸子(詩集「発光」より)

そこからどんな 清々しい空がひろがってゆくか 見えないどんな 生き物たちがそこに降りてくるか 渋沢孝輔

水底を覗くと しずかに 一輪の紅い蓮が浮いてくるところ 舟べりから手を伸ばして わが知らぬ想い出を折りとった 財部鳥子

厩橋まで歩いて橋を渡り、対岸を戻ってきた。ちなみに厩橋は前橋の語源となっているとのことだ。

前橋文学館の対岸に萩原朔太郎記念館がある。

そして、その横に「青春の碑」がある。少し長いが全文を引用したい。

青春 サムエル ウルマン

青春とは人生のある期間ではなく、心の持ちかたを言う。

薔薇の面差し、紅の唇、しなやかな手足ではなく、たくましい意志、ゆたかな想像力、炎ゆる情熱をさす。

青春とは人生の深い泉の清新さをいう。

青春とは臆病さを退ける勇気、安きにつく気持ちを振り捨てる冒険心を意味する。

ときには、二十歳の青年よりも六十歳の人に青春がある。

年を重ねただけで人は老いない。理想を失うとき初めて老いる。

歳月は皮膚にしわを増すが、情熱を失えば心はしぼむ。

苦悩・恐怖、失望により気力は地に這い精神は芥になる。

六十歳であろうと十六歳であろうと人の胸には、驚異に魅かれる心、おさな児のような未知への探究心、人生への興味の歓喜がある。

君にも我にも見えざる駅逓が心にある。

人から神から美・希望・よろこび・勇気・力の霊感を受ける限り君は若い。

霊感が絶え、精神が皮肉の雪におおわれ、悲嘆の氷にとざされるとき、二十歳であろうと人は老いる。

頭を高く上げ希望の波をとらえる限り、八十歳であろうと人は青春にして已む。

作山宗久 訳

前橋文学館は9時に開館する。一番で入館した。

文学館では萩原朔太郎について多くを学んだ。詩集『月に吠える』が我が郷里の文人室生犀星により発行されたのを初めて識った。

そう言えば金沢と前橋は、けっこう似ているところも多いように思った。