昨日、半年ぶりに赤城山を歩いてきました。

赤城山にはカルデラ湖の大沼を囲んでたくさんの峰があり、その最高峰は黒檜山(標高1828m)です。

標高がそれほど高くないので、晩秋から初夏にかけて登るのに適した山です。

今回はザックに600mmの望遠ズームレンズと三脚を入れ、周囲の山々の写真を撮るのが目的でした。

重いザックを背負っても、標高差が500mほどしかない山なので手軽に登れます。

また、麓の紅葉も期待して出かけました。6時40分登山開始です。

さて、結果はどうだったでしょうか。

■ 赤城山から富士山

赤城山から富士山は139km離れています。

富士山を観るには赤城山の地蔵岳か長七郎岳に登るのが簡単ですが、今回は黒檜山の中腹から撮影しました。

登山道の標高1540m付近から、地蔵岳の東に富士山が見えます。

三脚を立て、望遠レンズで撮ったものをご覧いただきましょう。レンズの焦点距離は、最初が300mm、次が500mmです。

使用したカメラの撮像素子のサイズがAPS-Cなので、35mm換算では450mm、750mmになります。

■富士山以外の山々

黒檜山の山頂から北に100mほど進むと絶景ポイントがあります。晴れれば谷川岳をはじめとする上越国境の山々や、尾瀬や日光周辺の山々が見渡せます。

今回はそこへ8時20分に到着しましたが、ガスに被われ何も見えませんでした。必ず晴れると信じ三脚を立てて、50分寒い中我慢し待ちましたが、寒さに耐えられず下山しました。1枚も写真は撮っていません。

下山後、頂上がはっきり見えました。登山のあるあるです。

ところで、山頂近くで50分いる間に、不思議な光景を見ました。

3羽の真っ白な鳥が、頭上をゆっくりと、翅を広げ風を受けて飛んで行ったのです。

カラスくらいの大きさの、全身が透き通るくらい真っ白な、見たことのない鳥でした。

カメラを三脚につけたまま、離れた所に置いていたので、写真はありません。

幻覚ではなく、間違いなく見たつもりですが、なんだか気味が悪くなり、山を下りたのでした。

■山頂で撮った写真

黒檜山の山頂付近に多い樹木はダケカンバとミズナラです。どちらもすでに葉を落としていました。

黒檜大神にお詣りして、登山の安全に感謝しました。

■登下山中に撮った写真

朝の登山口での気温は1℃で、山頂付近は氷点下だったことは間違いありません。

今年初めて霜柱を踏みました。

■長七郎山から観えた山々

10時20分に下山し、ますます天気は快晴になっていきます。

このまま帰るのはもったいないので、車で小沼まで移動し、長七郎山(標高1579m)に登りました。

登山道から日光白根山(標高2578m)と皇海山(標高2144m)が見えました。

■長七郎山を歩きながら撮った写真

左はマユミ(カエデ科ニシキギ属)です。右はアブラツツジ(ツツジ科ドウダンツツジ属)ではないかと思いますが、自信はありません。

左はミネカエデ(カエデ科カエデ属)、右はミズナラ(ブナ科コナラ属)だと思います。後ろの樹はダケカンバです。

左は長七郎山の山頂、右はそこから観た荒山(標高1572m)、荒山の右の遠くに浅間山(標高2568m)が見えました。

■小沼湖畔で撮った写真

湖畔に赤い実がついた樹が並んでいました。帰って調べたら、ズミ(バラ科リンゴ属)のようでした。

■最後に

小沼の駐車場を12時過ぎに出て、麓の富士見温泉見晴らしの湯に向かいました。

赤城山の紅葉は、標高1200~1300m付近が見ごろでしたが、途中車を停められず、下の写真は姫百合駐車場(標高1020m)で撮ったものです。

今日も山は快晴で、多くのハイカーで賑わうことでしょう。

それほどの混雑もなく、晩秋の赤城山を歩けたことに感謝したいです。

ご覧いただき、ありがとうございました。

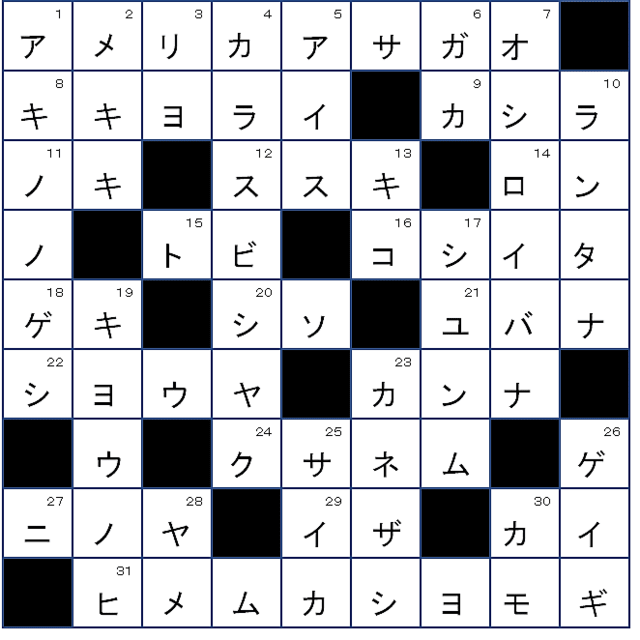

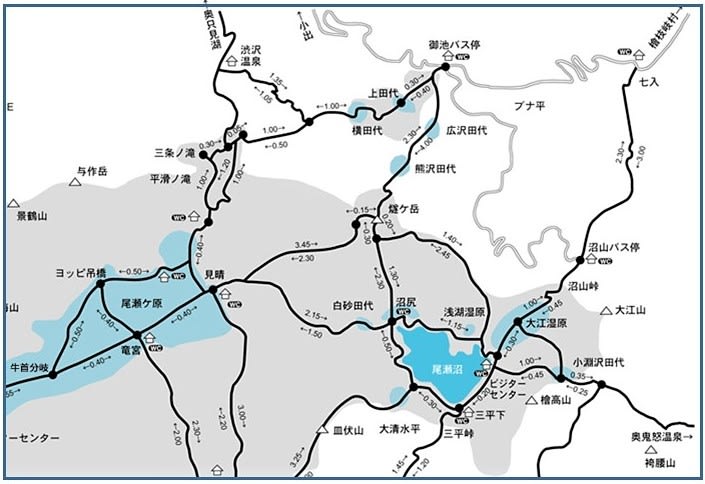

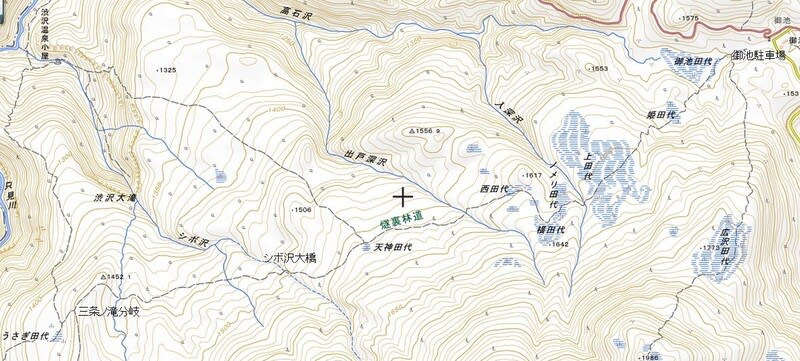

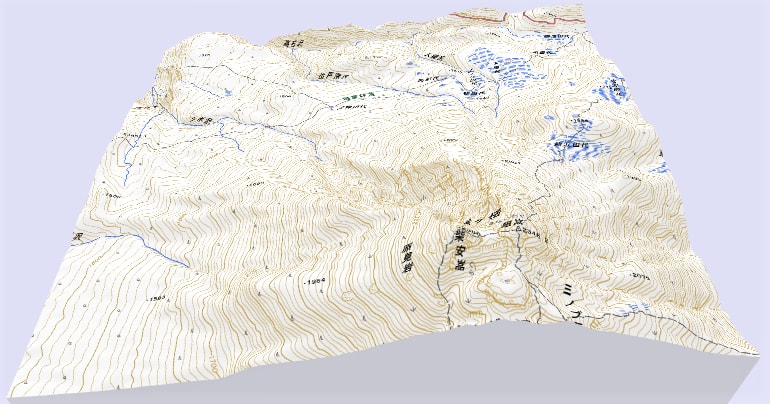

■参考 山と高原地図 赤城山

赤城山にはカルデラ湖の大沼を囲んでたくさんの峰があり、その最高峰は黒檜山(標高1828m)です。

標高がそれほど高くないので、晩秋から初夏にかけて登るのに適した山です。

今回はザックに600mmの望遠ズームレンズと三脚を入れ、周囲の山々の写真を撮るのが目的でした。

重いザックを背負っても、標高差が500mほどしかない山なので手軽に登れます。

また、麓の紅葉も期待して出かけました。6時40分登山開始です。

さて、結果はどうだったでしょうか。

■ 赤城山から富士山

赤城山から富士山は139km離れています。

富士山を観るには赤城山の地蔵岳か長七郎岳に登るのが簡単ですが、今回は黒檜山の中腹から撮影しました。

登山道の標高1540m付近から、地蔵岳の東に富士山が見えます。

三脚を立て、望遠レンズで撮ったものをご覧いただきましょう。レンズの焦点距離は、最初が300mm、次が500mmです。

使用したカメラの撮像素子のサイズがAPS-Cなので、35mm換算では450mm、750mmになります。

■富士山以外の山々

黒檜山の山頂から北に100mほど進むと絶景ポイントがあります。晴れれば谷川岳をはじめとする上越国境の山々や、尾瀬や日光周辺の山々が見渡せます。

今回はそこへ8時20分に到着しましたが、ガスに被われ何も見えませんでした。必ず晴れると信じ三脚を立てて、50分寒い中我慢し待ちましたが、寒さに耐えられず下山しました。1枚も写真は撮っていません。

下山後、頂上がはっきり見えました。登山のあるあるです。

ところで、山頂近くで50分いる間に、不思議な光景を見ました。

3羽の真っ白な鳥が、頭上をゆっくりと、翅を広げ風を受けて飛んで行ったのです。

カラスくらいの大きさの、全身が透き通るくらい真っ白な、見たことのない鳥でした。

カメラを三脚につけたまま、離れた所に置いていたので、写真はありません。

幻覚ではなく、間違いなく見たつもりですが、なんだか気味が悪くなり、山を下りたのでした。

■山頂で撮った写真

黒檜山の山頂付近に多い樹木はダケカンバとミズナラです。どちらもすでに葉を落としていました。

黒檜大神にお詣りして、登山の安全に感謝しました。

■登下山中に撮った写真

朝の登山口での気温は1℃で、山頂付近は氷点下だったことは間違いありません。

今年初めて霜柱を踏みました。

■長七郎山から観えた山々

10時20分に下山し、ますます天気は快晴になっていきます。

このまま帰るのはもったいないので、車で小沼まで移動し、長七郎山(標高1579m)に登りました。

登山道から日光白根山(標高2578m)と皇海山(標高2144m)が見えました。

■長七郎山を歩きながら撮った写真

左はマユミ(カエデ科ニシキギ属)です。右はアブラツツジ(ツツジ科ドウダンツツジ属)ではないかと思いますが、自信はありません。

左はミネカエデ(カエデ科カエデ属)、右はミズナラ(ブナ科コナラ属)だと思います。後ろの樹はダケカンバです。

左は長七郎山の山頂、右はそこから観た荒山(標高1572m)、荒山の右の遠くに浅間山(標高2568m)が見えました。

■小沼湖畔で撮った写真

湖畔に赤い実がついた樹が並んでいました。帰って調べたら、ズミ(バラ科リンゴ属)のようでした。

■最後に

小沼の駐車場を12時過ぎに出て、麓の富士見温泉見晴らしの湯に向かいました。

赤城山の紅葉は、標高1200~1300m付近が見ごろでしたが、途中車を停められず、下の写真は姫百合駐車場(標高1020m)で撮ったものです。

今日も山は快晴で、多くのハイカーで賑わうことでしょう。

それほどの混雑もなく、晩秋の赤城山を歩けたことに感謝したいです。

ご覧いただき、ありがとうございました。

■参考 山と高原地図 赤城山