常念岳、蝶ヶ岳周回(テント泊)その4からの続きです。

これまで書いていた紀行文では、下山のことはあまり書いていない。

しかし今回は違う。下山とその後こそが大変だったからだ。

何が大変だったかだが、その前に先ずは順を追って下山のことを書いていこう。

12時35分に蝶ヶ岳に到着し、山頂で写真を撮った後、すぐに三俣に向け下山を開始した。

指定のテント場はぎっしり埋まっていて、登山道の上にもテントが張られていた。

なだらかな道をしばらく下ると、大滝山との分岐となった。三俣方面へ進む。

この辺りでは足に違和感はなかったように思う。

標高2500m付近まで下ると、サクラソウの仲間が咲いていた。

帰って調べるとオオサクラソウ(別名:ミヤマサクラソウ、サクラソウ科サクラソウ属)のようだった。

ハクサンコザクラと比べると、花茎が長く、花数も多い豪華な花だ。

続いてスミレの仲間。

茎葉が接近してつき、3輪生状になっていることから、ミヤマキスミレ(スミレ科スミレ属)で良さそうだ。

この辺りから右足のつま先が痛くなってきた。ベンチに座って足を確かめる。

見たところ変化はなく、朝貼ったテーピングもそのままに靴紐を調整して歩くことにした。

今日履いてきた靴は足型をとって作ってもらったもので、左足より右足が少し大きくできている。

これまで筑波山などで慣らし、5月には伯耆大山にも履いていったものだ。しかし、重い荷物を背負って長距離を歩くのは初めてだった。

標高を下げていくと、オサバグサ(ケシ科オオバグサ属)の群生が次々と現れた。

この植物は根生の羽状複葉の葉に特徴がある。

そこから花茎が20~30cm伸びて、可憐な白花をたくさん咲かせる。

再びベンチがあったので、ここでも腰を下ろし靴紐を調整した。普段は下りでこれほど頻繁に休むことはない。

三俣まで4.7km、時刻は2時を回った。どんなにゆっくり歩いても、陽があるうちに着くだろう。

それに、食料も水も十分ある。

そこから30分ほど歩いて見晴らしの良いところに出た。常念岳が大きく見えた。嬉しかった。

しかし、まだまだ下らなければいけないことを実感した。

お花は幾分か足の痛みを癒してくれる。

モミジカラマツ(キンポウゲ科モミジカラマツ属)。

ゴゼンタチバナ(ミズキ科サンシュユ属)。

足の痛みは人差し指に留まらず、親指の先にも及んでいる。

次々と後ろから来る人に抜かれるが、意に介さずゆっくりと歩く。

それでも高度計(腕時計に付いている)を見る頻度が増えた。

三俣まで残り2.5kmほどまで来た。右足の親指は半ばしびれてきている。

靴紐を緩めると人差し指の先が痛む。ガーゼが付いた絆創膏を貼って、緩衝材とならないかやってみたが、あまり効果はなさそうだった。

残り1kmとなった。足先だけでなく、太ももの上部が痛み出した。きっと右足をかばって歩いているからだろうと思った。

幸い何とかゆっくり歩ける。日没までに時間もたっぷりある。

湧水が飲める力水まで来た。ここから三俣まで0.8kmだ。水筒の水を捨てて、冷たい湧水に入れ替えた。

もう少しだ。頑張ろう。

吊り橋を渡る。三俣までは400mほどだろうか。足の痛みに加えて太ももの刺すような痛みが激しい。

しかし、ゴールは目の前だ。頑張ろう。

三俣に着いた。昨日、ここから常念岳へ向かったところだ。

登山口まで50m。そこから駐車場まで800m。

登山口に着いた。やり遂げたという気持ちは全くない。なんとか痛みに耐えたというだけだ。

しかし、ここから駐車場まで800mある。

結局、駐車場には5時25分に着いた。蝶ヶ岳からの下りのコースタイムが3時間20分のところを、4時間50分かかった。

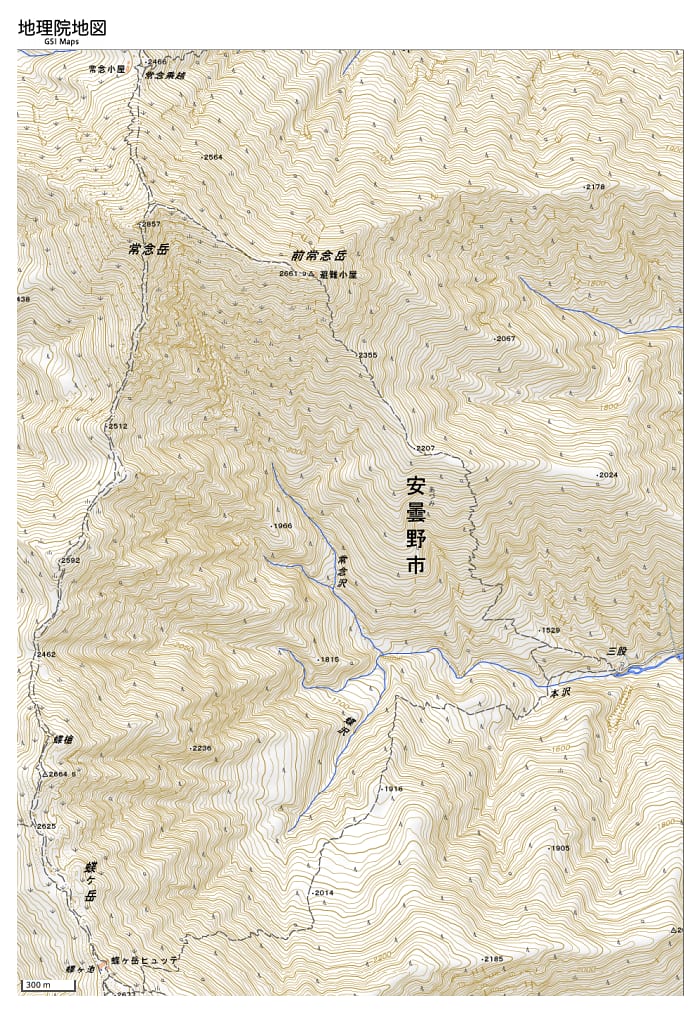

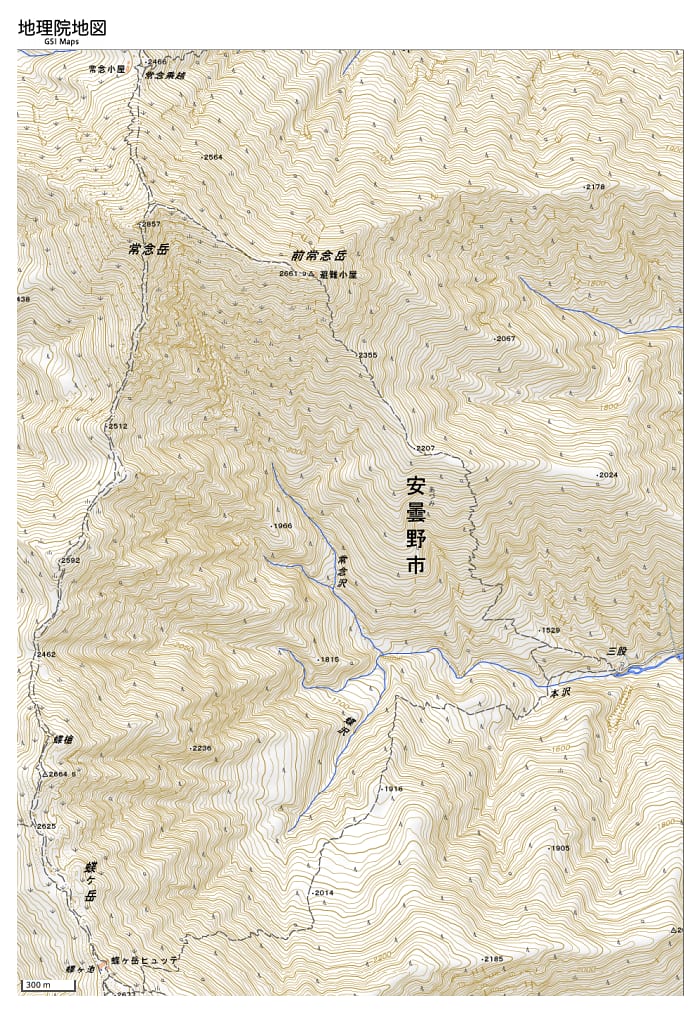

■ 今回歩いたルートと地理院地図

1日目: 三俣ゲート駐車場→三俣登山口→前常念岳→三俣への分岐→常念乗越(テント泊)

2日目: 常念乗越→常念岳→蝶槍→蝶ヶ岳→三俣登山口→三俣ゲート駐車場

ここからは怪我のことがでてきます。写真はありませんが、ご不快に思われる方は、ここで読むのをおやめください。

車で真っ先に向かったのは、日帰り温泉のほりでーゆ~四季の郷だ。

ズボンを脱いで、テーピングを剥がそうとして激痛が走った。右脚の太ももの皮膚が500円玉ほどの大きさで剥けていた。

皮膚の剥がれは他にもあり、大小合わせて9か所が剥けていた。初めて貼ったテーピングが合わなかったようだ。

温泉どころではなかった。水滴がつくだけで痛かった。何とか髪と脚以外の体を洗い、清潔な服に着替えた。

帰宅した日は日曜日で病院に行けず、月曜日から皮膚科通いをしている。

1日2回、患部を洗浄し薬を塗っており(1回は病院で、もう1回は自分で)、お陰様で快復に向かっている。

貴重な経験ができた。山で怪我をすると、この程度のことでも大変なことになる。今後の山行に活かしていきたいと思っている。

(完)

これまで書いていた紀行文では、下山のことはあまり書いていない。

しかし今回は違う。下山とその後こそが大変だったからだ。

何が大変だったかだが、その前に先ずは順を追って下山のことを書いていこう。

12時35分に蝶ヶ岳に到着し、山頂で写真を撮った後、すぐに三俣に向け下山を開始した。

指定のテント場はぎっしり埋まっていて、登山道の上にもテントが張られていた。

なだらかな道をしばらく下ると、大滝山との分岐となった。三俣方面へ進む。

この辺りでは足に違和感はなかったように思う。

標高2500m付近まで下ると、サクラソウの仲間が咲いていた。

帰って調べるとオオサクラソウ(別名:ミヤマサクラソウ、サクラソウ科サクラソウ属)のようだった。

ハクサンコザクラと比べると、花茎が長く、花数も多い豪華な花だ。

続いてスミレの仲間。

茎葉が接近してつき、3輪生状になっていることから、ミヤマキスミレ(スミレ科スミレ属)で良さそうだ。

この辺りから右足のつま先が痛くなってきた。ベンチに座って足を確かめる。

見たところ変化はなく、朝貼ったテーピングもそのままに靴紐を調整して歩くことにした。

今日履いてきた靴は足型をとって作ってもらったもので、左足より右足が少し大きくできている。

これまで筑波山などで慣らし、5月には伯耆大山にも履いていったものだ。しかし、重い荷物を背負って長距離を歩くのは初めてだった。

標高を下げていくと、オサバグサ(ケシ科オオバグサ属)の群生が次々と現れた。

この植物は根生の羽状複葉の葉に特徴がある。

そこから花茎が20~30cm伸びて、可憐な白花をたくさん咲かせる。

再びベンチがあったので、ここでも腰を下ろし靴紐を調整した。普段は下りでこれほど頻繁に休むことはない。

三俣まで4.7km、時刻は2時を回った。どんなにゆっくり歩いても、陽があるうちに着くだろう。

それに、食料も水も十分ある。

そこから30分ほど歩いて見晴らしの良いところに出た。常念岳が大きく見えた。嬉しかった。

しかし、まだまだ下らなければいけないことを実感した。

お花は幾分か足の痛みを癒してくれる。

モミジカラマツ(キンポウゲ科モミジカラマツ属)。

ゴゼンタチバナ(ミズキ科サンシュユ属)。

足の痛みは人差し指に留まらず、親指の先にも及んでいる。

次々と後ろから来る人に抜かれるが、意に介さずゆっくりと歩く。

それでも高度計(腕時計に付いている)を見る頻度が増えた。

三俣まで残り2.5kmほどまで来た。右足の親指は半ばしびれてきている。

靴紐を緩めると人差し指の先が痛む。ガーゼが付いた絆創膏を貼って、緩衝材とならないかやってみたが、あまり効果はなさそうだった。

残り1kmとなった。足先だけでなく、太ももの上部が痛み出した。きっと右足をかばって歩いているからだろうと思った。

幸い何とかゆっくり歩ける。日没までに時間もたっぷりある。

湧水が飲める力水まで来た。ここから三俣まで0.8kmだ。水筒の水を捨てて、冷たい湧水に入れ替えた。

もう少しだ。頑張ろう。

吊り橋を渡る。三俣までは400mほどだろうか。足の痛みに加えて太ももの刺すような痛みが激しい。

しかし、ゴールは目の前だ。頑張ろう。

三俣に着いた。昨日、ここから常念岳へ向かったところだ。

登山口まで50m。そこから駐車場まで800m。

登山口に着いた。やり遂げたという気持ちは全くない。なんとか痛みに耐えたというだけだ。

しかし、ここから駐車場まで800mある。

結局、駐車場には5時25分に着いた。蝶ヶ岳からの下りのコースタイムが3時間20分のところを、4時間50分かかった。

■ 今回歩いたルートと地理院地図

1日目: 三俣ゲート駐車場→三俣登山口→前常念岳→三俣への分岐→常念乗越(テント泊)

2日目: 常念乗越→常念岳→蝶槍→蝶ヶ岳→三俣登山口→三俣ゲート駐車場

ここからは怪我のことがでてきます。写真はありませんが、ご不快に思われる方は、ここで読むのをおやめください。

車で真っ先に向かったのは、日帰り温泉のほりでーゆ~四季の郷だ。

ズボンを脱いで、テーピングを剥がそうとして激痛が走った。右脚の太ももの皮膚が500円玉ほどの大きさで剥けていた。

皮膚の剥がれは他にもあり、大小合わせて9か所が剥けていた。初めて貼ったテーピングが合わなかったようだ。

温泉どころではなかった。水滴がつくだけで痛かった。何とか髪と脚以外の体を洗い、清潔な服に着替えた。

帰宅した日は日曜日で病院に行けず、月曜日から皮膚科通いをしている。

1日2回、患部を洗浄し薬を塗っており(1回は病院で、もう1回は自分で)、お陰様で快復に向かっている。

貴重な経験ができた。山で怪我をすると、この程度のことでも大変なことになる。今後の山行に活かしていきたいと思っている。

(完)