(

その2からの続きです)

その3では、2日目(6月11日)の様子をご覧いただきます。

下記に記した旅程のうち、下線部がそれで、単純に見晴から燧ヶ岳へピストン登山した内容になります。

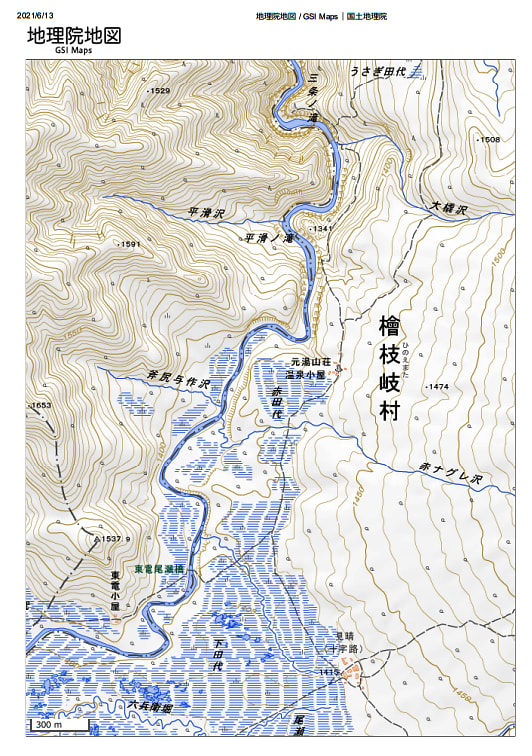

1日目(6月10日) 鳩待峠→横田代→アヤメ平→富士見田代→富士見峠→八木沢橋→見晴(テント設営)→温泉小屋、元湯山荘→平滑ノ滝→三条ノ滝→平滑ノ滝→温泉小屋、元湯山荘→見晴(テント泊)

2日目(6月11日)

見晴→燧ヶ岳→見晴(テント泊)

3日目(6月12日) 見晴→龍宮小屋→牛首分岐→山ノ鼻(研究見本園)→鳩待峠

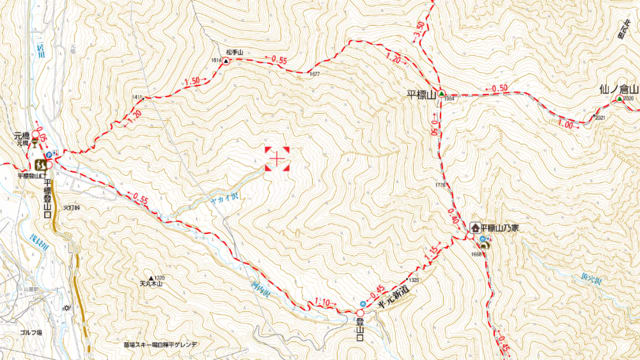

先ず歩いた道ですが、尾瀬ヶ原の見晴から、双耳峰である燧ヶ岳の高い方の柴安嵓(しばやすぐら)に通じる、見晴新道です。

燧ヶ岳の山頂に通じる道は現在4つあり、最も人気なのが北側の御池(みいけ)から登る御池新道です。尾瀬沼から登る長英新道も人気のコースです。

見晴新道は距離が短いものの、急登が続くので、登りより下りに利用する人が多いようです。

5年前、私はやはり下りに使いましたが、積雪が豊富にあったので、赤ナグレ沢の雪渓を下り、標高1600m辺りでトラバースして夏道へ出ました。今回は100%夏道でした。

それでは、見晴を出発して燧ヶ岳へ向かいましょう。時刻は5時32分です。

しばらくは木道を歩きます。この道は尾瀬沼の沼尻に通じています。

ウグイスをはじめ多くの小鳥が鳴いていました。

歩き始めて15分で沼尻への道と岐れて左に曲がります。これより先はいよいよ登山道です。

ザックに一眼レフを仕舞い、ここから山頂まではコンデジでの撮影です。

初めのうちは傾斜は緩やかです。沢沿いの川床や岸に沿って歩き、やがて沢を離れて森の中を進みます。

ところどころでミツバツツジが咲き、足元には大きなスミレが観られました。

2合目を通過します。

3合目ではザックを下ろして小休止しました。

3合目を過ぎるといよいよ急登となり、最初の木段を登ったところで平ヶ岳が顔を出してくれました。

続いて4合目を探して歩きましたが見つけられず、疲れが出てきたところで5合目に着きました。4合目の標識は帰路に見ました。

5合目で再びリュックを下ろして休憩です。お腹が減り出したので、パンを食べました。

登山道脇には背の高い樹が多かったですが、この針葉樹もその一つです。

直後に2つ目の木段が現われ、登り切ったところで先ほどの針葉樹の天辺が見えました。

そして標高が2000mに近づくと道沿いに雪が現われ、時には雪を踏んで歩くようになりました。

標高2000mの、6合目です。

尾瀬ヶ原の一部が見えるようになりました。

7合目です。この辺りでジュウイチの鳴き声を聞きました。この鳥はカッコウの仲間のようです。

初めて聞いた鳴き声ですが、特徴があるので覚えやすいです。

標高が2141mある平ヶ岳が、ほぼ同じ高さで見えてきました。

8合目を通過します。

登山道に雪が増えてきました。凍っていないので、足先を蹴り込んで進みます。

柴安嵓まで0.8kmの標識に出ました。赤ナグレ沢に入ります。

赤ナグレ沢の雪渓を30mほど歩きます。今回いちばん雪が多いところでした。

5年前にこの雪渓を足スキーで滑り降りたのを思い出しました。その時折れ曲がったストックの片割れを、この日持参していました。

雪渓を登り終わると森林限界となり、9合目の標識は岩に付けてありました。

いよいよ山頂が間近です。先ず見えてきたのは、双耳峰の相棒の俎嵓(まないたぐら)です。

登山道脇のコイワカガミは、まだほとんどがつぼみです。

ようやく開き始めたこの花を撮りました。

そしてミヤマキンバイは満開でした。

お花の写真は、この後でまとめてご覧いただこうと思います。

尾瀬ヶ原の全体が見渡せます。ザックから一眼レフを取り出しました。

出発した見晴の小屋群もよく見えます。

さあ、山頂は目の前です。

着きました。9時40分、見晴から4時間近くかかりました。広い山頂には、すでに5~6人が休んでいました。

平ヶ岳を背景に撮った、山頂の標識です。

山頂から見た尾瀬沼、そしてその向こうに日光の山々が見えます。

中央右側の高い山が日光白根山、写真左の台形状の山は男体山です。

あらためて尾瀬ヶ原と至仏山です。

その左に目を向けると、武尊山が見えます。

平ヶ岳とその右に越後三山の中ノ岳と越後駒ヶ岳です。

その他、北側に会津駒ヶ岳、尾瀬沼の奥の日光白根山の右に皇海山などがきれいに見えました。

とにかく山を隠すような雲はひとつもなく、八方の山々がよく見えました。

山頂に20分ほど佇み、下山は山を惜しみながら、そして小鳥を観察しながら、ゆっくりゆっくり下りました。

そうそう、きれいな声で鳴いていたのはオオルリのようですし、青い鳥が飛ぶ姿も見ました。

胸が黄色い小鳥は何だったのでしょう。鳴き声からするとキビタキだったかもしれません。

見晴には1時過ぎに戻りました。

暑い中火を使い自炊するのは止めにして、山小屋のテラスで、サッポロ生ビールとマカダミアナッツを食べたのでした。

翌朝は4時に起床し、ゆっくり朝食を摂り、テントを撤収して、見晴を6時に出発しました。

静かな尾瀬ヶ原を、名残を惜しみながら歩き、山ノ鼻に7時30分に着きました。

研究自然園で40分を過ごし、8時10分に山ノ鼻を出て、9時ちょうどに鳩待峠に着きました。

3日間、晴天に恵まれ、静かな尾瀬を楽しめたことはこの上ない幸せでした。

翌14日、関東地方は平年より1週間遅く、梅雨に入りました。

(

最終回は花のまとめです。)