新潟県から石川県へは国道8号を西に向かって走った。私にとっては走り慣れた道だ。

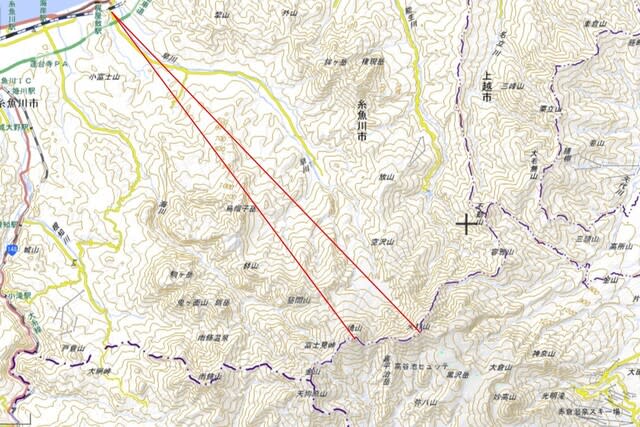

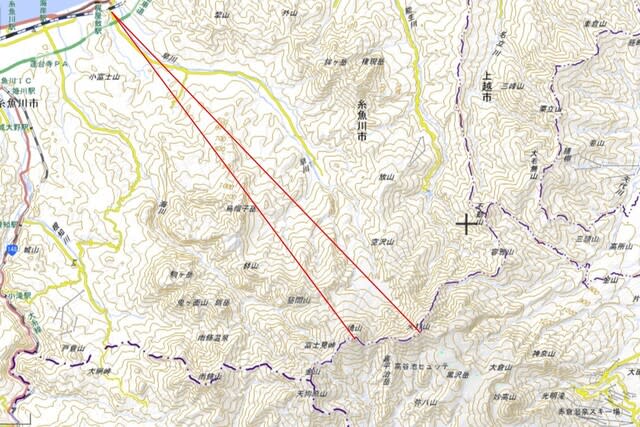

糸魚川市内から頸城山塊の山々が神々しく輝いて見えた。国道を離れて撮影スポットを探してクルマを止めた。

火打山(標高2462m)。

焼山(同2400m)。

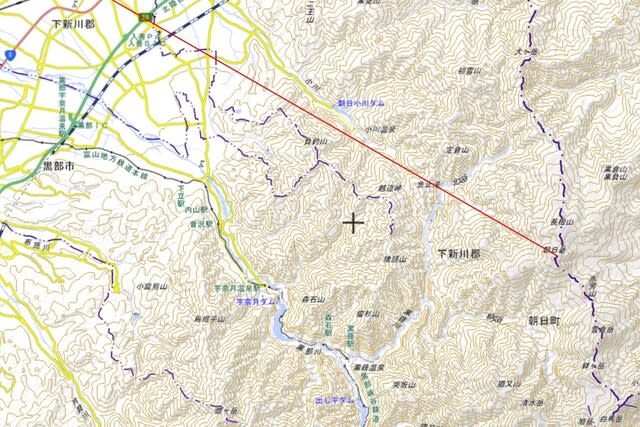

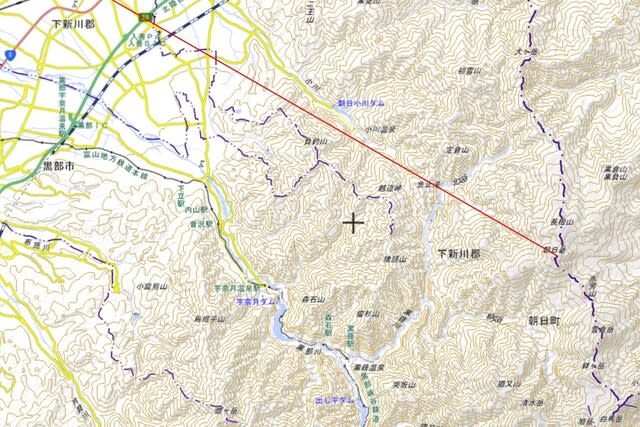

また富山県に入り入善町から夕陽を受けて北アルプス朝日岳が赤く染まって見えた。

もう4、5km進むと白馬岳や鹿島槍ヶ岳が見えるのだが、既に陽が傾いていた。

朝日岳(同2418m)。

その後夜の道を進み予定していた宿泊地に着いた。

翌日は春の花を求めて里山に出かけた。前日観た花と重なるが、ご覧いただきたい。

先ずはオウレン(キクバオウレン)。

撮影地はご覧のようにカタクリの群生地でもある。もう2週間もすればカタクリが咲き乱れていることだろう。

カタクリはようやくいくつか蕾が出てきていた。

続いてはショウジョウバカマ。

次はお馴染みのキクザキイチゲ。花色が青で嬉しかった。

最後はヤマザクラである。手前にタラノキが見えた。

おまけにきれいな苔もご覧いただこう。

小雨が降ったり止んだりの天気だったが、無事に撮影を終了できた。

その後は温泉に浸かり、夜はゆっくり休んだ。

翌26日は本格的な雨となった。

晴れていれば低山を歩こうと思っていたが、この雨では中止である。湖にまだカモがいるというので観に出かけてみた。

いたのはマガモばかりだった。傘を差して撮影したもののカメラが濡れるので、中止して帰路についた。

2024春・北陸紀行 (完)

撮影:2024/03/24、2024/03/25、2024/03/26

糸魚川市内から頸城山塊の山々が神々しく輝いて見えた。国道を離れて撮影スポットを探してクルマを止めた。

火打山(標高2462m)。

焼山(同2400m)。

また富山県に入り入善町から夕陽を受けて北アルプス朝日岳が赤く染まって見えた。

もう4、5km進むと白馬岳や鹿島槍ヶ岳が見えるのだが、既に陽が傾いていた。

朝日岳(同2418m)。

その後夜の道を進み予定していた宿泊地に着いた。

翌日は春の花を求めて里山に出かけた。前日観た花と重なるが、ご覧いただきたい。

先ずはオウレン(キクバオウレン)。

撮影地はご覧のようにカタクリの群生地でもある。もう2週間もすればカタクリが咲き乱れていることだろう。

カタクリはようやくいくつか蕾が出てきていた。

続いてはショウジョウバカマ。

次はお馴染みのキクザキイチゲ。花色が青で嬉しかった。

最後はヤマザクラである。手前にタラノキが見えた。

おまけにきれいな苔もご覧いただこう。

小雨が降ったり止んだりの天気だったが、無事に撮影を終了できた。

その後は温泉に浸かり、夜はゆっくり休んだ。

翌26日は本格的な雨となった。

晴れていれば低山を歩こうと思っていたが、この雨では中止である。湖にまだカモがいるというので観に出かけてみた。

いたのはマガモばかりだった。傘を差して撮影したもののカメラが濡れるので、中止して帰路についた。

2024春・北陸紀行 (完)

撮影:2024/03/24、2024/03/25、2024/03/26