10月28日、赤城山の大沼の西に連なる、姥子山(姥子山、標高1507m)、鍬柄山(くわがらやま、同1562m)、鈴ヶ岳(すずがたけ、同1564m)のトレールを歩いてきました。この道はこれまでに何度も歩いています。私の経験では冬でも風が穏やかで歩きやすいです。また、年中人が多い黒檜山や地蔵岳とは対照的に、静かな山歩きが楽しめます。

この日は落葉樹の葉が落ちて、見晴らしがよくなったトレールを楽しむ目的で出かけました。

※10月28日は旧暦では10月4日にあたり、小春(陰暦十月)となります。

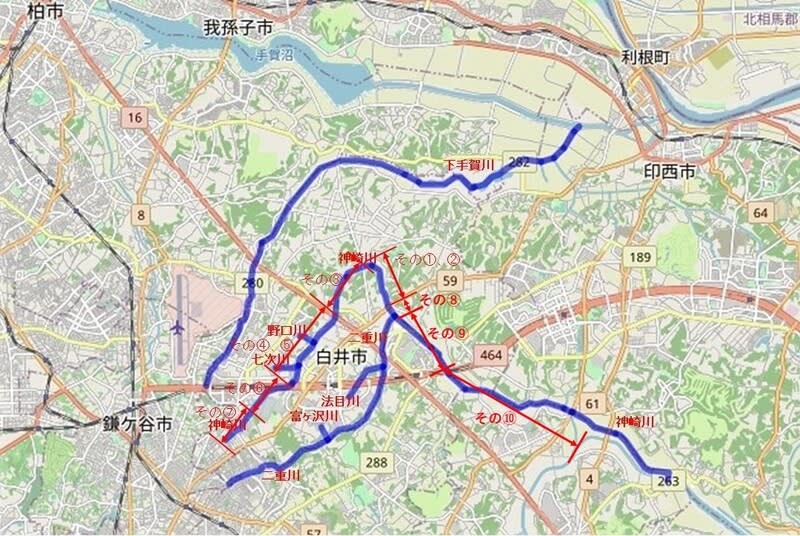

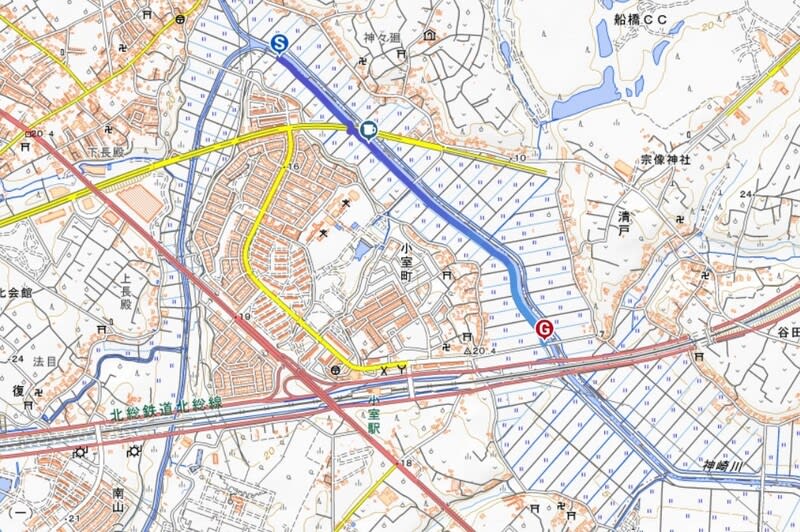

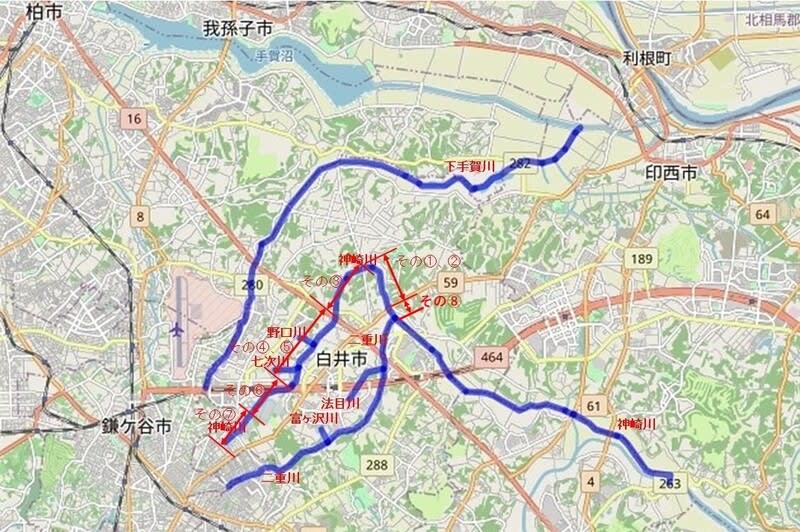

下の写真でお分かりの通り、鍬柄山まではなだらかなアップダウンが続き、そこからは一旦大きく下って鈴ヶ岳に登り返すルートになります。

帰路は来た道を引き返します。

2022/09/26撮影

2022/09/26撮影

2022/02/25撮影

2022/02/25撮影

当日の歩跡です。スタート地点の新坂峠の標高が1410mあるので、最高地点の鈴ヶ岳山頂との標高差は154mです。YAMAPのログでは往復の距離が4.7km、累計標高差が470mでした。ガイドブックでは中級者向きとなっていますが、これは痩せ尾根や岩場があるためだと思います。

8時34分、新坂峠の駐車場を出発しました。新坂峠と登山口の様子です。

稜線に向けて標高を上げていきます。緩やかな登りです。斜面全体に腰の高さほどの笹が生い茂り、落葉広葉樹の森が続きます。

木々の葉はほとんど落ちていて、ふかふかの道を歩いて行きます。

稜線まで上がると白樺牧場の柵に沿って歩きます。所々笹で足元が見えにくいので、浮き石や木の根に注意しながらゆっくり進みます。

姥子峠を過ぎたところで、赤く色づいた葉が残っている樹がありました。

ウリハダカエデのようでした。

その後も紅葉が残っている樹がいくつかありました。こちらはハウチワカエデのようでした。

こちらはイロハモミジのように見えました。

こちらはオオモミジのように見えました。

1時間ほど歩いて鍬柄山山頂に着きました。

山頂からはたくさんの山が見えました。この時期のお楽しみのひとつです。ザックを下ろして20分ほど休憩しました。

赤城山の最高峰、黒檜山(くろびさん、標高1828m)です。写真の左側に遠くに見えている山は皇海山(すかいさん、標高2144m)です。

関東地方の最高峰、日光白根山(日光白根山、同2578m)です。すでに冠雪しているようです。

東北地方の最高峰、燧ヶ岳(ひうちがたけ、同2356m)です。

そして、日本最高峰の富士山(同3776m)です。

山頂に綿毛をつけた草花がひとつ残っていました。キク科の植物だと思いますが、何でしょう。

ここまで誰とも会わずに歩いてきましたが、下から登ってくる人がいたので山頂を譲り、鈴ヶ岳に向かいました。

暑くなってきていたので、半袖のTシャツで歩きました。寒ければ上着を羽織るつもりでしたが、結局下山するまで半袖でした。

鍬柄山から鈴ヶ岳に向けては、一旦大ダオ(標高1420m)まで下ります。途中が痩せ尾根になっていますが、危なくはありません。

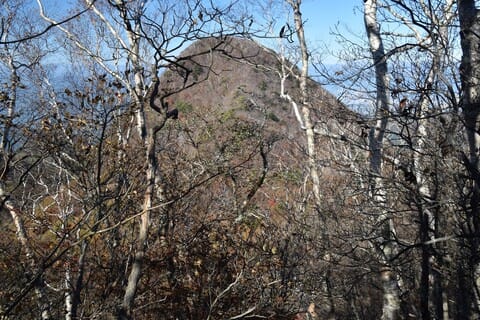

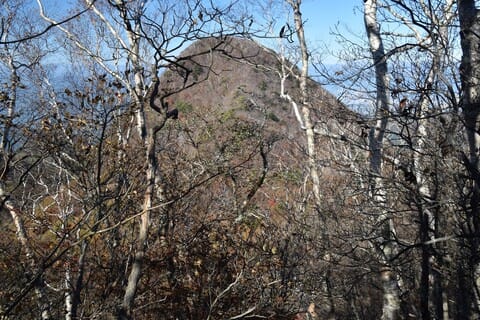

下っていくと木々の間から鈴ヶ岳が見えてきます。

大ダオに下りてきました。ここには黄色く色づいた大きな樹がありました。

橙色に色づいた葉もありましたが、多くは黄色でした。形からハウチワカエデのように見えました。

ここから鈴ヶ岳の山頂まで25分です。

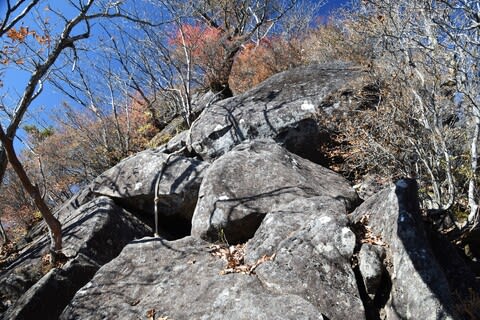

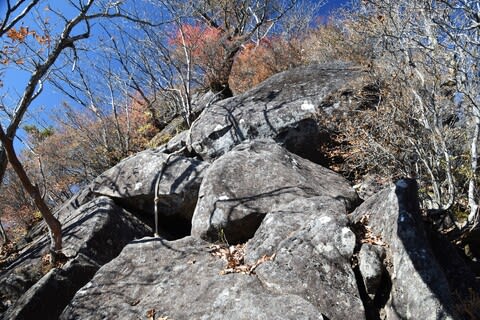

途中、ロープが設置された岩場が2ヶ所あります。2ヶ所ともロープが新調されていました。ロープを頼らずに登りました。

空が広がってきたら山頂です。

山頂には、左から愛宕山大神、鈴嶽山神社、赤城山大神と刻された石碑があります。また周辺には別の石碑も複数あります。

期待していた谷川岳方面の遠望ですが、手前の木々が以前より伸びてきていて、邪魔でした。できれば切って欲しいものです。

鈴ヶ岳の山頂で25分休憩し、帰路につきました。

帰路はカメラをザックにしまって、来た道を戻りました。鈴ヶ岳山頂付近は道に迷いやすいです。以前に比べてピンクのテープがずいぶん増えていました。このピンクのテープに従って進めば、間違えることはないと思います。

新坂峠の登山口に12時20分に着きました。その後、紅葉見物で混雑する群馬県道4号前橋赤城線(赤城道路)を下り、日帰り温泉で汗を流して帰宅しました。

この日は落葉樹の葉が落ちて、見晴らしがよくなったトレールを楽しむ目的で出かけました。

※10月28日は旧暦では10月4日にあたり、小春(陰暦十月)となります。

下の写真でお分かりの通り、鍬柄山まではなだらかなアップダウンが続き、そこからは一旦大きく下って鈴ヶ岳に登り返すルートになります。

帰路は来た道を引き返します。

2022/09/26撮影

2022/09/26撮影 2022/02/25撮影

2022/02/25撮影当日の歩跡です。スタート地点の新坂峠の標高が1410mあるので、最高地点の鈴ヶ岳山頂との標高差は154mです。YAMAPのログでは往復の距離が4.7km、累計標高差が470mでした。ガイドブックでは中級者向きとなっていますが、これは痩せ尾根や岩場があるためだと思います。

8時34分、新坂峠の駐車場を出発しました。新坂峠と登山口の様子です。

稜線に向けて標高を上げていきます。緩やかな登りです。斜面全体に腰の高さほどの笹が生い茂り、落葉広葉樹の森が続きます。

木々の葉はほとんど落ちていて、ふかふかの道を歩いて行きます。

稜線まで上がると白樺牧場の柵に沿って歩きます。所々笹で足元が見えにくいので、浮き石や木の根に注意しながらゆっくり進みます。

姥子峠を過ぎたところで、赤く色づいた葉が残っている樹がありました。

ウリハダカエデのようでした。

その後も紅葉が残っている樹がいくつかありました。こちらはハウチワカエデのようでした。

こちらはイロハモミジのように見えました。

こちらはオオモミジのように見えました。

1時間ほど歩いて鍬柄山山頂に着きました。

山頂からはたくさんの山が見えました。この時期のお楽しみのひとつです。ザックを下ろして20分ほど休憩しました。

赤城山の最高峰、黒檜山(くろびさん、標高1828m)です。写真の左側に遠くに見えている山は皇海山(すかいさん、標高2144m)です。

関東地方の最高峰、日光白根山(日光白根山、同2578m)です。すでに冠雪しているようです。

東北地方の最高峰、燧ヶ岳(ひうちがたけ、同2356m)です。

そして、日本最高峰の富士山(同3776m)です。

山頂に綿毛をつけた草花がひとつ残っていました。キク科の植物だと思いますが、何でしょう。

ここまで誰とも会わずに歩いてきましたが、下から登ってくる人がいたので山頂を譲り、鈴ヶ岳に向かいました。

暑くなってきていたので、半袖のTシャツで歩きました。寒ければ上着を羽織るつもりでしたが、結局下山するまで半袖でした。

鍬柄山から鈴ヶ岳に向けては、一旦大ダオ(標高1420m)まで下ります。途中が痩せ尾根になっていますが、危なくはありません。

下っていくと木々の間から鈴ヶ岳が見えてきます。

大ダオに下りてきました。ここには黄色く色づいた大きな樹がありました。

橙色に色づいた葉もありましたが、多くは黄色でした。形からハウチワカエデのように見えました。

ここから鈴ヶ岳の山頂まで25分です。

途中、ロープが設置された岩場が2ヶ所あります。2ヶ所ともロープが新調されていました。ロープを頼らずに登りました。

空が広がってきたら山頂です。

山頂には、左から愛宕山大神、鈴嶽山神社、赤城山大神と刻された石碑があります。また周辺には別の石碑も複数あります。

期待していた谷川岳方面の遠望ですが、手前の木々が以前より伸びてきていて、邪魔でした。できれば切って欲しいものです。

鈴ヶ岳の山頂で25分休憩し、帰路につきました。

帰路はカメラをザックにしまって、来た道を戻りました。鈴ヶ岳山頂付近は道に迷いやすいです。以前に比べてピンクのテープがずいぶん増えていました。このピンクのテープに従って進めば、間違えることはないと思います。

新坂峠の登山口に12時20分に着きました。その後、紅葉見物で混雑する群馬県道4号前橋赤城線(赤城道路)を下り、日帰り温泉で汗を流して帰宅しました。