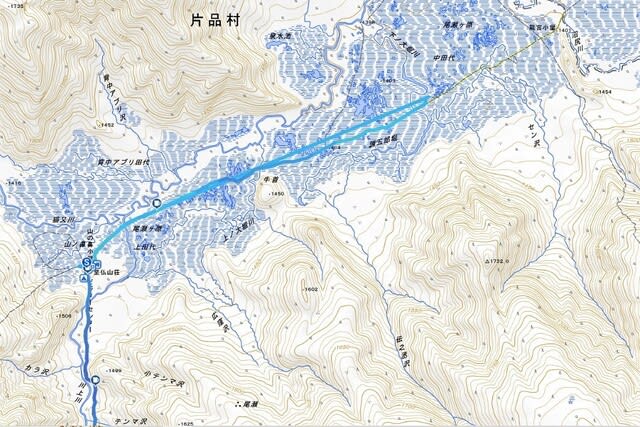

ある花とある鳥を探して尾瀬ヶ原を散策(その①)からの続きです。

ザゼンソウを観たので来た道を引き返す。

沼尻川を渡ると群馬県だ。東北地方から関東地方へ戻って来た。

川の上流を見るとカモがいた。オスのマガモだった。この時期尾瀬ヶ原でカモが見られると聞いていたが、本当だった。

■マガモ

Mallard

カモ目カモ科マガモ属

Anas platyrhynchos

真鴨/L59cm

鳥の話題になったので、山ノ鼻から歩いてきた途中に観た鳥を紹介しておきたい。

先ずはホオアカ。夏の尾瀬ヶ原で一番よく観られる鳥の一つだ。

■ホオアカ

Chestnut-eared bunting

スズメ目ホオジロ科ホオジロ属

Emberiza fucata

頬赤/L16cm

次にノビタキ。ホオアカと共に木道沿いでよく観られる鳥だ。

胸のさび色が特徴だが、なかなかこちらを向いてくれなかった。

■ノビタキ

Siberian Stonechat

スズメ目ヒタキ科ノビタキ属

Saxicola torquata

野鶲/L13cm

やっとこちらを向いてくれた。

あっ、飛んだ。

今回探していたのは、皆さんご存知のウグイスだ。声は聞けども姿は見えずの代表的鳥で、まだ藪がうるさくない尾瀬では撮影チャンスがあると思っていた。

ところがなかなかそうはいかない。やはり声は聞けども姿は見えないのだ。遠くにいるのをやっと見つけたと思ったら、すぐに飛んで行った。

■ウグイス

Japanese Bush Warbler

スズメ目ウグイス科ウグイス属

Horornis diphone

鶯/L14~16cm

ウグイスの鳴き声はその後何度も聞いた。尾瀬ヶ原の中の藪は川沿いに限られていて、木道から見られるところは僅かだ。

残念ながら尾瀬ヶ原でのウグイスの撮影は諦めて、翌日鳩待峠へ向かう時にチャンスを伺おうと決めた。

竜宮十字路まで戻って来た。もう辺りにはほとんど人影がない。東・西・南・北を向いて写真を撮った。

東は今しがたザゼンソウを観たところから戻って来た方向。

西は山ノ鼻へ真っすぐ向かう方向。

南は富士見峠・アヤメ平へ向かう方向。積雪があるので注意を要する旨の表示があった。

そして北がヨッピ吊橋へ向かう方向だ。先行者が2人見えた。時間があるのでヨッピ吊橋の方へ向かった。

途中で先行者のひとりを追い抜き、もう一人にも追いついた。この方は環境省の方だった。

この日、尾瀬ヶ原周辺でニホンジカの捕獲を行っているとのことだ。捕獲とは具体的には鉄砲でシカを撃つことだ。

私はヨッピ吊橋を渡らず牛首へ向かったが、環境省の方は吊り橋を渡り東電小屋の方へ向かわれた。この後山ノ鼻に戻るまで、誰とも会うことはなかった。

雨は上がっていたが、空はまだ暗かった。花や鳥がいないか周りを見ながら先へ進む。

牛首分岐が近づくころ、100mあまり先に何かが走っているのが目に止まった。ニホンジカだ。10頭はいただろう。急いでカメラを向けた。

ニホンジカは向きを北に変え、藪の中へ消えて行った。

牛首分岐まで戻って来た。山ノ鼻まで2.2kmだ。30分ほどで戻れるだろう。

この日はミズバショウをほとんど撮っていなかったので、数枚を写した。

逆さ燧を通過し、もう10分ほどで山ノ鼻という所で、大きな水たまりに尖った形のものを見た。鳥の頭に似ているがまさか本当の鳥だとは思わなかった。

それが急に動き出したので、あわててカメラを向けた。メスのカモだった。

近くに目を向けると、なんとオスのオシドリがいた。

■オシドリ

Mandarin duck

カモ目カモ科オシドリ属

Aix galericulata

鴛鴦/L45cm

オシドリはカメラを向けても急に逃げることはなかった。たくさん写真を撮らせてもらった。

このきれいな鳥が水浴びする姿は、ちょっと滑稽だった。

などと思っていたら、急に飛び去った。

後にはメスが1羽残った。

→メスのコガモのようです。

さらに木道を進むと、別のオシドリのペアがいた。

→このメスはオシドリの雌です。

メスは潜水して餌を採っていた。メスが顔を上げたので、夫婦が揃ったところを撮った。目が大きくてかわいい。

オスが水から上がって、その後メスも上がっていった。

このペアは最後までオシドリ夫婦でいた。

探していた鳥はウグイスだったが、オシドリの登場は期待以上のものであった。

山ノ鼻の手前で、北の森の中から銃声が聞こえた。先ほど見たニホンジカのどれかが捕獲されたと思った。心の中で掌を合わせた。

山ノ鼻のテント場に戻ると、やはり誰もいなかった。これまで何度もここで泊ったが、誰もいないのは初めてだ。

もちろん目の前にビジターセンターがあり、少し離れて山小屋も3軒並んでいるが、とても静かな夜を迎えようとしていた。

食事を終えて、テントの中で横になると今日一日のことが思い出された。とても満足のいく一日だったことは言うまでもない。

ある花とある鳥を探して尾瀬ヶ原を散策(その③)では、快晴の尾瀬ヶ原とミズバショウをたっぷりご覧いただきます。そしてウグイスの写真は撮れたのでしょうか?