「R9」 から 「R29」 へ

鳥取市内は少し混み始めている。

陽があるうちに峠の近くまでは走りたい。

「R29」 里の道に入った途端、クルマが極端に少なくなった。というより、前を

1台の4t トラックが走っているだけで、その前にも、私の後ろにもクルマはいない。

そのトラックに追走する。同じペースで走ってくれるクルマは好都合である。

前を気にしないで脇見ができる?もちろん、事故は起こさないようにだが ・・・ 。

過去の風景をフィルムに焼き付けた状態で記憶から引き出しておく。

そして、今見えている風景も同じカットのフィルムに焼き付けて切り抜く。

2つの風景のフィルムを貼り合わせてみる。

道の右側、山のふもとにある家々は昔と同じように思える。

道の左側、田んぼと畑もそう大きくは変わっていないだろう。

視野に入る山や川の景色も変わっているようには見えない。

何が違うのか? どう違うのか? ・・・ よくわからない。

よくわからないが、やはり、何かが違う。

夜の帳が下りようとしている。もう少し待ってほしい。

この風景を脳裏に焼き付けておきたい。未来のために ・・・ 。

もうすぐ峠。

やたらと道が暗い。

夜7時は過ぎているが、8時にはまだ時間があるのに ・・・

それにしても、やたらと道が暗い。

峠付近は目ぼしい明かりが無いので当然ではあるが ・・・

どうでもいいが、やたらと道が暗い。

何故だろう?

わかった!

やっとわかった!

対向車だ ・・・ 対向車の明かりを見ていない。

「R29」 1時間以上走っているが、何台の対向車があっただろうか?

大袈裟な話ではなく、ほとんど対向していない。山陽地方へ営業に行っていた

帰りの社用車と地元の軽トラ数台と行き交ったくらいではないだろうか ・・・ 。

→ → → → → → → → → → ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←

明らかに峠を越えるクルマが減ったってことやん。

目的地が決まったら、早う着く方法を選択するねん ・・・ 皆、そうらしい。

多少の費用は厭わんし結果が全てやん。って考えかた ・・・ 皆、そうらしい。

昔、皆が世話になったこの道

昔、皆が世話になったこの道はどうなるんやろぅ ・・・

“冷たいなぁ~” とは言わへんけど、

労をねぎらってやっても罰は当たらへんと思うよ。

偶に通ってやっても罰は当たらへんと思うよ。

黙って使うのはやめとこうや!

黙って捨てるのもやめなあかんで!

人も道も同じはずやから ・・・

やっかいな道である

R9 西から東へ向かうと 「海」 が気になる

やっかいな道である

R9 東から西へ向かうと 「山」 が気になる

何とも、やっかいな道である

赤碕の手前で給油。ガソリンスタンドから大山(だいせん)の一部が見えています。

大山は西日本一高いということと、山の西南方向から見える稜線が、富士山を

箒(ほうき)で優しく掃いたような姿なので、“伯耆(ほうき)富士” とも呼ばれている

という話を聞いたことがあるのですが、この日はあいにくの曇り空。弓ヶ浜や

岸本町・溝口町(現在は合併して 「伯耆町」 )辺りからの絶景は見えません。

その稜線の絶景はなかったのですが、せっかくなので1枚だけシャッターを ・・・

何と平凡な写真なのか。今回、時間の都合で大山には上がりませんでしたが、

大山寺の参道から下界を見渡せば、“山河襟帯” の風景が広がります。

( 私は22歳の頃、その景色を見て人生観が 180°変わりました )

ポート赤碕を出発して数分でお隣の道の駅に到着 ・・・ 「道の駅 大栄」 です。昔、

何度もこの道の駅にはお世話になりました。約27年前になるでしょうか、飲食業界

に入って間もない頃、最初に出会った料理人であるM元チーフの奥さん(正式には

元奥さんでしたが・・・)が、この大栄町(現在は北条町と合併して「北栄町」)の出身

でやはり業界の方でした。その奥さんの紹介で、「羽合(はわい)町」 で新規開店の

飲食店(喫茶レストラン)にM元チーフが呼ばれて行ったのですが、直ぐに私に連絡

がありオープニングスタッフとして参加した経緯があります。その時、この大栄町や

北条町に露地野菜を買い出しに来ていました。

( そう言えば、奥さんの家までチーフの送り迎えもしていましたねぇ )

※ 今は 「羽合町」 も合併(羽合町・泊村・東郷町)して 「湯梨浜町」 だそうです。

北栄町の “町おこし” の顔としても頻繁に登場している 「コナン」 ですが、実は、

「名探偵コナン」 の原作者である青山剛昌氏が大栄町の出身であるということで、

「青山剛昌ふるさと館」 という記念館が 「道の駅 大栄」 の裏手にできたようです。

このふるさと館から北栄町役場・JR由良駅に続く道には 「コナン通り」 という名前

が付いています。但し、その道沿いにはコナンや工藤新一の銅像がいくらかある

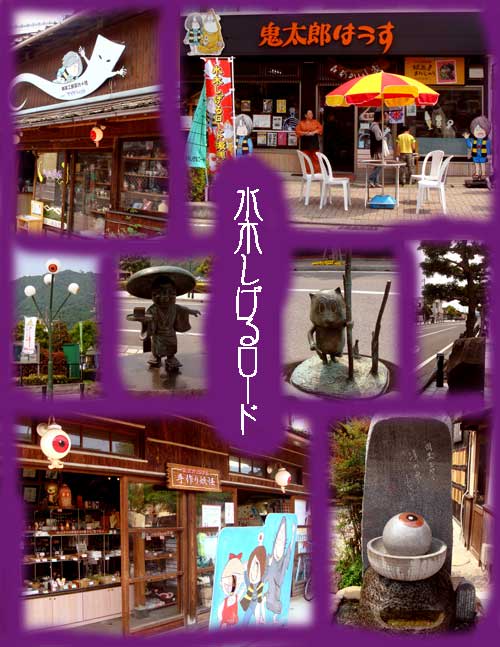

程度なので、境港の 「水木しげるロード」 のように “町ぐるみ” と比較されると

少々見劣りしてしまいますが ・・・ 。 ← 北栄町商工会HP画像より

← 北栄町商工会HP画像より

この町(北栄町)の商工会HPには、『 コナンと風車のまち 』 という文字が大きく

貼られています。そのもう一つのランドマークとも言うべきものが 「風車」 です。

写真を撮り忘れましたので商工会のHPの写真を貼り付けさせて頂きますが、

山上にある所が多いものですが、この北栄町の白い風車は R9 の海側の道沿い

に、9基がそのカーブに沿うように一列に聳え立ち、ゆっくりと羽を回しています。

実に壮大で爽やかな風を感じる風景ですよ。

「風力発電に取り組む意義」 として

●エネルギーの地産地消、 環境負荷のないエネルギーの推進

●民間、他自治体のモデルケース

●環境問題の普及啓発のシンボル

●町の特色創出、地域振興

●町独自財源の充実

●二酸化炭素の削減

を掲げていて素晴らしいと思います。ですが、どうしても私は個人的に収支が

どうなっているのかが気になってしまいます。( 私が心配しても仕方ないですが ・・・ )

確かに、窓口として 「コナン」 と 「風車」 で町のインパクトアピールは十分です。

しかし、それは看板でしかありません。肝心の町の存在価値というか、町の大きな

経済プラスには成り得ていないのではないかという心配です。

例えば、

隣の 「湯梨浜町」 の旧泊村は小さな漁村で、旧羽合町と旧東郷町は、東郷湖の

周りに温泉街を形成しています。北栄町でコナンと風車を見て、湯梨浜町の

東郷湖辺りの温泉に宿泊 ・・・ という流れになりかねません。さて、コナンと風車

はどちらの町の経済効果にプラスでしょうか?

相互作用となっていれば良いのですが ・・・

私の個人的な印象としては、旧大栄町と旧北条町は農業(畑)が中心の町だったと

思います。「道の駅 大栄」 の野菜の直売コーナーでは、今の時代ならPL法等で

当たり前ですが、たぶん、20年以上前から作物一つ一つに誰が作ったか分かる

ように生産者の名前が入っていました。地味ですが、そうした部分をもっと引き出す

ようなアピールを展開すべきですし、「大栄西瓜」 「砂丘長芋」 「北条ワイン」 など

実績のある特産品はもちろんですが、新たに町の売りとなるような農作物の模索も

必要ではないでしょうか。この町にしかできないことに取り組んでほしいものです。

今回、私の行動テーマに

「町おこし」 を通して見えてくる町の本当の姿を見てみたいということがありました。

「町おこし」 をキャラクターに託したり、“風が吹けばそのうち ・・・” といった依存的

な発想では長続きはしない気がします。

( あくまでも個人的な感想と意見ですが ・・・ )

私自身、偉そうなことを言えるような立場の人間ではありませんが、この R9 を

走ってきて、昔との一番の変化は、“町が動かざるを得なくなっている” という事情

が迫っているのだと感じます。町の合併も自治体の懐事情でしょうし、高速道路の

整備で交通・流通が活性化する反面、自分の自治体にプラスになるかどうか

不透明な部分が焦りを生み、進まないことで行き詰まり感や閉塞感を生んでいる

ように感じます。

境港の 「水木しげるロード」 しかり、この北栄町の 「コナンと風車」 しかり、

他の自治体の 「町おこし」 の成功モデルになれる可能性もありますが、失敗の

モデルになる可能性も孕んでいます。たぶんですが、“絶対” はないと思います。

あるとすれば、町の住人が “持続・継続できる 「町おこし」” を選択することが

最善の方法となる可能性が高いということではないでしょうか。

おっと、ヤバイです。そろそろ日が傾いてきました。

早く 「R29」 に入りらなければ、真っ暗な中での戸倉峠越えになってしまいます。

そろそろ妖怪たちと境水道ともお別れです。

「R431」 を南下。弓ヶ浜の弓の中心付近でしょうか ・・・

「境港さかなセンター」 と 「夢みなとタワー」 の看板が私を誘ってきます。

私の迷いに反して、クルマ(RUMIちゃん)は何の躊躇いもなく左折します。

時刻は14時半です。

小腹が減ってきました。ちょっとだけ海の幸を ・・・

とりあえず、さかなセンターを覗きます。

こんなことを言っては何ですが、境港で何度もこういった観光客が立ち寄れる

海産物の販売施設を昔から訪れていますが、全体的に新鮮なものは高いですし、

旬を外れて痩せたものやどう見ても境港で揚がったものでない海産物までもが

並べられている施設があったりします。

( もちろん、良心的でいい店もあり、嘘があるわけではないのですが ・・・)

観光客相手の商売を長くやっていると、わかっていない(わかろうとしない)お客さん

も団体でやって来るものです。地の新鮮な海産物の良さを一生懸命に表現しても、

そういうお客さんほど、知ったような風で ”これとこれをもらっとこうか” てな感じで

上からものを言うものです。挙句の果てに、“こんなに小さいのに高いよ、もっと

安くしてよ!” と見た目だけで、商売人相手に商売人気どりです。まあ、私たちの

飲食店業界でもよくあることですが ・・・ 。 ( 気持はわかります )

とは言っても、

境港の海産物は重要な地場産業で、「町おこし」 の一つにも成り得るはずです。

大阪あたりでは “境港の海産物は高い” という風潮で評判はよくありません。

事実、センターの横の海の見える食堂で 「海鮮丼」(1,400円?) を食べましたが、

乗っているネタは都会の居酒屋でも出てこないようなお粗末な生モノばかりです。

CP以前の問題です。これでは、いくら魚を知らない観光客といえども二度とここへは

来ないでしょうね。まあ、都会へ流すものは高く捌けば良いと思いますが、せめて、

現地では新鮮な自慢の魚たちを良心的な価格で販売・提供してほしいものです。

「R9」 に入って西へ走ること約30分、ここは東伯郡琴浦町にある 「赤碕港」 です。

漁船と工事関係の船が一緒に係留されていて開放的な港です。山陰の港の中でも

私好みの港です。ここへ来ると、なぜかホッとします。ここだけは素通りできない

とっておきの場所なのです。約10分、クルマからボ~ッと港を眺めていました。

( 癒されまするぅ~! )

その赤碕港のすぐ上にある 「道の駅 ポート赤碕」 の海産物販売スペースに

並んでいた魚たちです。いくらか旬を外れたものもありましたが、それでも境港に

比べれば、新鮮さがあり値段も格段に良心的です。お客さんもよく知っていて、

境港のセンターはガラガラでしたが、ここは活気がありました。裏口(港の方)を

通って次から次へ運び込まれる魚たちに、その場で値札を付けているお兄さんの

額に汗が ・・・ 観光客や買い物客は、現場にこの雰囲気を求めているのですよね。

海産(水産)を 「町おこし」 と呼ぶのは行き過ぎかもしれませんが、他県からの

観光客の誘引や関連企業の誘致などにおいても、やはり、どれだけその認知を

作り、良い評判を増やすかではないでしょうか。そういう意味からすれば、“自然の

恩恵” をそのまま産業にしているということに、もう一度、目を向け感謝すべきです。

“自然の恩恵” は独り占め(自分だけ儲けようと)せず、地場に来られた多くの人々

にも還元すべきではないでしょうか。地方にはそうした大らかさがほしいものです。

地方の行く末を勝手に空想しているうちに時間が刻々と過ぎています。

今日、もう1ヶ所行っておきたい 「町おこし」 の場所が ・・・ 先を急ぎましょう!

飲食店向け総合展示会 「 食王’(ショッキング)08 」 に行ってきました。

● ホテル阪急インターナショナル 4F 紫苑の間

■ 日本酒 (28)

■ 焼酎・泡盛 (33)

■ 梅酒 (2)

■ 総合酒類 (5)

■ ワイン・洋酒 (24)

■ 飲料 (20)

■ 食材・調味料 (14)

■ 食材・加工食品 (20)

■ 飲食店支援ツール (16)

■ RTD/ビール (7)

※ ( )内は 出店ブース数(社数)

もう何度も行われている業界の展示会ですが、私自身、久しぶりに参加してみて

感じたのは、業者からの提案も含め、業界各社が提案(出品)しているものと末端

の消費者が求めているものに少しズレ(時間差)があるような気がします。

その狭間で今後の飲食店はどう対応すべきか ・・・ という感覚に苛まれました。

( もちろん、全てではありませんので、そう悲観的ではないのですが ・・・ )

飲食業界を取り巻く環境は、昔からの体質かもしれませんが、内外装や設備業者

などにも言えることですが、“店ありき(店というクライアントに対する目線のみ)”

の商売で、一番大事な顧客ニーズや業界を動かすようなトレンドにトライするような

商品・商材の提案(特にソフトのアイデア)が他業界と比較すると少ないと感じます。

( 実質的な買い付けの場でないだけにもっとやれることが ・・・ )

確かに業者は裏方的な位置での事業であり、各社、商売(ビジネス)ですから、

“売れる商品” を提案しなければならないのは事実です。ただ、大手の業者さんの

ブースには、CMで何度も見ている商品がメイン商材、またスーパーなどに普通に

ある商品が当り前のように列を成しています。もうそれは提案や紹介ではなく、

NBブランドの宣伝・広告でしかありません。何度も繰り返し見せる(目につくように

する)ことで一般消費者の購買意欲の高揚にはつながるのかもしれませんが、この

展示会は “飲食店様のために~” が趣旨だったと思います。

( 業者の力関係の誇示や利害関係の開催はお互い金と時間の無駄では ・・・ )

こうした展示会は何のために(最終は誰のために)行われているのか、という

根本的な趣旨にそろそろ目を向けなければ、飲食業界の将来は暗いような気が

します。そして、それに気付いた飲食店関係者は、こうした展示会に出向かなくなる

のではないかという危惧を抱きます。祭りや感謝祭ではない、主催・業者・飲食店、

それぞれに意義のある展示会が求められているのではないでしょうか。

( 最終、顧客満足や感動につながるような提案を求めたい ・・・ )

今回、

この展示会を主催されている 「FOR-RESTホールディングス㈱」 のスタッフの方々

の目線(姿勢よく言葉もハッキリ)や対応(案内や誘導の動き)は素晴らしかったと

感じました。そして、直接の商材ではないはずの 「飲食店支援ツール」 のブースを

広めに取って提供していたことは “飲食店様のために~” が感じられました。

すきっ腹で到着、そのまま会場に入って、日本酒・焼酎・梅酒を次々試飲 ・・・

1時間もしないうちに酔いが回ってきました。ワインブースを素通り?して

POSレジあたりの業者に絡みつつ、ほとんど水着状態でキャンペーンしている

ビールブースのお姉様方と別れを惜しみつつ会場を後にしました。

酒(清酒・焼酎・泡盛)を飲んだせいか、

無性~に旨い焼鳥が食べたくなり、煙にむせぶ福島へ ・・・ 。

米子の 「梟(ふくろう)」 を出てすぐに岡山(農場&醸造所)に向かうつもりだった

のですが、もうお昼を過ぎていて岡山着が夕方になってしまう時間に ・・・ 姫路の

知人との予定もズレ込みそうなので、それぞれ一日ずつ予定を延ばします。

後輩(いとーちゃん)が時間つぶしに午後付き合ってくれると言ってくれたのですが、

週に一度のせっかくの休みを潰させるのも ・・・ それと、私はひとりで動く方が好き

なので ・・・ 。今回、観光に来ている訳ではないので、見たり、感じたり、得たり、

ということにできるだけ集中したかったのです。( 申し訳ない、気遣いありがとう! )

今回、クルマで動いている分、クルマから見える風景もポイントです。特に、昔の

記憶と何が違っているのか( どこがどう変化している ・・・ それはなぜ? )を感じ

ながら走りたいということです。「R9」 「R29」 「R431」 この3本の国道だけは

走っておきたいと思っていました。

前日、「R9」 を東から西へ走ってきました。今日は、まず米子から境港に続く

「R431(外浜産業道路)」 を南から北へ走ります。そしてUターンして 「R9」 に

入り直して鳥取へ向かい、「R29」 戸倉峠を抜け姫路まで行くルートに変更です。

さて、「R431」。 目的地という訳ではないのですが、境港の “町おこし” にも

なっている 「水木しげるロード」 へ寄ってみます。( 意外と興味津津です! )

日曜日のお昼過ぎ、北行きの産業道路はそこそこ交通量があります。もちろん、

観光客も含め、地元の方々の買い物もあるでしょうから当然でしょうが ・・・ 。

ただ、気になったのは、昔、営業していた飲食店や遊戯施設がいくらか閉店(閉鎖)

していたことです。そして、朽ちた(そのまま放置している)物件の真横に新たな

飲食店や遊戯施設ができており、観光客を誘引するような大きな看板がすぐ横の

それこそ朽ちた看板を気にせず踊っているのです。少し違和感があります。

( “次はこの店も ・・・” と私には見えるのですが ・・・ )

何か不自然というか、妙に凸凹しているというか ・・・

あれこれと妄想しているうちに境水道大橋が近くに見えてきました。

境水道の南縁の道を左へ折れます。

岩壁の際にクルマを駐車します。( たぶん、港湾関係者の駐車スペース )

日通さんの 「妖怪壁画倉庫(上写真)」 が目に飛び込んできます。デジカメだけ

持って倉庫の右側の道(カランコロン通り)を南へ向かいます。次の交差点の

右角に 「河童の泉(下写真)」 という休憩スペース(小公園)があります。どうやら、

この左右の通りが 「水木しげるロード(全長約800m)」 のようです。カップルや

家族連れの観光客がそこそこ徘徊?しています。

( 当然、オッサンひとりでウロウロしているのは私だけです! )

「河童の泉」 の写真を1枚カメラに収めました。“よ・よぉ・妖怪が写っています!”

当たり前です。皆、妖怪ですから ・・・ ??? ただ、残念なことに、この泉の全体像を

カメラに収めるためには、このアングルが一番良いのですが、このアングルだと

左後ろに綺麗なガラス張りの建物が写ってしまいます。ちょっと醒めますね!

ということで、建物を消してみました。

( まあ、日中の写真なのであまり意味はなかったようですが ・・・ )

おみやげ物屋さんにあった 「妖怪ガイドブック」 です。( 1冊100円 )

30㌻ほどの小冊子になっていて、水木しげるロードの平面地図(通りの名表記)や

各妖怪のオブジェ設置位置(番号表記)などがメインですが、施設や店舗の前に

設置されている妖怪オブジェもそれぞれ写真入りで紹介されています。

例えば、「ねずみ男(寝そべり)」 と 「こなき爺」 なら

という感じです。それぞれの妖怪の特徴や説明があり、“世渡り上手になる” や

“元気なおじいちゃんになれる” などの 【効能】 も付いています。

また、「スタンプラリー」 も付いています。カップル・家族でガイドブック片手に、

大人は自分が欲しい 【効能】 の妖怪オブジェを触りつつ、子供に 「スタンプラリー」

をさせて、そこそこ楽しめるパターンです。自治体や観光地のガイドブックに

一石を投じるものかもしれません。

( うちの嫁さん曰く、1冊100円なら値打ちがあるようです。

“なんで、もう2冊ほど買ってこうへんかったん?” ・・・ って、知らんやん! )

もちろん、水木しげるさんの 「妖怪」 や 「ゲゲゲの鬼太郎」 などのアニメキャラが

大きな要素になっていることは間違いありません。しかし、市(境港市)や観光協会

がキャラクターに頼るだけでなく、運営の主体となって 「町おこし」 に取り組んでいる

のであれば、必ず相乗効果をもたらすのではないでしょうか。

昔、“山陰の水産業の町(市)” というイメージしかなかった境港でしたが、

少し、違う視点で足を運ぶこと(動機付け)ができるようになったことは事実です。

私は 「町おこし」 という響きは好きではありませんが、地方や地域が活性化して

自立することは良いことだと思っています。そういう意味では、上辺の言葉だけで

「町おこし」 を叫んでいる他の地方自治体(大阪なども含む)もどれだけクリーン

ヒットを飛ばせるか見ていかなくてはなりませんよね。

楽しい気分にはなりましたが、

さすがに、オッサンひとりで通りを何度も往復するのは限界があります。

クルマに戻って、また米子方面へ向かいます。

途中で、自衛隊の式典?の案内があちこちに告知掲示されています。そして、

「境港さかなセンター」 や 「夢みなとタワー」 へ誘導するボードが ・・・

また、少し寄り道をしなければなりません ・・・ 。

岡山でのもう一つの目的地 「吉備土手下麦酒醸造所」 です。

地場でポリシーを持ってモノづくりをしている人やオリジナリティーのある商売を

創り出している人々に出会いたい。また、そうした環境や町にふれてみたい ・・・

という思いでピックアップした中にこの地ビール(発泡酒)の醸造所もありました。

( 何か裏付けがあった訳ではありません すべて私の直感です )

偶然ですが、そのあと見つけた 「ルーラルカプリ農場」 さんのHPでこの醸造所が

リンクされており、迷わず訪問を決めました。「ルーラルカプリ農場」 さんは場所が

分りづらく少し迷いましたが、この 「吉備土手下麦酒醸造所」 さんは、カーナビで

ほとんど迷わずに到着しました。ただ、建物を見て少し “引き(退き)” ました。

( 土手の上から見ると、“なんじゃこりゃ~???” という感じでした )

どう理解すればよいのか ・・・ PCでもう一度、HPを見直しました。確かに、

「普段呑み場」 というビールが飲めるスペースが併設してあると載っていました。

名前の 「土手下」 は、本当に “土手の下” にあるから ・・・ たぶん ・・・ きっと。

( どんな人がやっているのか少々不安に ・・・ )

建物に近づき声を掛けようかと思った時、店(家)の前に止まっていた1台の

クルマ(1BOXのベンツ)の中に人が居る気配。( お店の人か? )

上品な年配の女性とその娘さんとお孫さんのようです。( ビールを買いに? )

私は土手に止めてあったクルマに戻り、少し様子を見ます。すると、3人は店の

中に入って声を掛けているようです。

( 1F も 2F も壁がなくイケイケなので土手の上からその様子は丸見えです )

前掛けをした長髪の若いスタッフ( 経営者?いや違う ・・・ )が出てきました。

何か会話をしたあと、3人は2F へと上がって行きます。私は土手の上から2Fに

いるその男性スタッフに “あのぉ~、ビール買えますか?” と声を掛けてみました。

彼はこちらを見て(たぶん不思議そうに)、“ハイ、大丈夫ですよ!” と答えました。

店に入っていきます。階段から2Fを覗くと彼が “どうぞ!” と言うので、私も2Fへ

上がってみました。大きなテーブルがあり、先程の3人さんが腰を下ろしています。

そして、そのテーブル上には自前のお弁当が ・・・ ( 意味が ・・・ 意味が ・・・ )

聞いた訳ではありませんが、

持ち込みOKで、欲しいものがあればオーダー ・・・ というパターンなのでしょうか。

ビールを1杯注文されていました。そして、料理?も数品 ・・・ ( 益々わからん! )

彼が ( “何がご入り用ですか?” と ) 尋ねたそうな顔で私を見ていましたので、

“ビールは何が持って帰れますか?” とこちらから聞いてみました。○○ と ○○ と

○○ と説明してくれました。4種12本ほど注文しました。少し話を聞きたかった

のですが、先ほどのお客さん(3人さん)が私の存在を気にしているようでしたので、

結局、ビールだけ買って出ました。( 責任者の方と話たかったのですが ・・・ )

初めての来店で、あれこれ、根掘り 葉掘り 聞かれるのはどうだろうか ・・・

自分自身が現場で働いている立場なら ・・・ 客観的に想像してみたら、やはり

少し無理があるような気がします。何度か来店してこそ色々な話もできるでしょうし、

ましてや、根本や本音を聞くためにはやはり時間が必要ですよね。

目に見えるものは一応焼きつけておきます。写真の最上部は3Fで10名ほどが

上がれるロフトになっているようで眺めが良さそうです。2Fは酔ったら超危険な

イケイケのデッキテーブルと奥に厨房のある部屋で窓に向かうカウンターで6席

ありました。1Fは “囲炉裏端” に席を設けているようです。そして簡易の席も作る

ようですが、お邪魔したのが昼間でしたので、イマイチ、夜の営業シチュエーション

が見えてきません。 ( 残念!・・・ やっぱ、夜の状態を見てみたいものです !! )

一番驚いたのは、建物が土手下にある普通の民家風だということです。そして、

すぐ横は普通に人が住んでいる民家が密集しています。ビールの醸造・販売くらい

なら理解はできますが、夜のBBQ的な営業は、そこそこ近所迷惑では ??? と、

勝手な心配をしてしまうほどのロケーションです。そういう視点からも、今回、一人

でしたので断念しましたが、是非、夜の 「普段呑み場」 体験してみたいものです。

● イングランドペールエール 「 御崎(おんざき) 」

● 苦味のエール 「 縁(えにし) 」

● ヴァイツェン 「 小麦の麦酒 」

● ストロング 「 天計(あまばかり) 」

ビールの味は、予想以上に “オリジナルテイスト” です。

勘違いがあると困りますが、私の個人的な印象としては、ビールというより

地酒(生酒)やワイン(フルーティーor熟成した葡萄酒)の要素を持った発泡酒です。

好き嫌いはあると思います。喉越しの良いいわゆる日本のNBビールが好きな方

にはウケないかもしれません。( 私はそこそこ好きな味でハマりそうです! )

■ 吉備土手下麦酒醸造所

■ 岡山市北方 4-2-18

■ 086-235-5712

■ 12:00-21:30

■

ルーラルカプリ農場の 「やぎミルク製品」 です。

(ネットでオーダーできるのに)わざわざ持って帰るのも ・・・ と思いつつも、

一応、“行って来た” 証明として ・・・ 。( 家庭に問題がある訳ではございません )

元々、実家が乳製品を食べたり飲んだりする食習慣が皆無でしたので、私も

基本的に乳製品は苦手だったのですが、歳とともに体質の変化もあり、また

仕事柄、ワインを飲む機会が増え、それに伴いチーズを口にする回数も増し、

そこそこ食べることができるようになりました。ヨーグルトに関しては、毎朝、必ず

摂るようにしています。ただ、牛乳をそのまま飲むことにはまだ抵抗があるようです。

「山羊(やぎ)」 のミルクのイメージとしては、牛さんよりクセがあって飲みにくい

のではないか、でしたが、それは 「肉」 の一般的なイメージをそのままミルクにも

持っていたようです。いわゆる、“食わず嫌い(飲まず嫌い)” というやつで、しかも、

他人の評価を鵜呑みにするという、頭でモノを考えるタイプに多い勘違いです。

■ 山羊乳ヨーグルトドリンク

■ 山羊乳とほんまもんタマゴの焼きプリン

■ 山羊乳のチーズ フロマージュブラン

すべての製品が “あっさり” しています。言葉として語弊があるかもしれませんが、

“拍子抜けするほど軽くてアッサリ!” です。

ヨーグルトドリンクはサッパリしています。酸味がキツイわけではありませんが、

私は “酸味が多い” という表現をしておきたいと思います。

焼きプリンは、ミルクがアッサリしている為、天然素材(放し飼い有精卵)の卵の

濃厚な味が少し勝ってますが、それでも全体的にはまろやかに感じます。

チーズは “真っ白な味” です! ・・・ ?

私もそうですが、濃い牛乳が苦手な人には、この農場の乳製品はおすすめです。

① チーズ(フロマージュブラン)は、帰ったその日に、とりあえずパンにつけて

一口食べたのですが、あっさりし過ぎて美味しく感じないため冷蔵庫へ

② 栃木から大阪に来ていた後輩から貰った国産の赤ワインを飲んだのですが、

いまいち薄っぺらい味に感じてしまい約半分残してセラーへ

③ 昨夜、クラコットに塗りつけた山羊乳のチーズを食べながら、残っていた

国産赤ワインを口に流し込むと ・・・ 何と、マリアージュ!です。バッチシ!です。

これやから、ワインとチーズは面白い。

栃木の太めの料理人さん、

このワイン、アッサリめの山羊乳のチーズがおすすめですよ!

岡山にある山羊(ヤギ)の農場へ行ってきました。

● RURAL CAPRINE FARM ( ルーラルカプリ農場 ) ●

岡山で、なぜ 「山羊(やぎ)」 なのか ・・・ ?

まあ、なぜ 牛? 豚? 鶏? と同じ質問もできる訳ですが、

たまたま開いたネットのサイトが、どうも気になって ・・・

( 結局、この農場のHP内に説明はあったのですが ・・・ )

台風の影響?で今にも泣き出しそうな空模様の月曜日にお邪魔しました。

どうやら、外からの来場者は私ひとりのようです。[P] という案内のある

駐車スペースにクルマ(RUMIちゃん?)を勝手に止めます。

辺りを見渡しても人の気配がありません。

少し、立ち止まって農場の人を待ちます。しかし、やはり人の気配がありません。

定休日 ??? そんな訳がありません!農場の仕事に完全休養など無いはず ・・・ 。

山間の静かな農場には子山羊たちの “メェ~” という鳴き声だけが響きます。

仕方なく、人が居そうな建物の方へと進みます。 “あのぉ、すみませ~ん!”

と大きな声で呼んでみましたが、そこでも応答がありません。

インディゴブルーの壁面が爽やかな印象の建物に入ります。

山羊のミルクで作った自家製のプリンやヨーグルト、チーズなどが収められた

冷蔵ショーケースが正面に見えます。左手には農場の製品説明のパンフやネットで

リンクされている他業種の方々のお店の案内リーフレットなどが展示されています。

右手はオフィスになっているようです。どこもかしこもすべて開けっ放しです。

( やっぱ、田舎やねぇ! ・・・ “何にしましょ?” というおばちゃんもおらんし! )

これ以上、勝手に中に居ると “怪しい人” になりますので、一度外へ出ます。

すると、駐車スペース辺りに人影が見え、私に気づいた様子です。キャップを

被った大っきな男性です。よく見ると、黒人系?ヒスパニック系?アジア系?

とにかく、外国人のようです。30歳代だと思いますが、まじめで優しそうな顔立ち

の男前です。さて、どう説明すれば ・・・ 戸惑いました。が、何と彼は日本語が

ペラペラでした。そこいらのお偉い日本人より正しい言葉づかいで人の顔を

見ながら話せます。

結局、彼の名前と祖国は聞けなかったのですが、8年ほど前に来日して

日本女性(岡山の人)と結婚して、この農場で働いているとのことでした。時間が

あれば、何の目的で日本に来て、どこで奥さんと知り合って、今、なぜこの農場で

働いているのか、将来は ・・・ などなど聞いてみたかったのですが ・・・

まあ、これこそ、日本人的でオモシロくない発想ですよね。

私 : “ 少し農場内をウロウロしてもいいですか? ”

彼 : “ ああ、いいですよ。ゆっくりしてください。 ”

私 : “ (農場やヤギの)写真、撮ってもいいですか? ”

彼 : “ もちろん、いいですよ! ”

私 : “ 帰りにプリンやチーズ買って帰りたいので、その時は ・・・ ”

彼 : “ ハイ、わかりました。(声を掛けてください) ”

少し写真を撮りながら15分ほどウロウロしたでしょうか。しかし、ひとりなので

そう間が持ちません。農場内もそう広くはありません。ヤギも数種類がそれぞれ

ケージに分けられて飼育されていますが、そう大きな動物ではありませんし、

どちらかというと寄り添っていますので、牛や豚ほど場所が必要ないようです。

豚が1頭いました。「リンゴ」 と札がついていましたのでペットだと思います。

元々乳牛の農場だったようですが、2頭しかいません(見えません)でした。

休日には親子連れで遊びにくる方も多いようです。(日曜日は多かったようです)

それから、地域の学校(児童)の社会見学などにも利用されているということです。

今回、この農場に足を運んだ目的は、ネットでも紹介され販売している手作りの

山羊(ヤギ)の乳製品にも興味はあったのです(実際、買って帰りました)が、

それ以上に、新たな道を模索した結果、自社ブランドを 牛→山羊 に大きく

方向転換して勝負に出た経緯や苦労を少しでも感じれればという思いと、地域や

ブレーンをネットワークしようとしているパワーを感じましたので、そのパワーも

実際に現地で感じてみたかった、ということです。

またまた、社長さんは不在でお話することはできませんでしたが、

私なりには多少感じれたこともありましたので、行って良かったと思っています。

すべてビジネスの手前の話です。ビジネスになってしまうと見えなくなるものが

増えてきます。その手前を大事にしている方々と時間が許す限り出会いたい。

少しゆるい話に聞こえるかもしれませんが ・・・ 。

■ ルーラルカプリ農場

■ 岡山市草ヶ部 1346番地-1

■ 086-297-5864

■ http://www.yagimilk.com/

● スフレカフェ 『 梟(ふくろう) 』 というお店です。

今、鳥取の米子で話題になっている ”スフレのお店” です。

後輩夫婦が独立して繁盛させている “味のあるお店” です。

普通に考えれば、後輩のお店への陣中見舞いの旅だったかもしれませんが、

今回はちょっと違います。私自身の今後の仕事に対するポイント(方向性)を絞り

込むためというか、もう一度、ブレない考え方で仕事にのめり込みたくなり、昔、

先輩として無理や無茶を言って追い込んだ後輩たちから逆に少し刺激をもらう

ために米子へ向かいました。

もう15年以上前になるでしょうか、私がまだ店長をしている時のこと ・・・

会社へ事務(雑用)処理に向かうと、上司だった前部長から呼び止められました。

“ちょっと変わった素人(未経験者)さんが面接に来てるけど ・・・ 話してみる?”

サラリーマンを辞めアメリカを放浪?して帰国したばかりの米子出身の男でした。

彼は初めて会ったとは思えないほどフレンドリーな間合いで柔らかく目線を合わせ

語り始めました。アメリカへ行った経緯やなぜ今日ここに居るのかといった流れを。

“経験は無いが店舗(居酒屋)で働いてみたい。いや、働くことにしようを思う ・・・ ”

といった内容をまるでオムニバス映画のような展開で繰り広げた。私は思った。

“おもろい男やなぁ~。いや、もっとおもろいことが起こるかも ・・・ ” 即、採用。

当時、日々忙しくなっているお店でした。たぶん、経験者でもそこそこ音をあげて

しまうような厳しい環境だったと思いますが、彼は何とか与えられた仕事をクリア

しながら業界の雰囲気をどんどん吸収していました。そして、口うるさい店長の私に

対しても、納得できれば先頭に立って “やってみましょう!” と男気で音頭をとり、

逆に納得できなければ、立場など一切気にせず疑問・質問をぶつけて食い下がって

くるような無垢な男でした。

その頃、私はアルバイトスタッフを愛称で呼ぶことが多かった(好きでした)。

店内にはアニメキャラクターが沢山 ・・・ ???( アラレ・ムーミン・バカボン・・・ )

社員もほぼ同様で、苗字の一部を取っての “ちゃん付け” も多かったはずです。

( ○野ちゃん・○もっちゃん・よっちゃん・大ちゃん・まっちゃん・うめちゃん・・・ )

彼は 「いとーちゃん」 でした。いとーちゃんが入社してどれほど経った頃でしょうか、

彼女(いとーちゃんの奥さん)が入ってきたのは ・・・ ( その職場で出会い結婚 )

彼女は黒のリクルートスーツで面接にやって来ました。キチッとまとめ上げた髪が

何とも印象的で、現場(居酒屋)とは少し距離(勘違い)があるのではないかという

不安が私の脳裏をよぎり、即採用は躊躇した記憶が ・・・ 。しかし、彼女と話して

いるとある一つの性格が見えてきました。“そこそこ沖縄の頑固もん” で、またまた

”おもろそう!” です。私の理想の店舗像は、「個性豊かなスタッフが一つの接点で

集まり、それぞれの個性で勝負して近隣他店を圧倒する」 でした。大昔のアニメ

「サイボーグ009」 や 「アパッチ野球軍」 の世界です。( これは真剣な話です!)

彼女を面接して数分後、もう私の中で彼女は既に必要な店舗スタッフでした。

私は彼女を 「ゆかちゃん」 と呼びました。( 今でもそう呼んでいますが ・・・ )

社員の愛称は苗字からの変換が基本でしたが、ゆかちゃん(“ゆか”は本名では

ありません)のファーストネームが呼びにくかったので下の名前の一部を取って

呼んでいました。ちなみに、いとーちゃんは彼女を 「○○○さん」 と下の本名を

“さん付け” で、ちょっと茶化すように呼んでいた記憶が ・・・ 。

( やっぱ、もうこの時点で怪しかった!のか ・・・ )

ただ私は、二人が結ばれて、しかも、米子にゆかちゃんを連れて帰ってしまうとは

夢にも思いませんでした。ふたりの性格は全く違いましたが、“酒好き” が共通点で

結ばれたのかもしれません。( 毎晩、泡盛を呷っていました。あきれるほど ・・・ )

当時、私はいとーちゃんに “ゆかちゃんは置いて行ってよ!” と、

冗談半分、本気半分で言ったものです(笑)。

この 「梟(ふくろう)」 は、開店してもう10年になるのでしょうか ・・・ 。

開店当初の業態は、ふたりが大阪で私と働いていたようなお店(居酒屋)でした。

それを約1年前、 「スフレ」 をメインとした “ランチ&カフェ” に業態変換したのです。

その1年位前には業態変換の相談があったのですが、私自身、「スフレ」 の

知識が乏しく、明確なアドバイスができませんでした。たぶん、この1年、ふたりは

試行錯誤の連続だったと思います。こういった経緯を経て、よりパワーアップした

「梟(ふくろう)」 が地元のお客様に支持されつつあることは、同じ業界人として

何よりも嬉しいことです。

新しいものにトライすることは楽しみもありますが、やはり不安もあります。

ましてや、生活を抱えている世代で自己投資をして開業した者にとっては、

楽しみより不安の方が先に立ちます。それを超える決断はどこからくるのか ・・・

“変えなければジリ貧になるだけ” という目線は当然ですが、“もっとお客様に

来て頂き、楽しんでもらえるお店にしたい!” がやはり決断の基本のようです。

プライベートを含め、生活スタイルの変化も一因です。また、地域社会の動きや

お客様ニーズの変化も大きな判断材料です。そして、いち早くそうしたニオイを

察知する “業界勘”。これが鈍いと後手を踏み、失敗・撤退を余儀なくされます。

( 私自身、この勘が人一倍強い方だったのですが、今は本当に鈍っています )

店内の雰囲気(温度・色・におい等)は業態やメニューによって左右されます。

というより、メインターゲットを中心としたお客様にアピールする業態やメニュー

にフィットする内装・レイアウトにするというのが一般的です。

また、質感(テーブルや椅子の素材、照明や調度品・装飾品のレベル、器等)や

空間(テーブルや椅子の大きさ、通路幅、天井高など)は店の客単価等を意識

させます。また、玄関アプローチ、トイレの設えなどは、店(店主)のこだわりを

反映させます。

「梟(ふくろう)」 は、古い平屋の民家をそのまま活かしたような外装と

木のぬくもりを感じさせる内装のバランスが良い。オーナーのいとーちゃんと

ゆかちゃんのナチュラルな部分が素直に表現されている空気感が素敵であり、

米子というベースにアクセントとして沖縄や関西のテイストが少し散りばめられて

いるところも楽しい気分です。また、夜の営業(居酒屋)でも昼の営業(カフェ)でも

違和感がない店舗構成(内装・設備)になっていたことが、今回の業態変換に

踏み切れた大きな要因だったかもしれません。

とは言いつつ、

玄関アプローチとカウンターから見える前厨房に関しては、多少、改装をして

手を入れていました。クルマ1台分くらいの追加投資にはなったようですが、

コスト以上にうまくできたのではないかと私は思います。まあ、求めればキリが

ありません。それが飲食業を取り巻くいい意味でも悪い意味でもツボなのです。

特に内外装に関しては、“いくら掛かるか” ではなく、“いくら掛けるか” なのです。

要は、店側(オーナー)がどこで良しとするかです。もちろん、最終はそのラインに

お客様が集まるかどうかですが ・・・ 。

私の為に、わざわざスフレを焼いてくれています。

オーダーが通ってから、生地を合わせます。ココット内にバターを塗り粉糖を薄く

まぶします。ゆかちゃん曰く、“ベース生地やメレンゲの状態も大事ですが、最後、

スフレがふっくら持ち上がる(膨れ上がる)ためには、このバターと粉糖の塗り加減

がポイントなんですよ!” と教えてくれました。( 本気の職人の目つきでした! )

スフレは11種類

■ バニラ ■ チョコ ■ 抹茶 ■ 黒ゴマ ■ キャラメル ■ ローズヒップ

■ 小豆きなこ ■ ミルクティー ■ コーヒー ■ りんご ■ チーズ

◆ スフレ 500

◆ ミニスフレ 320

◆ Wスフレ 600 (ミニスフレ2種)

“「スフレ」 が焼き上がるまで時間が20~30分掛かりますので、「そば」 でも

どうですか?” ・・・ ということで、「うちな~そば」 を御招ばれしました。

麺はわざわざ沖縄(うるま市)から取り寄せているようです。ゆかちゃんの実家の

お父さんが製麺所(久高そば)まで取りに行って発送してくれているようです。

出汁は豚骨と鰹節でひいているようです。イヤ味のないあっさり味です。

たっぷりの野菜を炒めて長崎ちゃんぽん風です。個人的に沖縄そばは嫌いでは

ありませんが、そう好きでもありません。しかし、このそば(うちな~そば)は相当

イケました。身内の贔屓目でなく、客観的に捉えて “旨かった!” ですよ。

大袈裟ではなく、この味が大阪にあれば必ず食べに行くでしょうね。

“スフレのあとにどうぞ!”

と出してくれたのは、 「うるま茶」 でした。沖縄茶らしく少しクセがあるのですが、

“確かにスフレを食べたあとに飲むのはええかも” と、そのおすすめに納得です。

ちなみに、スフレは 「黒ゴマ」 と 「キャラメル」 を頂きました。思った(想像)より

甘ったるくなく、男の人でも食べられる味です。まあ、私は味よりもふっくらとした

スフレの中央に穴を開けてソースを入れて、もう一度すくい出して食べるという

工程?に興味津々でした。

スフレは桜の花のようです。

ふっくら状態(桜の満開状態)は短い時間で終わります。たぶん、1分持つか

持たないかです。直ぐにしぼんでしまいます。写真を撮っていると、あっという間に

しぼんでしまいました。それだけに営業中は、ランチとセットでオーダーされた

スフレの焼き入れ時間が気になるようです。お客様がランチを食べ終わってから

オーブンに入れると、随分お待ち頂かねばなりません。かと言って、早めに入れて

ランチが終わらなければ、焼きあがったスフレはしぼんでしまい、お客様には提供

できなくなり、もう一度、焼き直しになります。( ゆかちゃん曰く、神経使います! )

今回、「梟(ふくろう)」 を訪問して一番強く感じたのは、

自分たちのために、自分たちの店で、自分たちの周りにいる人たちとどう関わり、

何ができるのかを自分たちの責任のもとで、正面から向き合うべきなのだという

ことのような気がする。

要は、何をするにも責任を問われ、何をしても周りに影響を与える、ということを

忘れてはならないということであろう。日々、都会の厳しい環境で勝負して、地方の

何倍も大変そうに見えるものも、よく見れば、それほど違いはないことに気づくはず。

やはり、本質を見極める力が無ければ、どこで何をやっても、継続して良い結果は

生めないものである。

私自身がそうだったのですが、こうした戒めの文面を読むたびに、“そんなこと、

言われなくても分かってますよ!” と思うものです。そして、そう思っていた人ほど

ハマるものです。ハマってから、“自分は分かってなかった!” と思うのです。

私のように ・・・ 。

一歩抜け出した感のある 「梟(ふくろう)」 のお二方には敬意を払います。

今後の益々の活躍を期待しております。また、二日間お世話になりました。

ありがとうございます。( 御馳走さまでした! )

■ スフレ・カフェ 梟(ふくろう)

■ 鳥取県米子市角盤町 1-13

■ 0859-22-5250

■ 11:30 - 15:00 (ランチタイム)

14:00 - 17:00L.O. (ティータイム)

定休日(日曜日・祝日)

木曜日

栃木へUターンしてお店をやっている後輩 “Kっさん” から

大阪に里帰り?しているので2軒ほど付き合ってほしいと電話が ・・・

金曜日

Kっさん と K女史 と私の 「3Kトリオ」 で、元同僚だった

律儀な “K野ちゃん” の天下茶屋のお店 「素の壱」 へ ・・・

そして、日付が変わる頃

これまた、後輩で職人T田がやっている緑地公園のお店 「武遊田」 へ ・・・

同窓会ではないのですが、

久しぶりに元同僚や後輩に会って話をすると、それぞれの成長と

自分の未成長?さが量れるものです。( 今回は反省しきりです! )

まあ、皆、仕事もプライベートも充実しているように見えましたので

安心して楽しく過ごせました。ただし、今までほとんどなかったのですが、

2軒目(武遊田)の途中で、私は “落ちた(寝ていた)” ようです。

同業者としては絶対にあってはならないことです。( 本当に申し訳ないです! )

土曜日に米子に行くことは決めていたので米子の後輩には連絡済み。朝一

出発予定 ・・・ ただ、さすがに前日(当日?)遅く(早く?)まで飲んでいましたので

朝一では酒が残っていて 「飲酒運転」 になりかねません。少し予定を遅らせて

11時前に家を出ました。しかしそれでも、やはり気分が優れません。数㌔走った

頃には完全に二日酔い状態。水分補給をしなければ脱水症状が起きそうです。

途中、何度も 「道の駅」 にお世話になります。

まずは、和田山から鳥取へ向かう途中(国道9号線)にある

「村岡ファームガーデン」 という道の駅に寄ります。今回の目的の一つに

“地方や地域の 「地産地消」 への取り組みを見てみたい” がありましたので、

ほとんど高速道路は使わずに大阪から米子、米子から山陽方面へ行く途中で

気になる施設やお店があればすべて立ち寄るつもりでクルマを走らせます。

と言いつつ、

最初に道の駅で探したのは、”気分が晴れる飲み物” でしたが ・・・

写真左は、

「梅ゃ~だら(健康梅ドリンク)」 というネーミングの地場商品のようです。

● 但馬 香美 村岡 (よしばあちゃん認定商品)

村岡弁では 「おいしいでしょ?」 が→ 「うまいでしょ?」 → 「うめゃ~だら?」

◆ ほっとしよ

飼っている小鳥を放ったとき

見つめる先がポチと同じだったとき

ショイコが肩を引っ張るとき

なんとなく風を感じたいとき

梅ゃ~だら 飲んでほっとしてください。

◇ 甘さひかえめ、スッキリ、サッパリ

梅のクエン酸は疲労回復や胃腸の殺菌、

ピルピン酸は内臓を活性化。

という方言説明とポエム風の言葉と効能コピーがついています。

個人的には好きなパターンですが、観光バスでトイレ休憩のついでに店内を覘く

田舎のおじぃおばぁには、このセンスある “さりげなさ” は気づかれないでしょうね。

逆に、若者世代には表現センスはウケるかもですが、この3デシの瓶(300ml瓶)が

クルマのカップホルダーに載っている絵はさすがに想像しにくいですよね ・・・ 。

まあ、私がどうやこうや心配することではないのですが、

そんなこと、あんなこと、思いつつ、私は私の内臓の為に迷わず購入です。

味は悪くありません。濃いからず、薄からず、甘からず(少し甘い?)、です。

どうやら、少しクエン酸が効いてきた?ようです。( 気分上昇! )

ただし、運転しながら飲むと、(冷酒と同じ)瓶のせいでしょうか、迎え酒をしている

気分です!?( もちろん、アルコール分はゼロですが、テンションHIです! )

あと、水と写真右の 「キウイスムージー」 も買いました。

これも悪くありません。( ※ 気分が良い時には私は飲まない味ですが ・・・ )

さあ、スピードを上げましょう!

潮の香りがする道が好きなのだろうか

波の音が聞こえる道が好きなのだろうか

無性に国道9号線を走りたくて ・・・

鳥取から西へクルマを走らせる

夕暮れが近づき右手の日本海は

水面を夕日がキラキラ揺らしている

その向こうにかすかに見えるのは

綺麗なカーブを描いてみせる弓ヶ浜

境港を渡れば白い灯台の美保関

あともう少しで米子に到着

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

電車 好きになられへんねん

苦手やないけど 好きになられへんねん

どうも 好きになれへんねん

何や 心地悪いねん

新幹線も ローカル線も おんなじやねん

乗ってたら 間違いなく 目的地に行けるねん

乗ってたら 間違いなく 予定通りに着くねん

それが 心地悪いねん

共感 求める気はないねんけど

他人が敷いたレール 乗りたないねん

自分でつけた道 走りたいねん

ただ それだけやねん ・・・

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

大らかな自然に育まれた 「おふくろナチュラル料理」 何も語る必要はないが ・・・

郷土には郷土料理が、田舎には田舎料理が、家庭には家庭料理がある。海辺の

漁村には新鮮な漁師料理があり、北の一部山村にはマタギ料理と呼ばれるような

独自の料理も存在する。元々、その土地で採れた食材をその土地の人が料理し、

その土地の人が食べるのが常套だった日本の 「食」 が、流通や商品の管理技術

などの発達に伴い、「いつでも・どこでも・何でも」 が可能になったことで、都市部に

流通して消費されるようになった。果たして、それは “消費満足” 以外に何か尊い

ものを生むのだろうか。

「地産地消」 や 「スローフード」 という言葉を使うのは口幅ったい気もしますが、

日本本来の「食」 のあるべき姿を再確認すべき時期にきているのかもしれません。

中国の餃子問題しかり、産地・ブランド偽装、賞味期限改ざん、食べ残し?の

使い回しに至るまで ・・・ 今日、頻繁に 「食」 に纏わる不祥事が起こっており、

そのたびに、消費者は右往左往。ここまでくると、やはり 「安心・安全・信頼」 と

いったキーワードに皆の関心が集まります。買い手は一気に国産の安心品を求め、

売り手は安全を連呼する。不安ながらも安い輸入品を買っていた自分たちの判断

を棚に上げ、こことぞばかりに問題を起こした会社や政府の対応を批判・攻撃する。

老舗の店に対する信頼関係が崩壊しても、時間が経過すれば、性懲りもなく、

また新たな敷居を ・・・ 同じことの繰り返しです。

地方の 「食」 が歪んでいる気がします。いや、日本全体の 「食」 がビジネスの

道具でしかなくなっているのかもしれません。このまま進めば、地方の豊かな食材

たちが結果的にその地方の環境や文化を崩壊させてしまうかもしれません。

それは経済的な面だけでなく、人々が豊かな気持ちを持てなくなってしまう可能性

もあるということです。目先の儲けを考えて、郷土や地方の宝(食材)を高値が付く

都会へと流通させている生産者や業者があることは事実です。確かに、それぞれに

生活があり仕方ない部分はありますが、結果として、地元にはほとんど並ばず、

ましてや、地元庶民の口には入らず、子供たちに地元の食文化を伝えることが

難しくなっている現状もあります。これでは地元に愛着や誇りが持てるはずが

ありません。このままでは、地方の 「食文化」 は必ず衰退し崩壊します。

都会で 「食」 に関わる仕事をしている自分としてはやりきれない部分もあります。

一部の金持ちや企業だけが潤うような図式で 「食」 の流通を行なってしまっては

いけないのではないかと。特に、地方の貴重・希少な自然資源は、守りながら

分け合わなければならないと真剣に感じます。今後の地方のあり方を含め、

難しいですが、日本なりに新たな 「生産・流通・消費」 の仕組みや 「食の活性化

(アイデア)」 が求められるのではないでしょうか。

地元(実家)の前獲り(兵庫家島産)と田舎(徳島阿南産)から送ってもらった魚介

類です。アワビとサザエは地元(家島産)と田舎(徳島産)両方ありましたので

食べ比べました。共に甘みがあり同じくらい旨かったのですが、ハッキリと磯(礒香)

に違いがあることがわかります。地方の食材(特に海の物)を口にする時、

この違いを感じながら食べてほしいのです。個人(仕事)的にはそれが伝われば

と考えています。

たまたま、高級食材のアワビやサザエが中心になっていますが、写真左上の

「シッタカ」 は、私の田舎では “いそもん” と呼ばれている巻貝で、塩茹でして

食べるのが一番です。礒の香りをストレートに味わえる秀品の海の幸です。

これも昔は売るような(売れるような)食材ではなかったものです。それが今では、

料亭や割烹でも提供されています。鮪の頭(兜)などもそうですが、昔なら捨てて

いた部位までもが高級素材や珍味として売られている(売れる)時代です。

“グルメ” という名のもとに? ・・・ 。

今回、写真にはありませんが、メバルに煮付けや干物などもあったのですが、

一番のヒットは写真左中の 「蛸(タコ)」 でした。田舎(徳島阿南産)から送って

もらった 「真ダコ」 ですが、塩茹でをして薄めのブツ切りにして、酢多目の酢味噌

で戴きます(酢味噌はおふくろの味です)。甘みと旨味が最高でした。残念だった

のは、この時期必ず用意してくれている、地元で獲れる 「蝦蛄海老(シャコエビ)」

が無かったことです。いつもオヤジが魚市場へ買いに行ってくれるのですが、今回

手に入らなかったようです。漁獲量も減っているのは確かですが、それこそ、今の

“シャコ” は高級食材です(私が子供の頃は、漁師さんがタダでくれていました)。

高い値が付き、地元では一部の高級料理店、そして、大阪あたりの料亭や割烹に

流通しています。たぶん ・・・

やはり、これからの 「食」 を地方地方で考える必要があると感じます。

「姫路菓子博2008」 の会場は、

姫路城天守閣の東側と北側になっており、姫路市立美術館・県立歴史博物館の

敷地も使われています。菓子博の入場券には 「姫路城・好古園の入園料50%

OFF」 の半券が付いていました。動物園(姫路市立動物園)は会場の通路?として

使われていて入園無料。ということで、久しぶりに懐かしい動物を見て歩きました。

“姫子” は 「ゾウ」 の名前です。今の姫子は2代目のようです。

初代は15年位前に亡くなったそうです。初代の姫子には少し想い出があります。

私は高校生の頃、「姫路中央卸売市場」 内の仲買卸し(青果)の店で、

登校前に(朝6時前から8時過ぎまで)アルバイトをしていました。市場内の

アルバイトの多くはパンチパーマのヤンキー高校生です。それぞれ学校は違い

ましたが、“一癖二癖ワケ有り” なヤツばかりです。私も “一癖” あったかも

しれませんが、“ワケ有り” ではありませんでした。ただ、原付を買うお金を ・・・

それぞれの仲買の店に品物を買いに来た小売さん(八百屋さんや魚屋さん)の車

までその商品(荷物)を運ぶことが高校生アルバイトの仕事でした。市場内の狭い

通路を通称 “ねこ” と呼ばれる手押し(手引き)車で荷物を運びます。慣れるまで

あちこちぶつけ荷物を落としたりします。ベテランの域になれば荷を山ほど積んでも

まるで 「岸和田だんじり」 の “やりまわし” さながらのコーナーリングで進みます。

市場内には仕事場としての活気があり、高校生でもある意味、大人として振舞える

部分もありました。学校では求められない(得られない)自主性や責任感、あるいは

優越感といった感覚がありました。私はそんな “朝の大人な空気” が好きでした。

たぶん、アルバイトをしていた多くのヤンキー学生はそれに飢えていたのでしょう。

私の高2から高3にかけては、学校より市場中心の生活だったかもしれません。

【朝】市場バイト → 【昼】 学校・部活 → 【夜】 教習所 という過密なスケジュール

で生活していました。

高3の秋、受験に備えて市場でのバイトを辞めました。しかし、大学受験は見事に

全滅。とりあえず浪人生活 ・・・ 神戸の予備校へ通いました。が、授業に出たのは

最初の数日だけ。勉強をする意味が見えなくなっていた私は、毎日、神戸の繁華街

を徘徊する日々。( まあ、この時期の経験が後々プラスになりましたが ・・・ )

大学進学を諦めて、専門学校へ進むことにしました。もちろん、これは口実です。

“大阪へ出て何かやってみたい ・・・” が本当の目的です。それまでの期間、

市場でアルバイト(レギュラー勤務)をさせてもらうことにしました。商品やお客様の

顔など意外と物覚えが良かった私は、違う店からも誘いを受けるほどでした。

この市場での商品の目利き、お客様の名前や性格も含めた好みを憶える、

周囲の人とのコミニュケーション等々、今の仕事に大いに役立っていることは

間違いありません。

朝は、5時前に入ります。「せり」 が終わると、競り落とした品物が店頭に届く前に

小売さんから注文が入ったりします。親方は頭でソロバンを弾いて、商品に売値を

付けます。品物を見ずに注文する小売さんは、親方との信頼関係で買値も任せて

います。店頭で商品を見て買うかどうか見極める小売さんは、他の店も見てきて

いますので、当然、駆け引きがあります。「目利力・分析力・折衝力」 が必要です。

私と高校生アルバイトとの違いは、いかに状況を把握して自分がスケジュールを

組み立て、高校生に指示して無駄なく動かすかです。当然、廻る順番を考えて荷を

積むことやどの道を通るかといった細かい指示で時間に差が出ます。同じジャンル

の商品を扱っている仲買卸しの店は数店あります。スタッフの連携で必ず他店との

差が出ます。頭を使って組み立てて指示を出し、無駄なく体を動かして少しでも早く

間違いなく配達を終えるといった連携です。そして、最も重要なのは、お客様が

求めている商品やサービスをいかに提案・提供できるかです。飲食業界の基本と

全く同じです。

話が昭和(プライベート)から平成(仕事)に進んでしまいました。元へ戻しましょう。

朝5時前から夕方まで勤務していました。市場店舗内での商品の出し入れは

10時頃には落ち着きます。その後は、片付けや明日の用意は当然なのですが、

それ以外に配達や袋詰めなどがあります。小売さんが車に積みきれなかった

商品を配達します。特に、個人経営だが大きな店舗を持っている社長さんは、

朝一で持って帰る商品が積める程度の軽トラなどで来場します。後は、店側が

配達します。

大きな八百屋さんや小さなスーパーへの配達は、ほぼ毎日ありました。そして、

漬物屋さんには毎日、白菜を 2t トラック満載で2往復することもありました。

スポットでは月に一回程度、加古川交通刑務所への配達もありました。それから、

動物園への搬入です。これも月に一度か二ヶ月に一度程度でしたが、サツマイモと

リンゴをトラックに載せて動物園内の象舎まで運びます。写真にある 「姫子の家」

の右側にある扉から入るのですが、先代の姫子は気性が激しく、鼻ですくった砂を

私に向かって “早くエサをくれ!” とばかりに投げつけてきます。初回は知らずに

行った為、ほっぺたにクリーンヒットしました。

まあ、今では懐かしい昭和の想い出ですが ・・・ 。

子供の頃、何よりも 「カバ」 が嫌いでした。

忘れもしません。幼稚園に入る前年の春、親戚・仕事関係の家族一同で姫路城へ

花見に行った時、横手にある姫路動物園に連れて行かれました。幼い頃、人一倍

怖がりだった私は、トラやライオンなど猛獣を避け、ゾウやキリンの前に行こうと

しました。動きがゆっくりしている動物には怖さを感じなかったのかもしれません。

( ただ、なぜか小動物よりも大きな動物に興味 !? があったようですが ・・・ )

この時、カバを初めてLIVEで見ました。水の中から顔を半分出していました。

少し好奇心が湧いて柵の間から覗き込んでいました。すると、何を考えているのか、

親戚のおじさんが私の体が落ちそうなほど柵の上まで抱え上げました。次の瞬間、

カバは大きな口を開いてジャンプ?して私の顔に急接近してきました。私は恐怖の

あまり声が出ませんでした。オヤジやおじさんたちは大笑いです。その笑い声を

聞いて私は “大泣き” でした。

これが原因でしょうか、未だに、“高い所” と “カバ” が苦手です。