「ハマの番長」

横浜ベイスターズの 「三浦大輔」 選手のニックネームで、自身のブログタイトルにも

使っている三浦選手の代名詞ですが、その “ハマの番長” が、FA権を行使して、

阪神タイガース入り!? ・・・ という報道が駆け巡ってから、二度三度と阪神球団の

お偉いさん?が出馬して入団要請をしたようですが、結果 ・・・ どこに行き違いが

あったのか、横浜ベイスターズ残留が決定したようです。

「熱い横浜ファンのラブコール」

報道によれば、17年間、お世話になっている横浜に愛着があり、何よりもファンの

声が強い後押しとなり残留を決めたということです。確かに、FA宣言をした前後の

三浦選手のブログには、1,000件以上のコメントが寄せられ、熱いファンの引き留め

があったことは事実です。しかし、裏を返せば、それを超えるような魅力(押し)が

阪神タイガースには無かったということではないでしょうか。

「阪神球団の本音と建前」

本人が口にしていた “優勝争いができる環境(チーム)” であるということ、本人が

関西(奈良)出身で、親御さんが阪神前監督の岡田氏と繋がりがあるなどの好材料

に過信があったということではないでしょうか。まあ、もう一つ言えば、球団幹部が

社交辞令も含め、獲得するための口説き文句としての “君が欲しい” という言葉に

本音(金銭は魅力的だが ・・・ )を感じなかったのではないでしょうか ・・・ 。

「チームメイトと阪神ファンの気持ち」

真弓新監督はじめチーム内(阪神ファンも含めて)に、どうしても “三浦が欲しい” と

いう空気があったかどうかです。杉山選手の背番号 「18」 を三浦選手に明け渡す

用意をしているという報道もありました。これってどうなのでしょうか ・・・ ?まだまだ

これから柱になる可能性(期待)がある投手に対する仕打ちだとすれば、やや目先

の力関係だけでチヤホヤし過ぎではないでしょうか ・・・ まるで、在京の金満チーム

と同じこと(金の力で選手を物のように扱う)をやっているような気がします。結果、

こんなことをやっているとチーム(球団)の求心力が低下しますよ!

「阪神タイガースカラー」

写真は、阪神タイガース公認の焼酎 「さつま小鶴」 です。ラベルを見てください。

金本選手を中心としたタイガースのイメージカラーです(金本選手にはもう 「赤」 の

イメージはありません)。さて、三浦選手にこのカラーは似合ったでしょうか ・・・

まあ、一人の阪神ファンの印象ですが、三浦選手には 「青(ブルー)」 の方が似合い

ます。それに、阪神で “ハマ” と言えば、二軍の聖地 「鳴尾浜(ナルオハマ)」 です。

もし、入団してケガや成績不振で、“三浦、阪神でも 「ハマ(二軍)の番長」 に!”

という記事が新聞に載った日には ・・・ と、実は心配していました。

「タイガースキラー」

三浦選手には、横浜で 「タイガースキラー」 として活躍してほしいとエールを送り、

毎年、してやられている他チームの看板選手を金で味方にするより、良きライバル

として、グランドできっちり打ち崩し(打ち取り)ましょうや!( 球団と選手に捧ぐ! )

ヨ・ロ・シ・ク!! ( 三浦選手のブログの締め言葉 )

「虎視淡々」

ライバルがいるから 負けじと努力するのだろう

ライバルがいるから 勝ったと歓喜できるのだろう

ライバルがいるから 自身の存在も確認できるはず

第五大成丸

Xmas color

街ではもう覆われてる? ・・・

Shop Display

まだ、店先には秋色の名残が ・・・

Big Tree

妙に浮いているようで ・・・

Soon, December

“師も止まる?” 考えすぎ ・・・

Jingle Bells

もうすぐ、“サンタが街にやって来る!”

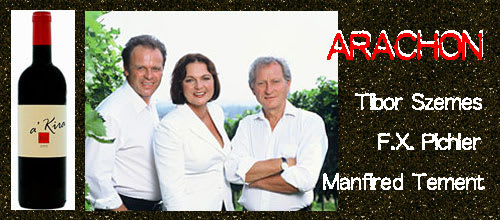

Arachon T・FX・T a’Kira

■ ワイン 名 : T・FX・T アキラ 2003

■ 生産者 : T・FX・T ARACHON

■ 原産国 : オーストリア

■ 地 方 : ブルゲンラント州 ミッテルブルゲンラント地区 ホリチョン

■ 品 種 : ブラウフレンキッシュ100%

■ 価 格 : 2,580円

「アキラ」 は、

高品質な白ワインでは有名なオーストリアで、最高品質かつ安定した生産量の

赤ワインを造る、というかつてない試みを実現するため、オーストリアのトップ

ワインメーカー3人のジョイント・ベンチャーによって造られた高品質な赤ワイン

「アラホンT.FX.Tバリック」 のセカンドラベル的なワインです。“T-FX-T”とは、

ティボール・セメズ氏、F.X ピヒラー、マンフレッド・テメント氏の頭文字をとって

名づけられたものです。

「アキラ」 は、

セカンドラベル、云わば 「アラホン T-FX-T」 の “弟分” です。ホリチョン原産の

ブラウフレンキッシュ種だけを使用しています。「アキラ」 とは、ホリチョンのある

ブルゲンラント地方の方言で “うれしい叫び” という意味だそうです。また、紫に

輝く鮮やかなルビー色で、熟したブラックベリーとプラム、チェリーなどの香りがし、

ふくよかな味わいで、心地よい酸味もあり、しっかりした果実味を伴うタンニンが

特徴です。赤いベリーを思わせる余韻が長く残ります。と説明にあります。

ボルドーを意識?

しているようなボディーの赤ワインで美味しいのですが、個人的な感想としては、

特徴にやや欠けるというか、ボトルにオーストリアと記していなければ、フランスの

ボルドーワインと見られてしまうのではないかと危惧します。イタリアワインなどでも

よくあるのですが、消費者からすれば、ボルドーらしいワインが飲みたければ、

ボルドー産を、ブルゴーニュらしさを求めるならブルゴーニュ産を選ぶと思います。

実際、素直にそうあってほしい気もします ・・・ 。

先日、

私の○○歳の誕生日でした。食後、アンリ・シャルパンティエ(芦屋)の

「和栗のミルフィーユ」 が、プチバースデーケーキとして出てきました。ただ、

いつもそのまま(ホールや1本のまま)出てくるのです。5人家族ですので、

5均等にカットするのですが、どうもそれが難しいようです。ということで、

毎回、私の前ににケーキとナイフ(又は、まな板と包丁)が用意されるのです。

( 誰か、5カットできるようになってくれ~! )

そして、

♪Happy Birthday to You ~♪ 家族全員で大合唱のプレゼント。

( 一応 ・・・ ありがとう!! そやけど、なんや子どもの誕生日みたいで ・・・ )

ミルフィーユはたいへん美味しゅうございました! ごちそうさまでした!

とまどうペリカン / 井上陽水

夜のどこかに 隠された

あなたの瞳が囁く

どうか今夜の ゆく先を

教えておくれと囁く

私も今 さみしい時だから

教えるのは すぐ出来る

夜を二人でゆくのなら

あなたが邪魔者を消して

あとを私がついてゆく

あなたの足あとを消して

風の音に届かぬ 夢をのせ

夜の中へ紛れ込む

あなたライオン たて髪ゆらし

吼えるライオン お腹を空かせ

あなたライオン 闇に怯えて

私はとまどうペリカン

あなたひとりで走るなら

私が遠く逸れたら

立ち止まらずに 振り向いて

危険は前にもあるから

どこからでも あなたは見えるから

爪を休め眠る時も

あなたライオン たて髪ゆらし

吼えるライオン お腹を空かせ

あなたライオン 闇に怯えて

私はとまどうペリカン

あなたライオン 金色の服

その日暮らし 風に追われて

あなたライオン 私はあなたを

愛してとまどうペリカン

作詞 作曲 /井上陽水

1982

■ 昭和譜心 ■

銀嶺を下りて

独り暮らしをしていたあの頃

都会や仕事にキュリオシティーを抱きつつも

お天道様が拝めない日日に

私はとまどうペリカン

第五大成丸

Chateau Croix-Mouton

■ ワイン 名 : シャトー・クロワ・ムートン 2005

■ 生産者 : ジャン・フィリップ・ジャヌイクス

■ 原産国 : フランス

■ 地 方 : ボルドー

■ 呼 称 : A.O.C.ボルドー・スペリュール

■ 品 種 : メルロー70% カベルネ・フラン25% プティ・ヴェルドー5%

■ 上 代 : 3,000円

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ジャン・フィリップ・ジャヌイクス 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

現在、ボルドーは世代交代の時期を迎えており、若い世代の生産者たちは、伝統を

引き継ぎながらも、科学的にブドウ栽培・ワイン醸造を学び、“新しいボルドー” を

造り始めています。ジャン・フィリップ・ジャヌイクス氏は、そんな “ボルドー新世代”

のひとりで、父はあの 「クロ・デ・リタニ」 や 「ラ・クロワ・サン・ジョルジュ」 を一躍有名

にした 『ジョセフ・ジャヌイクス氏』 です。その一家に受け継がれる伝統や技術を身に

付けながらも、常に伝統の技術で終わることなく、新しい方法を模索し続けています。

また、彼は、“ニュー・ジェネレーション”の中でも一際輝きを放ち、早くも評価は上昇中

です。数ある生産者の中から堂々、「ワインメーカー・オブ・ザ・イヤー」 にも選ばれた、

今ボルドーで最も才能のある注目すべき醸造家なのです。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

【 MEMO 】

随分前(アップするのを忘れてました)に飲んだワインですので、もう味をハッキリと

憶えていません ・・・ 情けない!たぶん、メルローが凝縮してしっかりした味わいで

程好い樽香のワインだったと思います。

( ひょっとしたら、違うワインとかぶってるかも ・・・ !? )

ただ、2004年のビンテージ(青M)や 「シャトー・ル・コンセイユ」 も飲んだ記憶がありますので、

不味い(美味しくない)印象があれば、同じ醸造家のワインは飲まないでしょうから、

やはり、印象は良かったのだと思います。

( ちゃんとメモっとかないと忘れてしまう今日この頃です。やっぱ、歳でしょうか ・・・ )

通常の 「バリック樽」 ではなく、

ジャヌイクス氏の代名詞ともいうべき 「シガー樽」 という細長い樽があるのですが、

このワインでは使用している?それとも、使用していない ・・・ ???

( 酒販店のページを見ると、ごちゃごちゃになっているようで ・・・ )

「小豆島大観音」

寒霞渓経塚を超えて、小豆島スカイラインに入って数分経ちますが、他のクルマ

とは一台も出会っていません。いくら秋で陽が短くなったとはいえ、寂しい限りです。

そうこう思っていると、右手に 「銚子渓自然動物園 おさるの国」 の門が見えました。

ただ、もう閉園しているようです。鋭くU字にターンする山道を超えると前方に久々の

信号機 ・・・ 赤信号なので停まります。何か光っています。“あっ、観音さん?!”

残念ですが、

ここが目的地ではありません。車内から手を合わせて先に進みます。

左に行けば土庄港方面、右に行けば福田港方面です。鋭角に右折します。

島の北側の海岸線(北浦港)に出ました。“♪目的地周辺です!♪” とナビが ・・・

「道の駅 大坂城残石記念公園」

徳川幕府の大坂城拡張・修築工事の際、石垣石の産出を行った場所で、残された

石の保存と活用を図るため展示施設が整備され、石文化を伝えるとともに、石の

搬出に係る港湾も一体で整備されています。( 「道の駅」 の施設案内より抜粋 )

確かに

午後5時は疾うに過ぎています。しかし、「道の駅」 ですので、トイレは使えますよね。

ひょっとして、石にライトアップが ・・・ と淡い期待を抱き訪れましたが、真っ暗です!

何も見えません。人っ子一人いません。トイレへ行くにも何か危ない雰囲気です。

真っ暗な敷地内にある大きな石たちの存在を感じます。ただ、それ以外の存在の

気配も ・・・ ( 真っ暗な場所での写真はやめましょう!)

上の写真は

公園の敷地の隣にある小さな港です。この桟橋の先に浮き桟橋があるようです。

防波堤にある灯りの下で釣りをしている人影が見えます。地元の人でしょうか。

写真には写っていませんが、左前方に小さな島が見えます。“小島” という名だ

そうです(まんまやん!)。穏やかな海と汐の香りで少し気持ちが落ち着きました。

やっぱり、港はいいですよね ・・・ 。( 私は海好きではなく “港好き” です! )

さて、フェリー乗り場へ向かいましょう。

「大衆食堂」

フェリーは19:30出港予定の最終便です。まだ、30分ほど余裕があります。

晩飯をどこで食べるか決めていませんでした。先程の 「道の駅」 辺りで有れば

と考えていたのですが、道の駅どころか、近所で開いているお店もなかったように

思います。仕方なく、フェリー乗り場の辺りで ・・・ ここにも有りません!昼間、

活気のある土産物屋も食事を提供していたお店もすべて閉まっています。

( 何時に閉めてるねん!・・・? )

港を通り過ぎて飲食店を大捜索

大衆食堂が2軒、割烹と書かれた怪しげなお店とスナックが1軒 ・・・ 通り過ぎます。

5分ほど走りました。何もありません。Uターンして港に戻りクルマ停め、先程見えた

大衆食堂に向かいます。店に近づくと、目前でその1軒の店の灯りが消えました。

“ ハァ~、どうなってるねんここらの店は!(閉店が)早やないか?” ・・・ 仕方なく、

港に一番近い大衆食堂○○○へ入りました。

おばちゃんが

一人で切り盛りしているようです。70歳くらいの素朴なおばちゃんです。店内は

雑然としています。ブルーカラーのお兄さんが、おもむろに自分で冷蔵庫を開けて

ビール(大瓶)を取り出し、テレビを観ながら一人飲んでいます。私たちはその横

のテーブル席に座り、メニューを見て、“おばちゃん、親子(丼)ちょうだい!” と

オーダーしました。嫁さんは肉うどんを ・・・ 。( 汁だくで薄甘な親子丼でした )

お兄さんのおツレさん来店

一人は同僚、もう一人は現場の責任者のようです。おばちゃんがテーブルの上の

新聞とやかん、それにティッシュの箱を片づけて、イスを持ってきて席を作ります。

お兄さんの一人がビールを更に2本取り出します。もう一人は厨房へグラスを取りに

行ったようです。おばちゃんは注文も聞かず、適当に見繕って “アテ(肴)” を数品

出していきます。ある意味、私の好きな店であり、理想の商売スタイルです。

次は異国カップル来店

偶然ですが、寒霞渓で会った若いカップルです。男性は外人(白人)です。

女性はどこかの国と日本人のハーフのようです。女性は地元の子かもしれません。

テーブルが一つ空いていますが、そのカップルはカウンターを指差し ・・・ またまた、

おばちゃんはカウンターの上にあった物を片付けて席を作ります。女性は当たり前

のように、テーブルにあったやかんを手に取り、自分でコップに注いでいます。

やはり、地元の子のようです。彼氏が島に遊びに来たのでしょうか ・・・ 。

( 姫路某居酒屋にて打ち上げ )

最終のフェリーで

小豆島をあとにしました。姫路港に着いたのは 21:10 でした。すぐに帰宅するか

何か食べて帰るか ・・・ というより、酒が飲みたい気分だったのです。実は、小豆島

で唯一、地酒を造っている 「森國酒造」 さんという蔵元を訪ねたかったのですが、

どうしても行くタイミング(時間)がなく、行けなかった(駐車場迄は行きましたが試飲

すると運転できない)ことが心残りでした。酒だけ買って帰るのも違うようで ・・・

ということもあり、

すぐに帰るのもどこか残念な気分になると思い、実家にクルマを置かせてもらい、

旅の打ち上げをするために近所の居酒屋へ ・・・ 盛り上がってきたのですが、

やはり二人ではちょっと淋しいということで、地元にいる二人共通の友人に電話して

強引に呼びつけて一緒に飲んだという訳です。

今回の島旅は

一泊二日の短い旅でしたが、そこそこ濃い~ぃ旅になりました。

「小豆島」 という島は小さな島ですが、もっと小さな島からすると大っきな島です。

しかし、島旅は大きいとか小さいは関係ありません。島という存在があれば良い

のです。“島に渡る” ことに非日常があり、“島を離れる” 時に感極まるのです。

いつも思うのですが、

“大事なんは、楽しい時間が多いとか少ないとかやなくて、その時間を楽しむことの

できる自分がおるかどうか、素直に感動できる自分の心があるかどうかやろ!” と。

「島旅」

私の “おすすめ” です!

「小豆島大観音」

香川県小豆郡土庄町小馬越

Tel 0879-64-6888

「大坂城残石記念公園」

香川県小豆郡土庄町小海甲909-1

Tel 0879-65-2865

営業時間 9:00 ~ 17:00 (入館は~16:30)

「森國酒造」

香川県小豆郡小豆島町馬木甲1010-1

Tel 0879-61-2077

「大衆食堂○○○」

福田港から東へ徒歩1分 (詳細不明)

■ 小豆島探訪 【 姫路~福田 】

■ 小豆島探訪 【 創作料理 野の花 】

■ 小豆島探訪 【 二十四の瞳映画村 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ① 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ② 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ③ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ④ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ⑤ 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ① 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ② 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ① 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ② 】

■ 小豆島探訪 【 寒霞渓 】

■ 小豆島探訪 【 島旅のすすめ 】

「瀬戸内海国立公園 寒霞渓(かんかけい)」

醤油、そしてオリーブの香りを残しつつ、「Duch Cafe Cupid & Cotton」 さんを出て

R436 を東へ向かいます。高松行きフェリー乗り場のある草壁港を通り過ぎて直ぐ、

草壁本町を左折、県道29号線(寒霞渓道路)ブルーラインを道なりに北上します。

( 行けなかった 「うどん 三太郎」 さんの前で、偶然、店の大将の顔だけ見て ・・・ )

「紅雲亭(こううんてい)」

途中、三叉路(地名は ・・・)があり、右へ行けば直接、寒霞渓の山頂に通じる道

ですが、左の道を進めば、「寒霞渓ロープウェイ」 の下駅である 「紅雲駅(写真)」

に突き当たります。私たちはロープウェイで山頂へ向かうことにしました。

ルミオンを駐車場に残し、

片道約5分のゴンドラの旅に出ます。乗車(ゴンドラは何て言うのか・・・)する際、

“下りの最終は17時(たぶん)ですから ・・・ ” と声を掛けられました。午後4時を

過ぎていますので、山頂での滞在可能時間は30分ほどです(汗)。とりあえず ・・・

「紅葉狩り」

渓谷の雄大さと共に、この時期の寒霞渓は、紅葉も見どころです。しかし、

もう一・二週間先あたりが “見頃” だったでしょうか ・・・ 。(11/4撮影)

これは

山頂に向かうゴンドラから見て左手の斜面なのですが、西日が当たっている

写真右側は、西日が当ってない左側よりも紅葉が進んでいるように見えます。

「断崖絶壁」

山頂駅手前の風景ですが、瀬戸内海に浮かんでいる小豆島が、中国や四国

のように地殻変動によって生まれた島だとすれば、この渓谷も火山活動などで

隆起してできたものなのでしょうか ・・・ あちこちある大きな奇岩・怪岩がこちらを

睨んでいるように感じます。

[ 寒霞渓ロープウェイのHPより抜粋]

1600万年前をピークとした火山活動、地殻変動又、1300万年前の火山活動、

その後、主に第3期の火山活動により角礫を含んだ疑灰岩が堆積し、浸食作用

により、現在の景勝地である 「寒霞渓」 が生まれる。

[ 小豆島町公式ウェブサイトより抜粋 ]

日本三大渓谷美のひとつに数えられる名勝地。その昔、応神天皇が岩やもみじの

木々に鉤をかけてよじ登ったところから 「鍵掛山(かぎかけやま)」 と名付けられた

とも伝えられ、のちに 「神懸」、さらに 「寒霞渓」 という現在の文字になりました。

「寒霞渓山頂駅」

改札を出ると、正面に売店や食堂、左手に行くと広い駐車場が見えます。

しかし、人影はまばらで、すでにクルマもほとんどありません。

( 秋の黄昏は物悲しくて ・・・ )

「お猿は山へ帰ります」

駐車場には人よりも猿の方が多かったのですが、写真を撮ろうとしたその瞬間、

サルたちは山へ猛ダッシュで帰って行きました。

( そう言えば、今、サイレンか音楽が鳴ったような ・・・ ??? )

「山頂展望台」

少し肌寒いです。この碑には見覚えが ・・・ ( 35年前にもあったのか? )

写真は撮ってませんが、「かわら投げ」 の瓦を売る小屋が閉まっていて残念!

駐車場の横に綺麗な建物 ・・・ こちらは1億円を掛けて作ったトイレのようです。

当たり前ですが、私は 「男子」 の方に入りました。普通です。「女子」 の方に

入った嫁さんは、“1億円の価値あるわぁ~!” と。( ・・・ ほんまかいな ??? )

「記念撮影」

2組の御夫婦らしきおじさんとおばさんが楽しそうに撮影会をしています。

体格の良い添乗員らしき女性がシャッターを押しています。( カメラ小さく見えます)

“うちも ・・・” と嫁さんが言い出します。私は “よっしゃ撮ったろ!” と言って、

すかさずシャッターを押します。( 極力、一緒には収まらないように! ・・・ ??? )

「かわら投げ」

小屋は閉まっていたのですが、売店へ行って聞くと、“瓦、ここに有りますよ!”

ということで、8枚ずつ買いました。手すりの数㍍先(約10㍍?)に、“鉄の輪” が

あります。この輪っかを瓦がくぐれば ・・・ もちろん、何も貰えませんが、願いが

叶うとか叶わないとか ・・・ 。

( 厄除けや家内安全を願って8枚投擲、見事1枚通過です!エッヘン!! )

「暮色蒼然」

フェリーの時間を逆算すると、そろそろ帰阪の道を辿らなければなりません。

最終1本前のロープウェイに乗って下山しました。ルミオンで三叉路まで戻って

「小豆島ブルーライン」 に入り直し、星ヶ城を超えて、先程の寒霞渓山上駐車場を

横目に見ながら進みます。

「県道27号線(小豆島スカイライン)」

県道37号線で大部港まで出て福田港に向うつもりでしたが、何とか時間が許し

そうなので、「小豆島スカイライン」 を通って西へ向かいます。もう一ヶ所だけ ・・・

「寒霞渓ロープウェイ」

香川県小豆郡小豆島町神懸通

Tel 0879-82-2171

営業時間 (年中無休)

03/21~10/20 8:30~17:00

10/21~11/30 8:00~17:00

12/01~12/20 8:30~17:00

12/21~03/20 8:30~16:30

■ 小豆島探訪 【 姫路~福田 】

■ 小豆島探訪 【 創作料理 野の花 】

■ 小豆島探訪 【 二十四の瞳映画村 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ① 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ② 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ③ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ④ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ⑤ 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ① 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ② 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ① 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ② 】

■ 小豆島探訪 【 寒霞渓 】

■ 小豆島探訪 【 島旅のすすめ 】

「道の駅 小豆島オリーブ公園」

先程の 「小豆島オリーブ園」 のすぐお隣にある施設です。名称が似ていて ・・・

ややこしい感じです。「井上誠耕園」 さんで時間を使い過ぎて、少し焦っています。

この施設もそこそこ散歩コースになっています。体力より時間を考え?少し歩いた

あと、ショップへと向かいます。( 相変わらず、同じパターン ・・・ やっぱ観光!?)

「オリーブ収穫祭」

10月1日から開催されているようで、10月には 「オリーブの塩漬けづくり教室」 や

「オリーブ石鹸づくり教室」 「オリーブクラフト教室」 などの体験イベントも催されて

いたようです。

さて、どこへ ・・・

「ハーブクラフト館」 へ向おうと思ったのですが、急いでここへ来たので、昼食を

とっていませんでした。“何か食べる?” “そーやねぇ” 予定では、草壁港にある

「手打ちうどん 三太郎」 さんに行くつもりでしたが、もう既に午後2時前です。

どちらかをあきらめて ・・・ (ちょっと待て!) あーや、こーや、考えていること自体、

何がおもしろいのか、と 自分の行動に疑問を感じ始めました。

( 「小豆島オリーブ公園」 HPより )

( 「小豆島オリーブ公園」 HPより )

「風車」 に向かいます!

オリーブでもなく、うどんでもなく、白い風車です。( ゆっくり眺めてみましょう! )

観光パンフレットによく写真が載っている、白い 「ギリシャ風車」 です。パンフレット

などに使われている写真は、向って右前-右後から撮っていることが多いのですが、

私はこの斜め左前からのアングルで撮りたくて、畑に行くための道にルミオンで

入って行きました(勝手に入ってすみません)。で、この写真です。観光スポットでは

なく、“どこかの田舎にあるナチュラルな風車” 風です。( 中々、ええ感じです! )

そして、いつの間にか青空に ・・・ 。

ついでです!

もう一つの風車にも向かいましょう。

「ダッチ パンケーキ キャンピング」

「Dutch Pancake Camping 」 というキャンプ場を中心とした、

オランダ人の Michel Habets さんと日本人の根本美緒さん御夫婦一家の

敷地内にある 「Duch Cafe Cupid & Cotton」 というカフェにおじゃましました。

奥さまがこのカフェのシェフをされているようです。

“Peace of mind in nature”

『 自然の中で心のやすらぎを 』 という言葉がHPにありました。

確かに、周囲は自然に覆われています。ただ、「小豆島オリーブ公園」 から

距離的には直ぐの立地であるはずなのですが、工事中で迂回した為か、

どこにあるのかが分からず、とても長い道のりを走ったように感じました。

ですから、

この風車が見えた時、何故か、私も嫁さんもホッとした気分になっていました。

「ダッチカフェ キューピッド & コトン」

店内は、円形(厨房とバックヤードが約半分弱占めている為半円形)で、

テーブルが4つほどあり、外(南側)の庭先にもテーブルが置いてありました。

天気の良い日はオープンカフェが可能なようです。( 私たちは店内で )

メニューは、

ほとんどオランダのもので、パンケーキ(パネクック)がメインのようです。

コーヒーだけにしようと思っていましたが、けっこうメニューがあり、昼食を取り損ねて

いたこともあり、パンケーキをオーダーしました。シェフ(奥さま)のおすすめもあり、

「パンケーキ(ベーコンとチーズ)」 と 「オランダコーヒー(ダッチコーヒー)」、そして、

「ストロープ・ワッフル(キャラメルシロップのワッフル)」 もいただきました。

「パンケーキ」 は、

ピザとパンケーキを合わせた感じですが、ホットケーキのような感覚ではなく、

食事として全く違和感はありません。オランダ産のチーズを使っているそうです。

オランダチーズは “お初” かもしれません。意外とクセがなく食べやすいチーズ

(銘柄は聞けず)でした。

「コーヒー」 は、

説明しにくいのですが、風味に特徴のある少し個性的な味わい。しかし、けっして

嫌な味ではありません。どちらかと言えば、私の好きな味かもしれません。

「ワッフル」 は、

コーヒーカップの上に乗って(写真)登場します。少しふやかしてから食べてみて

ください。とのことでした。よくあるベルギーワッフルほど厚みと甘さはありません。

ちょっぴり “大人なワッフル” といったところでしょうか ・・・ 。

どれも、大変、美味しくいただけました。 ご馳走さまでした!

窓から見える風景を楽しんだあと、

会計を済ませて外へ出ると、店内から見えるのとは違った風景に出会えます。

“Peace of mind in nature (自然の中で心のやすらぎを)”

この言葉、ようやく解ったような気がします。

「道の駅 小豆島オリーブ公園」

〒761-4434

香川県小豆郡小豆島町西村甲1941-1

tel 0879-82-2200

営業時間 8:30 ~ 17:00 (年中無休)

「Dutch Pancake Camping (Duch Cafe Cupid & Cotton)」

〒761-4434

香川県小豆郡小豆島町西村乙1765-7

Tel 0879-82-4616

営業時間 11:00 ~ 17:00 (水曜定休)

(11:00~14:00 ランチタイム)

(14:00~17:00 ティータイム)

■ 小豆島探訪 【 姫路~福田 】

■ 小豆島探訪 【 創作料理 野の花 】

■ 小豆島探訪 【 二十四の瞳映画村 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ① 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ② 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ③ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ④ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ⑤ 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ① 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ② 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ① 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ② 】

■ 小豆島探訪 【 寒霞渓 】

■ 小豆島探訪 【 島旅のすすめ 】

見晴らしの良い高台

昨日より天気は良く晴れているのですが、瀬戸内海の水平線は少し霞んでいます。

潮曇りというやつでしょうか、見通しが良ければ、ここからさぬき市の馬が鼻あたり

が見えるはずなのですが ・・・

「オリーブ百年祭」

明治41(1908)年、日本で最初のオリーブ植栽をこの穏やかな内海湾を望む

この丘で始めて、今年でちょうど100年になるそうです。今や小豆島の代名詞と

なっているオリーブですが、栽培や管理をされている農家の方々にとっては、

やはり、努力と苦労があったのではないでしょうか。

今回、

私自身が小豆島を巡るにあたり、多少の情報を集める中で 「オリーブ百年祭」 を

初めて知りました。観光方面での広告はあったのかもしれませんが、広く一般への

アピールが乏しいと感じます。もう少しメディアを使ってでもPRしても良いのでは

ないでしょうか。( それが先の観光にも繋がるはず ・・・ )

「小豆島オリーブ園」

R436 を西に走っていると、右手、緑の丘をバックに従えた絶好のロケーションに

濃い鳶色、いや、渋めの赤銅色をしたお洒落な建物(「オリーブ園」のショップ)が

見えます。緑色と茶色、そして、駐車場の看板はくっきりオレンジ色なのです。

そのコントラストに誘われるがままショップの中へ ・・・

施設を軽めにひと回り ・・・

さすがに、長い階段を登らなければならない 「オリーブ発祥の地記念碑」 は回避

しました。「文明の塔」 や 「オリーブの小道」 もパスです。結局、歴史館と展示場を

回り、その道沿いのオリーブやハーブをちょこっと見て、ショップに戻りました。

日頃の運動不足が ・・・

( オリーブのアイスクリームが ・・・ ちょっと食べ過ぎですので我慢しましょう )

すぐ横(正確には北東方向)に

「道の駅 オリーブ公園」 という施設があり、そこにも寄る予定なのですが、

先に、もう一ヶ所、オリーブの農園に行きたいので、R436 を西へ向かいます。

「ヤマロク醤油」 さんを出て、途中、数ヶ所の醤油蔵さんの前を通り、そこへ先に

向かう予定だったのですが、「小豆島オリーブ園」 の看板に誘われて、ついつい

寄り道をしてしまいました。

“オリーブ島の自然農園”

という肩書きの 「井上誠耕園(いのうえせいこうえん)」 さんです。

あの 「島宿 真里」 さんの

アメニティグッズが、この 「井上誠耕園」 さんの製品だったこともあり、必ず訪問

しようと思っていました。ヤマロク醤油さん同様にナビが利きません。また適当に

右折して露地を進んで行きます。あっ、行き止まり ・・・ えっ、どこかの畑 ・・・

もう一度、国道へ戻って地図をちゃんと見直してから再度進みます。数分後、

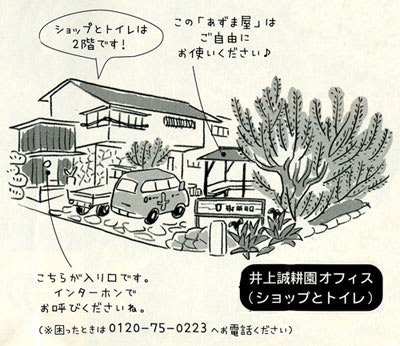

やっと、それらしき?建物の前に ・・・ ( 「井上誠耕園」 さんのHPより切り取り )

( 「井上誠耕園」 さんのHPより切り取り )

“自然農園”

という響きからのイメージとは建物の雰囲気が違います。

( 勝手な想像で、もっと農家なイメージかと ・・・ モ・モダンです! )

作業をしておられる方(下の写真)に声を掛けてみました。

“ここにクルマ停めてもいいですか?”

“オリーブオイルとかここで買えますか?”

皆さん、

黙々とオリーブの選別作業をされているようです。

“ああ、そこに置いててええよ”

“あの建物の2階で ・・・ ”

と、何とか答えて頂けました。スリッパに履き替え、建物の2階へ上がります。

そう広くないスペース(3畳あるでしょうか・・・)です。オイルや化粧品などの

オリジナルのオリーブ商品を中心に展示と販売をされています。ただ、ここでの

販売にはそう力は入れていないようです。若い女性スタッフの方が対応してくれた

のですが、商品説明もなく、買ってくださいというアピールもありませんでした。

普段なら、ベッタリの営業をされるのが嫌いな私ですが、さすがに、これだけ近い

距離なのに何も声を掛けてくれないのは ・・・ 少し寂しい気もします。

ショップスペースの

ガラスの向こうに、その3倍くらいある部屋があります。スタッフが10人以上います。

全員、オペレーターです。パソコンを前に電話対応されています。そうです、そこは

通販の受付を行なうオペレータールームだったのです。ショップの対応は、その

オペレーターの一人だったようです。

( 目の前でビジネスシーンを目撃すると、正直、少し冷めてしまいますよね )

とは言いつつ、

この 「井上誠耕園」 のオリーブ商品は気になります。エキスラバージンオイル2本と

ドレッシングを2種類買わせて頂きました。嫁さんは、真里さんのアメニティ用品が

気に入ったのか、同じようなサイズの “化粧品のお試しセット” を購入していました。

( もう試したはずやのに ・・・ おばちゃんの考えはようわからんゎ??? )

ちなみに、現地価格(10%OFF)で買えました。

外へ出て、

先程クルマを停めた場所に戻ると、まだ皆さん作業をしておられたので、男性に

“オリーブの選別をされているんですか?” と声を掛けてみました。すると、丁寧に

その男性(お腹だけ見えているのはM氏)は、オリーブの選別についての資料を

見せながら説明してくれました。8種類(段階)に餞別することや、収穫の手摘みに

こだわっている理由、農園スタッフの心得、小豆島特産としてのオリーブのあり方、

欧州オリーブとの根本的な違い、これからの業界云々 ・・・ 初めて会った私に色々

一生懸命に語ってくれました。

( “こんなことまで聞いてもええのかなぁー” と思うような本音や裏話まで ・・・ )

結局、

立ったまま、30分以上話し込んでしまいました。( 私には良い勉強になりました )

ショップでは少し冷めた感があったのですが、やはり、現場(農園)で働いている

スタッフの言葉には重み(本音?)があります。熱い気持ちも十分伝わってきました。

M氏曰く、新たな営業戦略は営業戦略として受け入れ、現場では “農家” として

しっかり作物を育てることに力を入れる(手は抜かない)ことが大事。とのことです。

まず、

しっかりと 「ものづくり」 に対する考え(方向性)を持った上で、商品に愛情を注げる

ようにならなければ、自信を持って商品を売ることなどできないはずです。やはり、

農家は時代が変われど、“ものづくりのプロ” であってほしいですし、あるべきです。

どんな業界にも通ずることかもしれませんが、何を持って 「プロ」 とするかですよね。

この農園では、

オリーブの他にたくさんの柑橘類も育てています。毎年、その畑を増やしている

ようです。“これからも農家であろう!” という姿勢だと感じます。その畑を見ながら、

そろそろ次の場所へ向かいます。M氏のおかげで大きく予定が狂いました(笑)!

余談ですが、

「小豆島オリーブ園」 と 「井上誠耕園」 のショップ部分の建物は、「島宿 真里」 さん

と同じく、「GOOD DESIGN STUDIO(グッドデザインスタジオ)」 さんが関わっている

ようです。ちょっと気になる存在です。

「小豆島オリーブ園」

〒761-4434

香川県小豆郡小豆島町西村甲2171

Tel 0879-82-4260 0120-41-0287(受付8:30~17:00)

Fax 0879-82-0501(24時間受付)

営業時間 8:30 ~ 17:00 (年中無休)

「井上誠耕園」

〒761-4395

香川県小豆郡小豆島町池田2352

Tel 0120-75-0223 Fax 0879-75-1612

営業時間 9:00 ~ 17:00 (日曜、祝日休み)

「GOOD DESIGN STUDIO」

■ 小豆島探訪 【 姫路~福田 】

■ 小豆島探訪 【 創作料理 野の花 】

■ 小豆島探訪 【 二十四の瞳映画村 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ① 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ② 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ③ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ④ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ⑤ 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ① 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ② 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ① 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ② 】

■ 小豆島探訪 【 寒霞渓 】

■ 小豆島探訪 【 島旅のすすめ 】

「ヤマロク醤油」 さんです。

道中、

地の道へ入るとナビが役に立ちません。仕方なく、助手席に座っておられる

お偉いさん(嫁さん)に地図を渡してナビゲーターを依頼します。

私 : “ここらで曲がるんちゃうの?”

嫁 : “あっ、今のとこかなぁ~ ?・?・? ”

私 : “この先、どっちの道?”

嫁 : “たぶん右 ・・・ いや、左! ・・・ ?”

私 : “お嬢さん、右折はできますが、左には道がございませんので

左折はできかねますが ・・・ !!”

少し迷いましたが、

何とか到着です。そこそこ細い道があります。対向車が前から来れば、擦れ違う

のは無理で、どちらかがバックしなければならない箇所もありました。高校時代の

友人の家へ行くような地の道です。そして、この庭先と母屋、離れの様子がとても

似ていて ・・・

この山六さんは、

小豆島へ来る前から自分自身も気になってチェックしていた蔵だったのですが、

偶然、「島宿 真里」 さんで使っておられる醤油の一つが、この蔵の 「再仕込み醤油」

でした。なら、行かないわけにはいきませんよね。

懐かしい気分で

車内から辺りの様子を眺めていると、女性の方(蔵のお嬢さん?若奥さん?)が

気づいてくださいました。私は “ここで商品は買えますか?” と声を掛けてみました。

“ハイ!” と答えが返ってきましたので、クルマを停めて中へ ・・・

“蔵も見学なさいますか?”

“ハイ、お願いします!”

蔵(醸造所)内の

大きな杉樽の側面や柱には、たくさんの菌が貼り付いて真っ白になっています。

木の樽(杉樽)でないとあかん。

木の柱、土壁でないとあかん。

土間でないとあかん。

とは、社長さんのお言葉( HPの社長さん語録より )です。

いかにも歴史があって、

見た目は静かなのですが、どこか仕込みの臨場感が伝わってくるような様相で、

もろみたちの息吹をごく近くに感じます。もっと醤油の濃いニオイや湿った空気が

漂っているのではないかと予想していましたが、それらはほとんどありません。

どちらかと言えば、穏やかで爽やかさすら感じる空間です。

( ひょっとして、カラダに良い菌が飛んでるのか ・・・ ??? )

「登録有形文化財」 の

もろみ蔵です。築100年以上経っているようですが、まだまだ現役です。その

蔵内には 「三十二石(約6,000L)の大杉樽」 が配置されています。何と表現すれば

良いのかわかりませんが、この大きな杉樽を見ていると、単に 「道具」 というよりは、

もろみと一緒に活動しながら、もろみを育てているように感じます。表面に白髪の

ような菌を蓄えた年寄りの古い樽なのですが、とても強い生命力を感じます。

通常、

大手メーカーさんなら4~6ヶ月、ヤマロク醤油さんでは、1~3年、この樽で

育むそうです。そして、「再仕込み醤油」 は、その2倍の歳月を掛けるそうです。

まさに、それこそ “手塩にかけて育てた子” なのでしょうね。

“加減”

というものが、どんな仕事でもポイントです。特に、経験や熟練を要する工程は ・・・

目の前に積んでいたということもあるのですが、この圧搾に使う布が気になって

仕方ありませんでした。これも大事な 「道具」 です。たぶん、“加減” を考えると

この圧搾布にもこだわりや愛着があるのでしょうね ・・・ 。

テイスティング(味見)

させて頂きました。右から2番目が 「再仕込み醤油」 です。

「三十二石大杉樽二度仕込み 『 鶴醤(つるびしお) 』 」 と言います。 色は濃い

褐色ですが、舌の上でフヮ~ッと広がり、まろやかな香りが鼻を抜けていきます。

“千秋万歳の雅味” といったところでしょうか ・・・ 。

『 鶴醤(つるびしお) 』 は、

家ではもったいない味わいでしたので、一番右の 「丹波黒豆三十二石大杉樽

仕込み 『 菊醤(きくびしお) 』 」 を買って帰りました。写真にはありませんが、

一緒に買った 「海苔の佃煮」 が絶品でした。もちろん、ヤマロクさんの醤油を

使って仕上げた佃煮です。( 私のおすすめです! )

訪れて知ったのですが、

色々なメディアに取り上げられているようで、ロンブーや榊原郁恵さんたち、

芸能人のサイン(色紙)がたくさん飾ってありました。

少し道に迷い、

「ヤマロク醤油」 さんの居心地の良さもあり、少し時間が予定オーバーです。

もう数ヶ所行きたい醤油蔵と製麺所(素麺)もあったのですが、あきらめて

「オリーブ」 を扱っている施設に向かいます。

「ヤマロク醤油」

〒761-4411

香川県小豆郡内海町安田甲1607

tel 0879-82-0666

■ 小豆島探訪 【 姫路~福田 】

■ 小豆島探訪 【 創作料理 野の花 】

■ 小豆島探訪 【 二十四の瞳映画村 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ① 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ② 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ③ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ④ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ⑤ 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ① 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ② 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ① 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ② 】

■ 小豆島探訪 【 寒霞渓 】

■ 小豆島探訪 【 島旅のすすめ 】

「マルキン醤油」 さんの

天然醸造蔵は、「島宿 真里」 さんに向かう道沿いの黒い板壁(3枚目の写真)を

連ねた建物の中にあるようです。その板壁の上には窓があり、向こう側には煙突

も見えています。そこからあの柔らかい醤油のにおいが立ち込めていたのでしょう。

“醤油の香りというより諸味(もろみ)の薫り” と私が感じたのは、あながち間違い

ではなかったようです。

小豆島の中で

一番大きな醤油蔵であり、創業100年を超えた丸金醤油(現「マルキン忠勇」)さん

ですが、元々、一社から始まったのではなく、数社の醤油メーカーが集まって始めた

アライアンス企業のようです。ただ、長く建物や商品に使っている、金毘羅宮と同じ

「丸に金の赤いロゴマーク」 が誇らしく、どこに行っても目立っていますよね。

「苗羽(のうま)地区」 に

メインの建物があるのですが、少し北へ向かうと、「馬木(うまき)地区」 があります。

この一帯には醤油や佃煮の工場が密集していますので、「醤の郷(ひしおのさと)」

として、ロゴマークやパンフレットを作り、工場見学を受け入れたり、お土産館などを

開いて、町おこしや観光にも一役買っています。

「マルキン醤油記念館」 も

この 「醤の郷」 にあります。観光の方々にとっては、クルマで入るとすぐ駐車場が

ありますので、立ち寄りやすい施設です。

記念館の中は、

醤油のできる(作る)工程や流れを、模型や昔使っていた古い道具類を展示して

説明しているブースとお土産もののコーナーがあります。酒蔵のこうした施設には

何ヶ所か訪問していますが醤油蔵(工場)は初めてです。もちろん、工程の違いは

ありますが、おおよそ似通っています。改めて “日本文化” の繊細(緻密)さや

生真面目(一生懸命)さを感じます。

そして、

「醤油づくり」 そのものとは別に、その醤油づくりのための「道具(樽や桶、圧搾機

など)」 を見ていると、自分の中で何か物足りなさがあったものが少し見えたような

気がしたのです。例えば、「料理」 を作るための技術や食材の目利き、商売の方法

やビジネス戦略などには目を向ける昨今ですが、「道具」 に対する愛情が薄く、長く

愛着を持って付き合うとか、道具に工夫を施すといった風潮から遠ざかっている

ことに寂しさと危機感を感じるのです。

今回、

このマルキンさんの天然醸造蔵から立ち上る香りを感じなければ、醤油にこれだけ

興味を持ったかどうか ・・・ その仕込みに使う柄杓や櫂などの道具もしかりです。

今の時代だからこそ、ものづくりに必要な 「職人」 と 「道具」、そのあり方をもう一度

見直し(組み立て直し)、双方が必要性を感じて高め合い、“良いものづくりが行える

「環境」” が必要なのかもしれません。一つ言えることは、私たちも消費者として、

安直に 「安い」 「早い」 だけで 「もの」 を選択し、「日本のものづくり文化」 を衰退へ

追い込むようなことだけは避けなければならないということではないでしょうか。

「物産館」 では、

何と言っても、「しょうゆアイスクリーム」 狙いです。以前、どことは言いませんが

ある街場のお店で、醤油~醤油~したアイスクリームを食べさせられて、醤油嫌い

に拍車が掛かっていた私ですので、少し警戒感があったのですが、ここのは違い

ました。アイスクリームにまろやかな醤油の風味が合わさって、少しキャラメル

っぽい味わいがクセになります。しかも、そう甘ったるくはありません。OKです!

さて、

次はどこへ向かいますか ・・・

「マルキン醤油記念館」

〒761-4421

香川県小豆郡小豆島町苗羽甲1850

tel 0879-82-0047 fax 0879-82-6875

■ 小豆島探訪 【 姫路~福田 】

■ 小豆島探訪 【 創作料理 野の花 】

■ 小豆島探訪 【 二十四の瞳映画村 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ① 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ② 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ③ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ④ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ⑤ 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ① 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ② 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ① 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ② 】

■ 小豆島探訪 【 寒霞渓 】

■ 小豆島探訪 【 島旅のすすめ 】

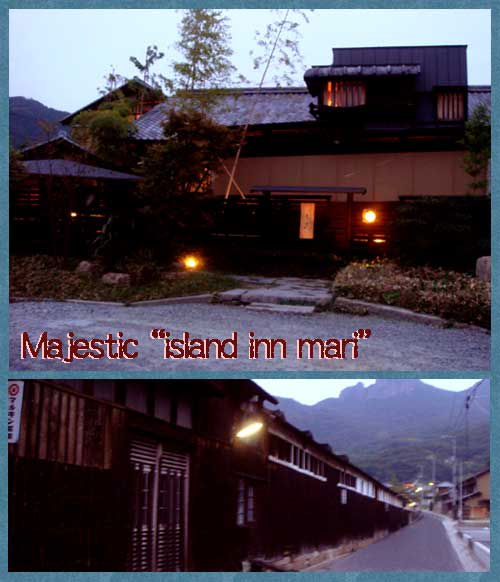

秋の日暮れ、

明かりが灯された宿への案内灯は、どれも柔らかで包み込むような光を放って

います。宿に到着する前に、その光を見ただけで温かな設えが想像できるのです。

“味わう、もろみの島宿。” への誘い ・・・

都会の喧騒

から離れ、この宿を目指して来られる客人にとっては、「非日常な時空間」 である

ことは間違いないのでしょうが、私にとっては、非日常な時間を楽しむというよりも、

日常をどこに置くべきかを確認するための一泊であったような気がします。宿の

設えや料理、スタッフの皆さんの温かな接客を含め、今後の仕事や自身の日常

生活に何が足りないのか、逆に、何が多かったのか、といった自問自答を行える

時間がとれたことは大きかったと感じます。

答えではないのですが、

世の中、色々な方が、色々な場所で、色々なスタンスで生きている。ということを

改めて感じました。そして、島宿も然りです。この宿にしかない空気があります。

においがあります。それこそ世の中、好き嫌いや合う合わないは、何につけある

ものですが、それらを超えたところに存在感や存在意義があるように思います。

“何故、この宿が人気を博しているのか?” というのは愚問なような気がして ・・・

( アメニティは 「井上誠耕園」 のオリーブ製品でした ・・・ このセレクトも一つ? )

「座布団コンサート」

という名だったと思います。ロビーでの小イベントです。夕食時、スタッフの方から

“9時頃ですので、お食事終わったらお越しくださいね” と声を掛けてもらっていた

のですが、ゆっくり食事をしていたら9時を回ってしまいました。慌ててロビーへ

向かいました。何とか少しだけ参加できました。部屋に帰ると、綺麗に片付いて

いて、食事で残ったご飯を夜食用におにぎりにして持って来てくれていました。

( たった15分位の時間で片づけて ・・・ )

手造りの 「果実酒」

何種類あったでしょうか ・・・ 母屋の 「囲炉裏」 がある共有スペースに、こうして

たくさん並んでいます。夕食後、スタッフの方がサーヴしてくれます。他のお客様

との交流の場としても使えるスペースで、食後の一杯、また、横にあるお風呂の

貸切の待合時間に ・・・ きっちりしたパターンでなく、一緒に時間を楽しんで寛いで

ください、という宿からのメッセージだと思います。

ちなみに、

私たちは、「座布団コンサート」 のあと、一旦、部屋に帰ってから出直して ・・・

と思っていたのですが、何と、そのまま寝込んでしまいました。

( 飲み損ねました!スタッフの方や他のお客さんとも話してみたかった ・・・ )

「真里ギャラリー(土産処)」

があります。真里さんで使っている器やお箸、手ぬぐいをはじめ、醤油やもろみ、

素麺、オリーブ商品、日本酒、えびせんなどが販売されています。私たちは食事で

気に入った諸味味噌と小引き素麺、そして、使いやすかったお箸を買いました。

( 写真のお天気ボードとどんぐり君たちは売り物ではありませんので ・・・ )

「島宿 真里」 は、

シックな和風モダンというより、島の特産である醤油(もろみ)のにおいが漂い、

情緒溢れる設えを施した島宿です。特に、質感のある古木や温かみのある灯りが

一層、島宿の風情を醸しています。さりげない調度品の配置も見逃せません。

極め付きは、

静かな時間をゆっくり過ごしてもらいたい、という思いを伝えることができる

スタッフ力でしょうか ・・・ 。小さな宿だからこそ可能な心配りなのかもしれませんが、

各々が高いレベルで宿のコンセプトを理解し、役割を果たさなければ顧客の満足や

感動は生まれないものです。

お客は、

それを望み、それを受け入れ、そして、それを愉しむ ・・・ 。

一泊でしたが、

「島宿 真里」 さんは、ゆったりとした気分で心から寛ぐことのできる秀逸の宿でした。

スタッフの方々が、“自分がお客様だったら ・・・” という目線で、宿運営に積極的に

参加している様子もあちらこちらで伺えました。

結局、

ご主人とはお会いできませんでしたが、ドリンクメニューに私の知っている

ワインが数本ありましたので、チェックアウトの際、女将さんとその話を少し ・・・

女将さんは、

“日本酒なら少しは分かるのですが、ワインは酒屋さんに任せてます。” と仰って

ました。ただ、その酒屋(久本酒店)さんは、ちゃんと真里さんへ来て食事をして、

料理の流れや味を理解した上で、ワインをセレクトしているというお話も伺いました。

とても大切なことです。そして、絶対に必要なことなのです。そうしたブレーンの存在

があり、また、それぞれがちゃんと自分の仕事をしてくれることで、この宿の人気が

支えられているのだと改めて感じました。やはり、「類は友を呼ぶ」 でしょうか ・・・ 。

もう一つ、

個人的に宿のデザインや建築が気になりましたので少し調べてみました。高松の

「グッドデザインスタジオ」 さんが参加されているようです。とても素敵なデザイン

です。デザインスタイルにフレキシブルさがあります。個人的に好きな方向性です。

一泊二日、

女将さんはじめスタッフの皆さん、お世話になりました。

小豆島へ行く機会があれば、“また 「島宿 真里」 さんに!” と思います。

本当にありがとうございました。

「島宿 真里」

〒761-4421 香川県小豆島醤油蔵通り

Tel 0879-82-0086 Fax 0879-82-6432

■ 小豆島探訪 【 姫路~福田 】

■ 小豆島探訪 【 創作料理 野の花 】

■ 小豆島探訪 【 二十四の瞳映画村 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ① 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ② 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ③ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ④ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ⑤ 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ① 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ② 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ① 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ② 】

■ 小豆島探訪 【 寒霞渓 】

■ 小豆島探訪 【 島旅のすすめ 】

前夜、

飲み過ぎたわけではありませんが、最近、知らず知らずに疲れが溜まっていた

のでしょうか ・・・ 熟睡というより爆睡していたらしいです。折角の旅行ですので、

寝るのはもったいない気もしたのですが、ゆっくり布団で眠れる幸せを感じました。

朝、目覚めると、

この “離れ” の部屋の玄関口に箱が置かれていました。中には新聞と牛乳が

入っています。もちろん、前夜に “朝は、牛乳とコーヒー牛乳とフルーツ牛乳、

どれになさいますか?” とスタッフが訊ねてくれましたので、モーニングサービス

だとは分かっていたのですが、“そっと置いてくれる” ・・・ やはり、この心遣いは

嬉しいものです。( 私たちが選んだのは、コーヒー牛乳です。この地元小豆島の

“「肥田乳業」 さんのコーヒーはおいしい” と、何故か私の記憶の底に ・・・ )

慰安旅行などで

泊まる宿であれば、夜の宴会でビールを提げて笑顔でお酌をしてくれた仲居さんが、

朝にはまるで別人のように、慌ただしく朝食の用意をしている姿に興醒めてしまう

という経験を幾度としました。要は、スタッフが常に変わらない距離感でお客様と

接することができるかが大事なのでは ・・・ そこに宿の本当のスタンスが見える

ものです。その点、この 「島宿 真里」 さんは、常にお客様との程よい距離を取る

ことを意識している宿だと感じます。

朝陽が射して、

部屋の中を爽やかな空気が駈け巡ります。昨日とは打って変わって、窓から見える

色合いは、“オリーブの島(小豆島)” です。醤油蔵さんの煙突の向こうに内海湾が

くっきり見えます。少し風はありますが、どうやら秋の穏やかな海のようです。

この風景をもう少し見ておきたいと思い、「石の湯、気の湯」「竹の湯、風の湯」 には

行かず、二階にある古い瓦で設えた湯船(上の写真)に浸かることに ・・・ 。

お風呂からの風景を

ゆっくり楽しんだあと、程なく、スタッフの方が “朝食の用意ができています” と

呼びに(案内に)来てくれました。朝食は母屋の部屋(個室でした)で戴きます。

「お目ざめ朝ごはん」

と、お品書きにありました。朝から品数豊富で “シャキッ!” としそうです。

* 青汁

* 明太子入り出し巻き

* 芋づるぽん酢 じゃこ

* 鯛おろし和え

* 小芋と赤はつか焚き合わせ

* 鰆味噌漬

* 小松菜とあげのお浸し

* 手づくり豆腐

* サラダ盛り もろみドレッシング

* 麦味噌汁 ご飯

* さつま芋ババロア

野菜が旨い!

宿のすぐ近くに畑があります。ご主人の母上(宿の創業者)が作られている野菜が

並びます。昨夜の大根や蕪も美味しかったのですが、自家製のもろみドレッシング

で戴いた、今朝の姫大根と姫人参も素晴らしかったです。地の食材を地の食材で

造った醤油やドレッシングで戴くのは、この上ない贅沢ですよね。青汁のベースは

法連草でしょうか、パイナップルの甘酸っぱさが相まって飲み易いジュースでした。

( 私が気に入ったのは、何といっても 「もろみドレッシング」 ですが ・・・ )

最後はデザートです。

スタッフの方が私(おっちゃん)を気遣って “男性の方のお口に合うかどうか ・・・” と

前置きをしてくださいました。しかし、ご心配なく!元々、私は甘いものが大好きで、

左右両刀使いです!

小さい頃は、

誰(男の子)でも甘い物が好きなはずです。それが大人になるにつれ嗜好が変化

して、好きなものが多少は変わってきます。私世代以上の世代では、小さい時に

甘いものが少なく、美味しいものがそう多くなかった時代に育っているでしょうから、

元々食べれない(美味しいと思わない)方もいらっしゃいます。しかし、“甘いものは

・・・” という表現には、“贅沢” とか “男が” というキーワードが隠されていることが

意外と多いものです。( 意地っ張りや食べず嫌いです )

私世代の

“甘いものは ・・・” には、“男が ・・・ オッサンが ・・・ ” という他人の目があることが

気になる人はいるはずです。ただ、本当は甘いものが好きな人が多いはずですよ。

なぜなら、小さい頃は皆、 “おいしい!” と思って食べていたのですから ・・・

( おっちゃんに愛の手を ・・・ )

「さつま芋のババロア」

シッカリした味わいのシッカリしたデザートでした。これは完全に男性向き!で、

おっちゃんにウケる味です。( 昨夜の 「南瓜あいすくりーむ」 が気になる ・・・ )

完食です! ご馳走さまでした。

■ 小豆島探訪 【 姫路~福田 】

■ 小豆島探訪 【 創作料理 野の花 】

■ 小豆島探訪 【 二十四の瞳映画村 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ① 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ② 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ③ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ④ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ⑤ 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ① 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ② 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ① 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ② 】

■ 小豆島探訪 【 寒霞渓 】

■ 小豆島探訪 【 島旅のすすめ 】

「醤油会席(しょうゆかいせき)」

と銘を打った料理はコース仕立てで提供されます。スタッフの方から “お食事は、

お部屋(部屋食)と母屋(食事処)どちらになさいますか?” と尋ねられました。

スタッフの方の手間だとは思ったのですが、“部屋まで(運んでもらって)いいですか”

とお願いしました。 ( 写真は順序無視でランダムに掲載しています )

食前酒は、

宿のオリジナル 「梨と金木犀のカクテル(醤油会席に含まれる)」 です。

そして、香川の地ビール 「さぬきビール ケルシュ」 とフランスロワールの

白ワイン 「ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ シュール・リー」 です。

うどんに見えるのは、

通常の素麺になる前の工程、少し太め(うどんに近い)の 「小引き素麺」 です 。

これまた、醤油に絞る前のもろみと鰹出汁を合わせた自慢の 「諸味つゆ」 で

頂きます。他、「オリーブ新漬の天婦羅」 「太刀魚南蛮漬とろろ掛け」 「飯蛸

白地添え」。 ( 美味しかったので、諸味と小引き素麺はおみやげに買いました )

特別な逸品!

「特別室」 には、メニュー以外にもう一品プラスされるようです。「渡り蟹」 です。

茹で加減が良いからでしょうか、身の締まり方が繊細でとても豊かな味でした。

「げた煎り胡麻酢掛け」 と 「丸ハギみぞれ蒸し」 です。共に、好きな魚ですが、

予想と違った味わいもあり、ふくよかな口当たりに仕上がっていたことに少し

驚きました。ちなみに、舌平目のことを小豆島では、“げた” と言うそうです。

新鮮な魚介類で、

盛り付けも綺麗であることは間違いないのですが、やはり、「醤油」 です。

特に、烏賊に 「もろみ醤油(最下方の写真にある茶色い醤油)」 は目から

ウロコです。( 醤油二種は最後までテーブルにキープしていました )

油もの(揚物)は、

「芋づる一本揚げ」 と 「さつま芋天婦羅」 です。ハーブ塩で頂きます。

何気ないのですが、盛付にセンスとアイデアを感じるのは私だけでしょうか。

敢えて言えば、天紙を開けた時に “色” があればもっと嬉しいかなぁ ・・・ 。

おしながきに “島肴” とありました。

「つばすの照焼き」 です。添えられているのは、ほうれん草と夏みかんです。

ツバスは焼きにするとパサつくことが多い魚ですが、身がしっとりしていて

美味。このしっとり感は、醤油?それとも、オリーブオイルの効能でしょうか。

土鍋で炊いたご飯、

パリパリおこげがついているのにモチモチです。そのご飯の友には 「諸味みそ」 と

「小豆島の佃煮」 です。最初から、あれこれ “美味しい” と表現してきましたので、

ここでは “旨い!” と言っておきます。

「甘」 の下の写真は

デザートではなく、ミントの葉の乗ったおしぼりです。「南瓜あいすくりーむと果物」

とメニューにあったのですが、写真が残っていません。私も嫁さんも食べた記憶が

ありません。酔っていたのでしょうか? それとも ・・・・・ (残念!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

静かな居間での食事、

何故か、街場にある料亭の個室でゆったりと食事をしているような錯覚に陥ります。

私たちの部屋は “離れ” です。調理場から料理を一品ずつスタッフの方が運んで

くださいました。“申し訳ないです!ありがとうございました。”

嫁さん曰く、

“たまには、こんな場所で上げ膳据え膳もええもんやわぁ~”

・・・ そう言えば、ほとんどそういったお店に連れて行った記憶がありません。

一方、私は ・・・ ここは、嫁さんにも “申し訳ないです!” です。

料理は、

季節感のある地場産物など、素材の良さにも目は行くのですが、私はどちらかと

言うと、一品一品それぞれちゃんと手を入れて料理しているということに感服です。

偉そうな言い方ですが、“人気があるのも頷ける!” という感想に至るわけです。

ややもすると、

一般的な観光地の宿の料理は、”出せばいい(終わり)” といった風な内容が多く、

料理旅館と名乗っているところでさえ、単に新鮮な魚介類や霜降りの肉を多く提供

すれば客は満足するだろう、といった発想に終始していることも稀ではありません。

いや、そうした向きが多い。だから、ちゃんとした宿が評価されるわけですが ・・・ 。

醤油をもう一度。

右上の茶色いのが 「諸味醤油(もろみしょうゆ)」 です。自家製の諸味味噌に

地元の醤油を合わせた上に、そこそこ多めの山葵を加えてパンチを利かせた

オリジナリティーのあるつけ醤油です。左下の黒いのが 「再仕込み醤油」 です。

これは、一度できた醤油を再度仕込み直す ・・・ という手間を掛けた醤油です。

( 「ヤマロク醤油」 さんの 「鶴醤」 という再仕込み醤油です。 )

共に

色は濃厚なのですが、味に柔らかさと深みがあります。このつけ醤油の香りと

味わいに触れただけで、小豆島の醤油の奥深さと歴史を感じてしまいます。

まさか、数日前まで醤油嫌いだった自分が醤油を評価するとは ・・・ 。

「島宿 真里」さんの心のこもった夕食を堪能しました。

ご馳走さまでした!

■ 小豆島探訪 【 姫路~福田 】

■ 小豆島探訪 【 創作料理 野の花 】

■ 小豆島探訪 【 二十四の瞳映画村 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ① 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ② 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ③ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ④ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ⑤ 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ① 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ② 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ① 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ② 】

■ 小豆島探訪 【 寒霞渓 】

■ 小豆島探訪 【 島旅のすすめ 】

昔ながらの

醤油蔵が立ち並ぶ通りから脇道へ入ると、醤油の香り ・・・

いや、「もろみ」 の薫りである。その柔らかな匂いが途切れないほど間近に

「島宿 真里」 はあった。派手さはないが威風堂々とした和風の設えである。

脇道というより、

少し勾配があり、どこか懐かしさが漂い、何やしら染みついたものを辿りたくなる

ような山径の右手に 「島宿 真里」 は在ります。それにしても、圧倒されるような

醤油のニオイ ・・・ 実は私、醤油があまり好きではありません。どちらかと言えば、

甘味が旨味だと脳みそが反応するタイプの人間なのです。ゆえに、どうも醤油の

あのツーンとくるニオイが気になってしまうのです。

しかし、その 「醤油」、

今までは好き嫌いではなく、得意/不得意の域で、単に不得意だったのだと、

小豆島で気づかされました。そう云えば、ちゃんとした醤油をちゃんと味わったことが

あっただろうか ・・・ 無かったような気がします。「島宿 真里」 に到着、荷物を部屋に

置き、散歩がてら宿の周辺を散策しました。約小1時間ですが、その短い時間の中で

私の脳みそに変化が起こったのです。

辺りに漂う醤油の香りが

家庭や店で使っている醤油のニオイと全く違うと感じ始めました。今まで感じていた

あのツーンとするニオイに脳みそが過剰にマイナス反応を起こし、味覚から醤油を

遠ざけていたのではないかと ・・・ 。私の中にあった醤油のニオイではなく、まさに、

ここでは “もろみの薫り”なのです。甘みを感じる芳しいもろみ香に、初めて、良い

匂いだと思えたのです。

人間、不思議なもので、

一旦、脳みそが “好き” だとインプットすると、どんどんプラスに思えてくるものです。

夕食が楽しみです!さて、私たちが宿泊するのは “「お」 の間” という特別室で、

一階が居間、二階が寝室と内風呂になっているモダンな感じの “離れ” のようです。

どんな部屋なのでしょうか ・・・

スタッフの方が

私たちのクルマの音で、わざわざ駐車場まで迎えに来てくださり、玄関からロビーに

上がって、離れの 「お」 の間まで案内してくださいました。大きなホテルや旅館、また

小さな民宿とも一線を引いたような接客姿勢を感じます。たぶん、この宿独自の

“もてなしの心” があり、自然とそうした雰囲気を醸しているのだと思います。

「島宿 真里」 には、

「ひし」 「お」 「で」 「も」 「て」 「な」 「す」 という7つの部屋があります。

“醤(ひしお)で持て成す” という意味を部屋の名前に振り分けているようです。

それぞれ違った佇まいの部屋らしいのですが、全体的には古民家をリノベーション

したような風情がある設えで、ゆったり寛げてホッとした気分になり癒されます。

また、部屋以外にも腰を下ろせる共有スペースが有り、安穏無事な田舎の大きな

お屋敷の日常に、誰かが非日常の時間を散りばめたような感覚です。

部屋に入ると、

(梅?)塩昆布を浮かべたお茶と揚げおかきを出して頂きました。グラスに

小っちゃな御手拭きが入っていて心が和みます。冷蔵庫に、綺麗なブルー(水)と

グリーンの瓶(香草茶)が用意されていました。“無料ですので、足りなければ

お申し付けください” といった声を掛けて頂きました。香草茶はレモンバームか

なんかでしょうか ・・・ 。少し甘くて、なかなか乙な味わいでした。

散歩から帰って、

夕食まで時間がありましたので、お風呂に入ることにしました。内風呂は小さな

お風呂でしたので、母屋の横手に広がる 「里枝温泉」 と名の付いた自家源泉の

温泉に向かいます。「石の湯(内)気の湯(外)」 と 「竹の湯(内)風の湯(外)」、

内湯と外湯が対になって2ヶ所に分かれています。夜と次の日の朝、男湯女湯が

入れ替わります。夜9時以降は、誰も入っていなければ家族で貸切も可能です。

( 温泉の写真を撮り忘れましたので、真里さんのHPより転載させて頂きました )

広くはない湯殿ですが、

動線や空間(露天がありますので当たり前ですが ・・・ )が開放的ですし、多くても

7組しか泊っていませんので、そう大人数にはなりません。実際、私と嫁さんが

入った時は、それぞれ一人でした。男湯には途中でお一方入ってこられましたが、

女湯の嫁さんはずっと一人だったそうです。内湯も露天風呂も独り占めです。

少し塩分を感じましたがベトつき感は全くなく、どちらかと言うと “サラッとした

いいお湯” でした。

■ 小豆島探訪 【 姫路~福田 】

■ 小豆島探訪 【 創作料理 野の花 】

■ 小豆島探訪 【 二十四の瞳映画村 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ① 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ② 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ③ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ④ 】

■ 小豆島探訪 【 島宿 真里 ⑤ 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ① 】

■ 小豆島探訪 【 醤の郷 ② 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ① 】

■ 小豆島探訪 【 オリーブ百年祭 ② 】

■ 小豆島探訪 【 寒霞渓 】

■ 小豆島探訪 【 島旅のすすめ 】