こんにちは

今週は全国的に豪雨災害

またコロナ感染者数が最多などのニュース

日々心痛みます

被害にあわれた方、コロナ感染された方には

お見舞い申し上げます。

何もお手伝いができませんが、

明日は我が身と気持ちを引き締めて参りたいと思います

さてコロナ蔓延、大阪緊急事態宣言の中

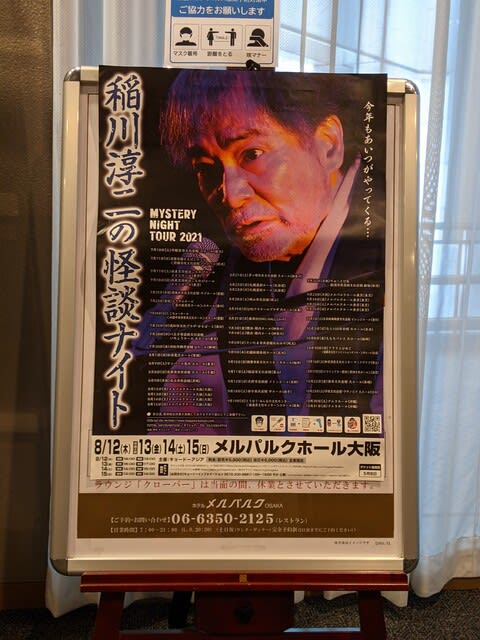

恒例の稲川淳二さんの怖い話 「ミステリーナイトツアー」

大阪にて無事開催されました。(今年で29回目)

*ナイトツアーとあるけど、真っ昼間でした!...(* ̄0 ̄)ノ

稲川さんは大阪のファンを、

ことさらに大事にしてくださって

「初めの頃大阪で盛り立ててもらった」と

大阪の地はとくに思い入れがあるようです。

それでなんとか中止にならなかったので

行ってきました。

稲川さんももう70歳を超えていらっしゃいますが

お元気そうで、

相変わらずの怪談トークを聞かせてもらいました。

怖い話というと

おどろおどろしい話、

オカルトに分類されたりしてますが、

稲川さんのそれは

ある意味ちっとも怖くありません。

最近 うるっ とくる

いい話も必ず入っています。

初めは女幽霊の話

稲川さん独特の擬声語?というのかな

カラーンコローン

トントントン(足音)

バタン、ドン

ザー、ザー

という言葉をとても効果的にお使いになって

頭の中に情景がワーッと浮かんできます。

大体結末は想像できるのです。

ああ、あれは幽霊だ

主人公がビビっているぞ

と思うとニヤニヤしてしまいます。

それが楽しいのです。

有名人の体験談もあります。

テレビではおっしゃらないのですが、

会場に聞きに行くと、

具体的な実名を出して下さるので

よりイメージが湧きやすいです。

うるっとくる話は、

函館の漁師さんのお父さんの霊。

漁に出てある日戻らなかったお父さん。

大人になってから結局息子は

お父さんと同じ漁師になった。

ある日漁に出て、お父さんが戻らなかったあの日のような嵐に見舞われる。

その時お父さんの強い手がしっかり息子の手を支え、舵を取ることが出来て

荒波を乗り切った。

その間ずっと、お父さんの乗っていた船の汽笛の音が聞こえていたとか。

そして息子は無事港に帰り着いた。

というあらすじではありますが、

稲川さんの語りだと

泣けて泣けて仕方ありませんでした。

稲川さん、いいお話しをありがとうございました。

心霊写真コーナーも

明るく楽しく解説してもらって

いつもならみんなでワー、キャーとか言うところですが

コロナのこともあるし

皆さん静かで

稲川さんとしては、

ちょっとテンションが上がらなかったですかね。

稲川さんはとにかく話し上手です。

恐い話だけではなく、

ファンをいつまでも惹きつけておく術をよくご存じで、

いつも舞台の最初は

「ただいま~」と言い

「ここへ来るとほっとするよ」

とか言って、

舞台の最後は

「皆さんから元気をもらって

一年、又一年と生きていけます」

みたいなことをおっしゃいます。

それでまた来年行かないといけない気にさせられるのです。

ストレートに”又来て下さい”

と言うよりなんと効果的な物言いなのでしょう。

私もついついずっと行っています。

いつの間にかX年。

稲川さんの事をお知りになりたい方はコチラ↓

とても良い記事だと思って

貼り付けておきます。

🧡💛💚🧡🤍💚🧡💛💙🧡🤍💙🧡💛💜🧡🤍💜🧡💛🤎🧡🤍🤎

稲川淳二が障がい者アーティストを支援する理由 育成プロジェクト「稲川芸術祭」がスタート(ENCOUNT) - Yahoo!ニュース