12/8は太平洋戦争の開戦日です

1941(昭和16)年12月8日午前3時19分(現地時間7日午前7時49分)、

日本軍がハワイ・オアフ島・真珠湾のアメリカ軍基地を奇襲攻撃し、

3年6箇月に及ぶ大東亜戦争対米英戦(太平洋戦争)が勃発した。

「12月8日午前零時を期して戦闘行動を開始せよ」という意味の暗号電報

「ニイタカヤマノボレ1208」が船橋海軍無線電信所から送信され、

戦艦アリゾナ等戦艦11隻を撃沈、400機近くの航空機を破壊して

、攻撃の成功を告げる「トラトラトラ」という暗号文が打電された。

元々は、ワシントンで交渉していた野村・来栖両大使が

アメリカ側に最後通牒を手渡してから攻撃を開始することになっていたが、

最後通牒の文書の作成に時間がかかったため、事実上奇襲攻撃となってしまった。

アメリカ軍は「リメンバー・パールハーバー」を戦争遂行の合言葉とした

戦前の古関裕而さんは、

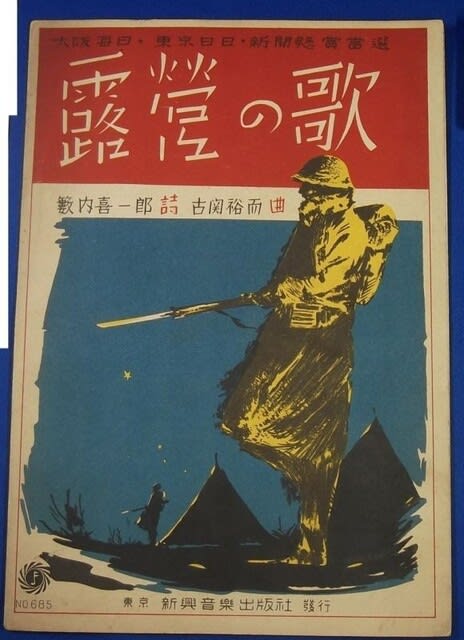

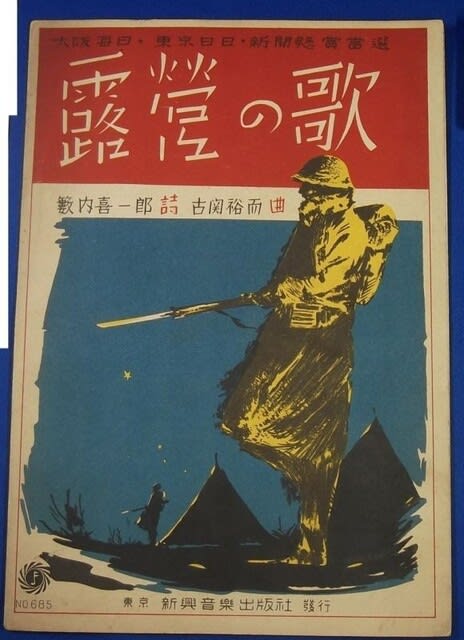

露営の歌」「暁に祈る」「若鷲の歌」等の軍歌をヒットさせ、

「軍歌の覇王」と呼ばれていました

10月に福島市入江町にある「古関裕而記念館」を訪問しました

平日にもかかわらず駐車場が満車状態で訪れる人も多いようです

NHK朝ドラ「エール」の影響も大きいものと考えられます

建物の外観は、名曲とんがり帽子(鐘のなる丘)を連想させるデザインとなっていました

1Fは、ロビー風になっていて

2Fが展示室になっています

撮影は禁止となっていますので写真は出せませんが

系統的に分かりやすい展示がされています

軍歌→戦時歌謡? 流行歌と軍歌は別物ではなく地続き???

レコード会社は、ご当地ソングが流行れば「地方小唄」を、

そして戦争が起これば「軍歌」を、

それぞれ“売れる商品”としてリリースし、

作曲家の古関裕而さんも、満洲事変や第一次上海事変に際して、

「満州征旅の歌」「肉弾三勇士の歌」などの軍歌を作っているのです。

山田耕筰も、中山晋平も、古賀政男も、みな同じでした。

戦時歌謡という考え方は誤解を招くと

古関さん自身が自伝で次のように述べています

”戦時歌謡など一切を「軍歌」あるいは「軍国歌謡」と呼んでいるが

「露営の歌」は大衆の心から生まれた曲であり、

軍の命による軍歌ではないのである

「露営の歌」(唄:伊藤久男)

”勝ってくるぞと勇ましく 誓って国を出たからは

手柄立てずに死なりょうか

進軍らっぱ聞くたびに 瞼にうかぶ旗のなみ♪”

いわゆる国民一般が歌う歌は戦時歌謡なのである”と・・・

(出典:古関裕而著『鐘よ鳴り響け』)

つまり、戦時歌謡は「大衆の心から生まれた曲」として

流行歌と同じように扱われ、軍歌から切り離されているということです

当時のレコードにはジャンル名が添えられていましたが、

「愛国歌」「国民歌」「時局歌」「軍国歌謡」などはあっても、

「戦時歌謡」という表記は見かけたことがありません。

ちなみに、「露営の歌」の場合は「軍歌」とされていました。

コロムビアの新譜案内。「露営の歌」は「軍歌」とあります

戦後、キングレコードで軍歌レコードの制作などに関わった長田暁二氏は、

「戦時歌謡」を「昭和36年の筆者の造語」と告白しています(『戦争が遺した歌』)

また、日本最大の国語辞典である『日本国語大辞典』では、

軍歌がつぎのように適切に説明されています

軍歌とは・・・

”兵士の士気をふるい立たせ、あるいは軍事思想を普及するために作られた歌曲

行進曲風のものが多く、時代により流行歌ともなる”

(出典:『日本国語大辞典』デジタル版)

実は、古関裕而自身は、自伝でも「軍歌や時局歌」について

「仕事なのだとわり切って引き受け、時勢の流れにまかせていた」と書いているのです。

(参考引用 辻田真佐憲氏の記事)

古関裕而さんは、戦後になっても

「長崎の鐘・栄光の架橋・君の名は・イヨマンテの夜」等の名曲を残されています。

伊藤久男さんとは、古関さんの奥さん”金子さん”が

同じ大学で学んでいた関係もあり親友でした

野球に関連する応援歌も多く残されていて

野球殿堂入りをされ記念の品々も展示されていました

私達は、8月や、12月には時折軍歌も演奏しますが

出来るだけ「大衆の心から生まれた歌」に近いものを選曲しています。

私の好きな「暁に祈る」も、折を見て又演奏したいです

1941(昭和16)年12月8日午前3時19分(現地時間7日午前7時49分)、

日本軍がハワイ・オアフ島・真珠湾のアメリカ軍基地を奇襲攻撃し、

3年6箇月に及ぶ大東亜戦争対米英戦(太平洋戦争)が勃発した。

「12月8日午前零時を期して戦闘行動を開始せよ」という意味の暗号電報

「ニイタカヤマノボレ1208」が船橋海軍無線電信所から送信され、

戦艦アリゾナ等戦艦11隻を撃沈、400機近くの航空機を破壊して

、攻撃の成功を告げる「トラトラトラ」という暗号文が打電された。

元々は、ワシントンで交渉していた野村・来栖両大使が

アメリカ側に最後通牒を手渡してから攻撃を開始することになっていたが、

最後通牒の文書の作成に時間がかかったため、事実上奇襲攻撃となってしまった。

アメリカ軍は「リメンバー・パールハーバー」を戦争遂行の合言葉とした

戦前の古関裕而さんは、

露営の歌」「暁に祈る」「若鷲の歌」等の軍歌をヒットさせ、

「軍歌の覇王」と呼ばれていました

10月に福島市入江町にある「古関裕而記念館」を訪問しました

平日にもかかわらず駐車場が満車状態で訪れる人も多いようです

NHK朝ドラ「エール」の影響も大きいものと考えられます

建物の外観は、名曲とんがり帽子(鐘のなる丘)を連想させるデザインとなっていました

1Fは、ロビー風になっていて

2Fが展示室になっています

撮影は禁止となっていますので写真は出せませんが

系統的に分かりやすい展示がされています

軍歌→戦時歌謡? 流行歌と軍歌は別物ではなく地続き???

レコード会社は、ご当地ソングが流行れば「地方小唄」を、

そして戦争が起これば「軍歌」を、

それぞれ“売れる商品”としてリリースし、

作曲家の古関裕而さんも、満洲事変や第一次上海事変に際して、

「満州征旅の歌」「肉弾三勇士の歌」などの軍歌を作っているのです。

山田耕筰も、中山晋平も、古賀政男も、みな同じでした。

戦時歌謡という考え方は誤解を招くと

古関さん自身が自伝で次のように述べています

”戦時歌謡など一切を「軍歌」あるいは「軍国歌謡」と呼んでいるが

「露営の歌」は大衆の心から生まれた曲であり、

軍の命による軍歌ではないのである

「露営の歌」(唄:伊藤久男)

”勝ってくるぞと勇ましく 誓って国を出たからは

手柄立てずに死なりょうか

進軍らっぱ聞くたびに 瞼にうかぶ旗のなみ♪”

いわゆる国民一般が歌う歌は戦時歌謡なのである”と・・・

(出典:古関裕而著『鐘よ鳴り響け』)

つまり、戦時歌謡は「大衆の心から生まれた曲」として

流行歌と同じように扱われ、軍歌から切り離されているということです

当時のレコードにはジャンル名が添えられていましたが、

「愛国歌」「国民歌」「時局歌」「軍国歌謡」などはあっても、

「戦時歌謡」という表記は見かけたことがありません。

ちなみに、「露営の歌」の場合は「軍歌」とされていました。

コロムビアの新譜案内。「露営の歌」は「軍歌」とあります

戦後、キングレコードで軍歌レコードの制作などに関わった長田暁二氏は、

「戦時歌謡」を「昭和36年の筆者の造語」と告白しています(『戦争が遺した歌』)

また、日本最大の国語辞典である『日本国語大辞典』では、

軍歌がつぎのように適切に説明されています

軍歌とは・・・

”兵士の士気をふるい立たせ、あるいは軍事思想を普及するために作られた歌曲

行進曲風のものが多く、時代により流行歌ともなる”

(出典:『日本国語大辞典』デジタル版)

実は、古関裕而自身は、自伝でも「軍歌や時局歌」について

「仕事なのだとわり切って引き受け、時勢の流れにまかせていた」と書いているのです。

(参考引用 辻田真佐憲氏の記事)

古関裕而さんは、戦後になっても

「長崎の鐘・栄光の架橋・君の名は・イヨマンテの夜」等の名曲を残されています。

伊藤久男さんとは、古関さんの奥さん”金子さん”が

同じ大学で学んでいた関係もあり親友でした

野球に関連する応援歌も多く残されていて

野球殿堂入りをされ記念の品々も展示されていました

私達は、8月や、12月には時折軍歌も演奏しますが

出来るだけ「大衆の心から生まれた歌」に近いものを選曲しています。

私の好きな「暁に祈る」も、折を見て又演奏したいです