春の香りに触れに百草園に行きました。調布から西に12㌔多摩川を渡った丘陵にあり、80種800本の梅の木があります。松尾芭蕉、大田南畝、若山牧水、北村透谷、徳富蘆花、田山花袋などが訪れている(いと)やんごとなき名称地です。

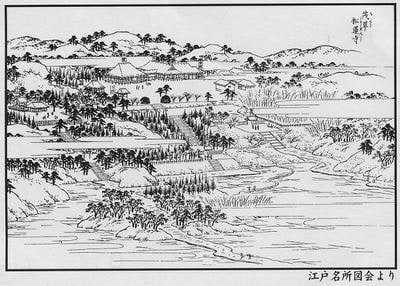

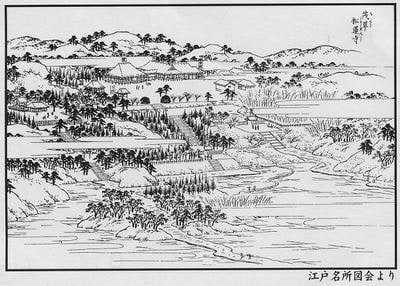

江戸名所図会にも載っており、奈良時代に松蓮寺として創設されました。明治20年に百草園として一般公開したと言う由緒ある地で今は京王電鉄の所有です。

境内には寿昌梅という江戸・享保年間に小田原城主の室:寿昌院が(家康の長男追悼のために松蓮寺を再建した際に)植えた有名な(?)梅の木があります。(後でパンフを読んで知ったくらいの存在感だった=右から伸びている枝)

蘆花の『みゝずのたはこと』の明治40年頃に、世田谷の自宅から歩いて行った時の記述があります。「田の畔に赤い萱草の花が咲く頃の事。ある日太田君がぶらりと東京から遊びに来た。暫く話して、百草園にでも往って見やうか、と主人は云ひだした。百草園は府中から遠くないと聞いて居る。府中までざッと四里、これは熟路である。時計を見れば十一時、ちと晩いかも知れぬが、然し夏の日永の折だ、行かう行かうと云って、早昼飯を食って出かけた。(中略)玉川の渡を渡って、また十丁ばかり、長堤を築いた様に川と共に南東走する低い連山の中の唯有る小山を攀じて百草園に来た。」

筆者注:蘆花は千歳村字粕谷に青山から移って農業を(も)していた。芦花公園駅から南の環八近くの地で今は蘆花恒春園として管理保存されている。

「もと松蓮寺の寺跡で、今は横浜の某氏が別荘になって居る。境内には草葺の茶屋があって、料理宿泊も出来る。茶屋からまた一段堆丘を上つて、大樹に日をよけた恰好の観望台がある。二人は其処の素床に薄縁を敷いてもらって、汗を拭き、茶を飲み、菓子を食ひながら眼を馳せた。

東京近在で展望無双と云はるゝも噓ではなかつた。生憎野末の空少し薄曇りして、筑波も野州上州の山も近い秩父の山も東京の影も今日は見えぬが、つい足下を北西から南東へ青白く流るゝ玉川の流域から「夕立の空より広き」と云ふ武蔵の平原をかけて、自然を表はす濃淡の緑色と、河原及び人の手のあとの道路や家屋を示す些の灰色とをもて描かれた大きな鳥瞰画は、手に取る様に二人が眼下に広げられた。」

「(中略)調布の町に入る頃は、雷は彼の頭上を過ぎて、東京の方に鳴った。雨も小降りにになり、やがて止むだ。暮れたと思ふた日は、生白い夕明になった。調布の町では、道の眞中に五六人立って何かガヤガヤ云ひながら地を見て居る。雷が落ちたあとであらう、煙の様なものがまだ地から立つて居る。戸口に立ったかみさんが、向ふのかみさんを呼びかけ、「洗濯物取りに出りやあの雷だね。わたしや薪小屋に逃げ込んだきり、出ようでようと思つたけンど、如何しても出られなかったゞよ」と云って居る。(後略)」

駅に戻る途中に在る百草牧場の子牛。名物のジェラードを道端の看板で矢印付で宣伝していた→→つい乗ってしまった。

引用の文章は明治文学全集徳富蘆花集より。変換できない旧字は文字を変えました。

江戸名所図会にも載っており、奈良時代に松蓮寺として創設されました。明治20年に百草園として一般公開したと言う由緒ある地で今は京王電鉄の所有です。

境内には寿昌梅という江戸・享保年間に小田原城主の室:寿昌院が(家康の長男追悼のために松蓮寺を再建した際に)植えた有名な(?)梅の木があります。(後でパンフを読んで知ったくらいの存在感だった=右から伸びている枝)

蘆花の『みゝずのたはこと』の明治40年頃に、世田谷の自宅から歩いて行った時の記述があります。「田の畔に赤い萱草の花が咲く頃の事。ある日太田君がぶらりと東京から遊びに来た。暫く話して、百草園にでも往って見やうか、と主人は云ひだした。百草園は府中から遠くないと聞いて居る。府中までざッと四里、これは熟路である。時計を見れば十一時、ちと晩いかも知れぬが、然し夏の日永の折だ、行かう行かうと云って、早昼飯を食って出かけた。(中略)玉川の渡を渡って、また十丁ばかり、長堤を築いた様に川と共に南東走する低い連山の中の唯有る小山を攀じて百草園に来た。」

筆者注:蘆花は千歳村字粕谷に青山から移って農業を(も)していた。芦花公園駅から南の環八近くの地で今は蘆花恒春園として管理保存されている。

「もと松蓮寺の寺跡で、今は横浜の某氏が別荘になって居る。境内には草葺の茶屋があって、料理宿泊も出来る。茶屋からまた一段堆丘を上つて、大樹に日をよけた恰好の観望台がある。二人は其処の素床に薄縁を敷いてもらって、汗を拭き、茶を飲み、菓子を食ひながら眼を馳せた。

東京近在で展望無双と云はるゝも噓ではなかつた。生憎野末の空少し薄曇りして、筑波も野州上州の山も近い秩父の山も東京の影も今日は見えぬが、つい足下を北西から南東へ青白く流るゝ玉川の流域から「夕立の空より広き」と云ふ武蔵の平原をかけて、自然を表はす濃淡の緑色と、河原及び人の手のあとの道路や家屋を示す些の灰色とをもて描かれた大きな鳥瞰画は、手に取る様に二人が眼下に広げられた。」

「(中略)調布の町に入る頃は、雷は彼の頭上を過ぎて、東京の方に鳴った。雨も小降りにになり、やがて止むだ。暮れたと思ふた日は、生白い夕明になった。調布の町では、道の眞中に五六人立って何かガヤガヤ云ひながら地を見て居る。雷が落ちたあとであらう、煙の様なものがまだ地から立つて居る。戸口に立ったかみさんが、向ふのかみさんを呼びかけ、「洗濯物取りに出りやあの雷だね。わたしや薪小屋に逃げ込んだきり、出ようでようと思つたけンど、如何しても出られなかったゞよ」と云って居る。(後略)」

駅に戻る途中に在る百草牧場の子牛。名物のジェラードを道端の看板で矢印付で宣伝していた→→つい乗ってしまった。

引用の文章は明治文学全集徳富蘆花集より。変換できない旧字は文字を変えました。