商店会の日帰りバス旅行で伊豆半島へ行ってきました。雨の予報は大きく外れ陽がさす春の陽気なりました。

特に見所のないツアーなので世界遺産に登録された伊豆の国市にある【韮山反射炉】くらいが目的地と言えばいえました。

今は連双2基の反射炉と煙突(15.7m)しか残っていませんが、竣工した安政4年11月(1857)には一連の施設がありました。

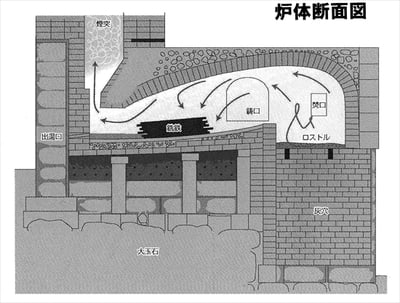

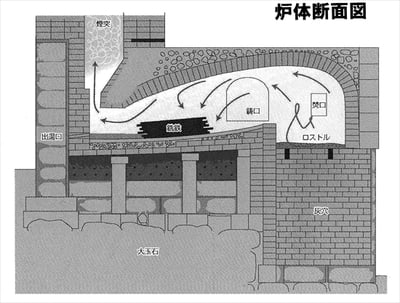

反射炉とは17~18世紀に欧州で発達した金属を溶かして大砲をなどを鋳造する溶解炉です。天井のカーブで熱を反射集中して鉄を溶かしたことに由来します。

明治41年(1908)に陸軍省によって補修されたとき、煙突下部を鉄帯で補強されました。

左の穴が石炭などの燃料の投入口、右の大きな穴が銑鉄など材料の入れる鋳口です。

焚口の下はロストル(簀子)を通して落ちてくる灰を取り出す灰穴で、酸素もこの口から入ります。

溶けた鉄はこの出湯口からでて鋳造されます。

先に出来た南炉で9月9日に最初の18ャ塔h・カノン砲を鋳込み、12月4日から水車の力を利用して砲身に穴を開けはじめ、翌年1月8日に貫通しました。そして3月13日に試射に成功しています。

1年半の間に4門の18ャ塔h砲を作ってお台場に配備されました。

そのプロジェクトを担った蘭学に通じた江川英龍の像が立っていて、集合記念撮影の撮影スャbトになっています。幕府は天保18年(1840)のアヘン戦争で海外列強の侵略に対処すべくこの軍備に着手したそうです。

国の危機を感じてから実行に移す速さと、先進技術を取り入れる能力とは、今の政治家たちに見習ってほしいと思います。

関連多彩なお土産。よくもこれだけ作ったものです。ある意味大いに感心させられました。(中身はどこの観光地でも同じなのかな?)

種類の多さに圧唐ウれました。

種類の多さに圧唐ウれました。

特に見所のないツアーなので世界遺産に登録された伊豆の国市にある【韮山反射炉】くらいが目的地と言えばいえました。

今は連双2基の反射炉と煙突(15.7m)しか残っていませんが、竣工した安政4年11月(1857)には一連の施設がありました。

反射炉とは17~18世紀に欧州で発達した金属を溶かして大砲をなどを鋳造する溶解炉です。天井のカーブで熱を反射集中して鉄を溶かしたことに由来します。

明治41年(1908)に陸軍省によって補修されたとき、煙突下部を鉄帯で補強されました。

左の穴が石炭などの燃料の投入口、右の大きな穴が銑鉄など材料の入れる鋳口です。

焚口の下はロストル(簀子)を通して落ちてくる灰を取り出す灰穴で、酸素もこの口から入ります。

溶けた鉄はこの出湯口からでて鋳造されます。

先に出来た南炉で9月9日に最初の18ャ塔h・カノン砲を鋳込み、12月4日から水車の力を利用して砲身に穴を開けはじめ、翌年1月8日に貫通しました。そして3月13日に試射に成功しています。

1年半の間に4門の18ャ塔h砲を作ってお台場に配備されました。

そのプロジェクトを担った蘭学に通じた江川英龍の像が立っていて、集合記念撮影の撮影スャbトになっています。幕府は天保18年(1840)のアヘン戦争で海外列強の侵略に対処すべくこの軍備に着手したそうです。

国の危機を感じてから実行に移す速さと、先進技術を取り入れる能力とは、今の政治家たちに見習ってほしいと思います。

関連多彩なお土産。よくもこれだけ作ったものです。ある意味大いに感心させられました。(中身はどこの観光地でも同じなのかな?)

種類の多さに圧唐ウれました。

種類の多さに圧唐ウれました。