■教育をつかさどる文科省がウソはいけない

小学生向けの学習指導要領・生きる力 第3章 「道徳」 には、

「(4)うそをついたり、ごまかしをしたりしないで、素直に伸び伸び生活する。」

と書いてある。

今、この指導要領を一番肝に銘じなければならないのは、文部科学省自身だろう。

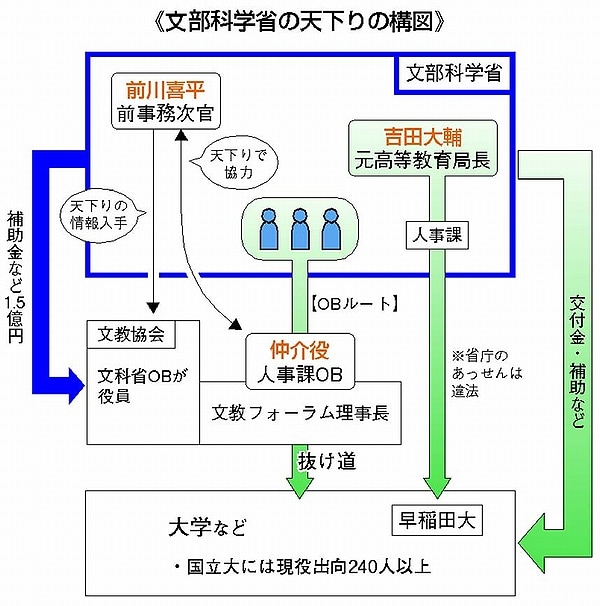

今般、政府の再就職等監視委員会によって、文科省による組織ぐるみの違法な再就職あっせん行為が認定された。いわゆる天下り問題だ。

文科省の人事課が関与した「現役ルート」では、口裏合わせのメモ(想定問答)の存在も明らかになっている。

また、人事課OBによる悪質な「脱法」天下りが認定されたことも大きい(OB迂回ルート)。

各省庁には激震が走っていると想像される。

■「脱法」天下りあっせんを主導した人事課OB

1月27日の予算委員会での小川淳也議員の指摘によって、この「OB迂回ルート」の全容が明らかになってきた。とりわけ、「文科省」と人事課OBをつなぐ「文教協会」という存在を明らかにしたことは大きい。

ここで三者の関係を整理しておきたい。 まず、文教フォーラムは、今回の事案で問題となった人事課OB、嶋貫和男氏が理事長を務める一般社団法人だ。

ホームページを見ると、もちろん、天下りのあっせんをしているとは書いていないが、「組織運営等に関する相談・助言」とある。

▲文教フォーラムのホームページ

▲文教フォーラムのホームページ 私も1月26日の予算委員会で本件について質問したが、その前日に、文科省から徒歩3分のところにある文教フォーラムを訪ねてみた。 すると、小川議員も指摘したように、案内板には不自然にシールが張られていて、その下にはうっすらと「公益財団法人文教協会」と書いてあるのが確認できた。

▲文教フォーラムが入居しているビル(東京都港区)の案内板

▲文教フォーラムが入居しているビル(東京都港区)の案内板 文教フォーラムと文教協会とはいったいどんな関係にあるのだろうか。

■文科省・天下り公益法人・人事課OBのトライアングル

文教協会は、役員9人中、文科省OBが4人を占める天下り公益法人である。全国の大学の資料冊子の発行や講演・研修などを事業としているが、小川淳也議員の予算委員会での追及によって、 ・「全国大学一覧」などの書籍購入等を通じて文科省から約1.5億円のお金が入っていること(平成21年以降)

・文教フォーラムの年間約300万円の家賃を、文教協会が肩代わりしていたこと

が明らかになった。

▲小川淳也議員が予算委員会で使用したパネル資料

▲小川淳也議員が予算委員会で使用したパネル資料 要は、役員の半数近くが天下りで、補助金等でも文科省と密接な関係のある文教協会が、「脱法」天下りあっせんをしていた文教フォーラム理事長、嶋貫氏(図ではR氏)の活動を支えている可能性が浮かび上がってきたのだ。

しかし、ここで一つの疑問が生じた。 確かに、文教協会は文教フォーラムの家賃を払ってきたものの、文科省は民進党からの問い合わせに対して、「退職後のR氏(嶋貫氏)に何らかの給与・謝金等 を支出したことはありません。」と回答しており、嶋貫氏個人に対する文教協会や文科省からの資金提供のルートが見えてこないことだ。

▲民進党の問い合わせに対する文科省回答(1月24日、抜粋)

▲民進党の問い合わせに対する文科省回答(1月24日、抜粋) 一体、嶋貫氏の「脱法」天下りあっせん活動の資金はどこから流れているのか、本当に、文科省や文教協会から嶋貫氏に対して給与・謝金等の支払いを全く行っていないのか。この謎が解けずにいた。

そんなとき、

文教協会のホームページを見ていて、あることに気付いた。トップページに大きく「団体扱火災保険事業」のバナー広告が貼ってあることだ。

■天下り公益法人が火災保険の集金機関

▲文教協会のホームページ

▲文教協会のホームページ これは、「国立大学や国立高等専門学校などに在職する文部科学省共済組合員や退職された方を対象」(退職された方には早期退職募集制度も含むそうだ)とし た団体扱いの火災保険事業で、文教協会は「集金機関」となっており、実質的な仕事は幹事代理店として、日本橋にある「株式会社第一成和事務所」が指定され ている。

ここであることを思いだした。文科省から民進党への回答の中に、「R氏(人事課OBの嶋貫氏)がどのようにして生計を維持していたかについては、文部科学省として関知しておりません。なお、

R氏は保険会社や大学の顧問

の仕事をしていると聞いています」との記述があったことである。

▲民進党の問い合わせに対する文科省回答(1月24日、抜粋)

▲民進党の問い合わせに対する文科省回答(1月24日、抜粋)

■火災保険代理店に人事課OBが天下り

もし、人事課OBの嶋貫氏が、文教協会が集金機関となっている「文部科学省共済組合団体扱火災保険」に何らかの形で関わり報酬を得ているとすれば、天下り公益法人の文教協会と人事課OBの嶋貫氏が、家賃の肩代わりだけでなく、資金面でつながることになる。

1月27日に私が2回目の質問をした時点では、この関係を明らかにする証拠を手に入れることができていなかった。 しかし、私の質問が終わった直後、秘書が

政府が公表している「再就職等報告書」の中から、重要な事実を発見した。

なんと、嶋貫氏が、文教協会の団体扱火災保険の幹事代理店として指定されている「株式会社第一成和事務所」に、「顧問」として再就職していたのだ。

しかも、嶋貫氏が天下りのあっせんを始めた時期と文科省も認めている「平成21年7月」に天下りしている。ドンピシャだ。

▲政府が公表している「再就職等報告書」(別紙3のp.26)

▲政府が公表している「再就職等報告書」(別紙3のp.26) つまり、嶋貫氏には、文教協会が扱う火災保険代理店の顧問として、報酬が入るようになっていたのだ。

確かに、このスキームだと文科省からも文教協会からも、「直接的」「形式的」には、給与・謝金等が嶋貫氏には払われていない。 しかし、火災保険の代理店契約を通じて、「間接的」「実質的」には、文教協会から嶋貫氏に対して資金が流れている。 そして、その資金が「脱法」天下りあっせんのための実質的な「給料」になっている可能性が高いのである。

こうした実態については、1月27日の質問には間に合わず大臣等に確認できなかったが、今日(30日)の参議院予算委員会で、同僚議員の福山参議院議員から質問してもらった。

とにかく、今回の事件を契機に、「脱法」天下りあっせんの全容を解明し、必要に応じて法規制の網をかけるべきである。 山本担当大臣も、そして安倍総理も、私の質問に対して法規制も含めて検討すると明言した。 公務員制度に対する信頼を回復するためにも、徹底した調査と対策を期待したい。 私たちも建設的な提言を続けていくつもりだ。

衆院予算委で、答弁するために挙手する文科省の前川喜平・前事務次官(右から2人目)。左隣は同省人事課OBの嶋貫和男氏=7日午前9時20分、岩下毅撮影

衆院予算委で、答弁するために挙手する文科省の前川喜平・前事務次官(右から2人目)。左隣は同省人事課OBの嶋貫和男氏=7日午前9時20分、岩下毅撮影

▲文教協会のホームページ

▲文教協会のホームページ