■ピースケ君とヤスコさんのケース

・ケージから出すまで鳴き続けます。

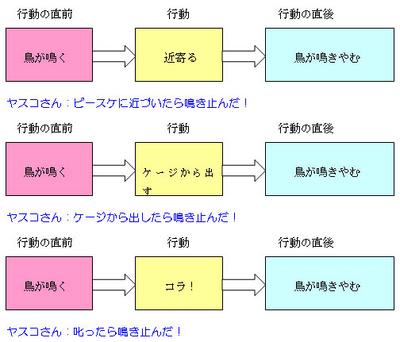

・近寄ると鳴きやみます。

・あまり大きい声で鳴いたら「コラッ」と叱りますが、

一瞬しか効果がありません。

・鳴いてばかりなので、ピースケにかかりきりで困っています。

■鳥の行動を分析してみましょう

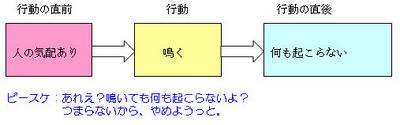

ピースケ君はどうして鳴くのでしょうか。鳥の「心」に何が起きているのかを、私たちが正確に知ることは大変難しいことです。そこで、目に見える行動だけを観察し、分析してみましょう。

無駄鳴きという言葉があります。しかし、鳥はむやみやたらに鳴いているわけではないのです。鳴いた後、何が起こっているでしょうか。または、何がなくなっているか。鳴くという行動の後に何が起こっているか注目です。

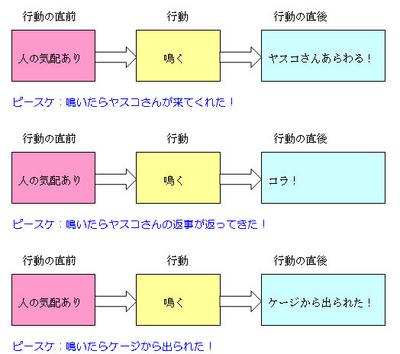

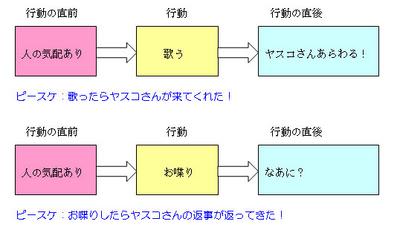

■ピースケくんの行動:行動の直後に起こっているのは?

ピースケ君が鳴くたびに良いことが起こりました。

ピースケ君は、鳴くと良いことが起こるので、鳴く行動を学習したのです。

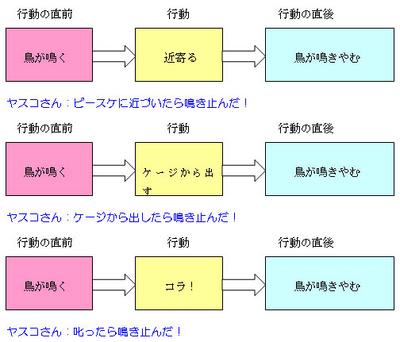

■ヤスコさんの行動:行動の直後に起こっていることは?

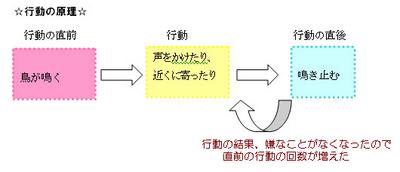

ヤスコさんは、近所の手前もあり、ピースケがずっと鳴き続けているのがとても苦痛でした。叱ったり、近くに寄ったりすると一瞬でも嫌なことがなくなるので、一生懸命叱ったり、なだめたりしていたのです。

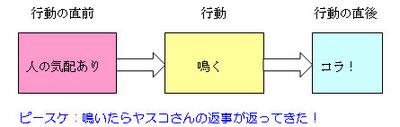

■叱っているのにわかってくれないのはどうして?

叱っている「つもり」でも、ピースケ君にとっては嬉しいことだったのです。

■叱っているつもりだったけど、実は・・・

ヤスコさんは、一生懸命ピースケ君をほめていたのです!

ピースケ:鳴いたらヤスコさんが来てくれるんだから、もっと大きい声で鳴かなくちゃ。

ヤスコさん:よしよし、いい子ね!

■もっとちゃんと叱ればいいの?

しつけというと叱ることを思いつきますが、罰は、行動を止めさせるだけの罰を毎回与えなくては効果がありません。また、罰には色々な副作用があります。新たな問題行動を作ってしまうこともあるので、罰を使わずに解決する方法を考えてみましょう。

■良い行動を教える

問題行動は、正しい行動を知らないために生じます。呼び鳴きと同時にできない歌やお喋り、鈴を鳴らすといったことを教えてみましょう。歌を歌ったり、お喋りしたり、鈴を鳴らしているときに声をかけたり、外に出したりします。また、呼び鳴きの声がはっきりと区別できる場合には、小さな可愛い呼び声の時だけ近くに行ってあげるようにします。

鳥の「あなたのそばにいたい」「お外で遊びたい」という気持ちも大切に受け止めてあげましょう。

飼い主さんが決めたルール その1

【ほめる】良い行動の後によいことが起こるようにする

・静かにしているときに、ケージから出す、ごほうびを渡す。

・おとなしく遊んでいるときに声をかける

・小さく鳴いたときに近づく、声をかける

最初のうちは、短期間に何度も何度も繰り返しましょう。ちょっとでも上手にできたら近くによってごほうびをあげたり、外に出したり、ケージの外から撫でたり、声をかけたりします。これをしたらいいことが起こる、というの結びつけやすくするのです。

■悪い行動をほめない

次に、ピースケ君の悪い行動をほめないようにしてみましょう。

飼い主さんは、二つめのルールを決めて守ることにしました。

【ほめない】

して欲しくない行動の後に良いことが起こらないようにする

・鳴いているときには、ケージのそばに行かない

・声をかけない

呼び鳴きしても答えないよ、と伝えるのです。同じ部屋にいるときには、視線を合わせず、無関心を装います。でも、ここで大切なのは、鳥に関心がないように装っていても、気づかれないようにそっと鳥を観察していることです。

呼び鳴きがやんだら、数を数えましょう。最初は、1,2・・ここまで静かにしていたら、声をかける。次は、3まで。次は4まで・・と徐々に時間を延ばしていきましょう。

→もっと楽しくトレーニング♪

「

かくれんぼゲーム」遊んでみましょう!

■無視の落とし穴

ただし、3つの箱を知らずに「呼び鳴きには無視すればいいのね」とだけを教わった人が実行すると、呼び鳴きをさらに酷くしてしまうことも考えられます。

鳴いても鳴いても声をかけない、姿を見せない。簡単簡単。

しかし、無視しても、これまで、鳴けば来てくれていたのですから、鳥は一生懸命呼び続けます。

呼び続ける時間がどんどん長くなり、声も大きくなっていきます。

飼い主さんにとっては、呼び鳴きはうれしくないことです。近所の手前もあります。根負けして、鳥に声をかけたり、そばによって鳴くのをやめせようとしてしまう可能性が高いのです。

でも、鳥にとっては、

大きい声でたくさん鳴くとケージの近くに来てくれる♪

もっと大きな声で呼ばなくちゃ! ということになってしまうのです。

呼び鳴きを解消するのは、無視だけではダメなのです。

必ず、同時に良い行動を教えること、それから、どうして問題行動が起こったかを考えることが大切なのです。

だって、鳥はあなたに「問題行動」で伝えたいことがあるのですから。

■問題行動のメッセージを考えてみましょう

罰を使わないしつけが浸透してきましたが、「罰はいけない、無視しよう」では問題は解決しません。

実は、問題行動は鳥自身が必要とするものを得るため(またはなくすため)に生じているのです。鳥は何を要求していたのでしょう。鳥のメッセージを考えてみましょう。

ピースケ君は、どうしてヤスコさんを頻繁に呼んだのでしょうか?

実は、ケージの中で退屈していたのです。

ピースケ:ヤスコさん、遊んで!

ピースケ君のケージにはたくさんのカラフルなおもちゃがつり下げられていましたが、それで遊んでいなかったようです。おもちゃを与えれば遊ぶもの、と思ってしまいがちですが、おもちゃも鳥が面白いと思うものを選びましょう。

鳥が面白いと思うものって?

ヒントは、いつものいたずらにあります。あなたの鳥は、放鳥した時にどんないたずらをしますか? 新しい雑誌を囓ったり、一心不乱に壁紙を囓っていませんか? 鳥が楽しめるおもちゃを与えましょう。

また、野生動物はほとんどの時間を餌を探すことに費やします。食事の時間を長くするように餌を食べにくい容器に入れたり、包んだりして食べにくくしたり、ゲームを放鳥時間に取り入れて、ごほうびに餌をもらえるようにしてみるのも良いでしょう。

ピースケ君の場合は、生活環境を改善することでかなり解決しました。

これが、環境エンリッチメントですね。

■呼び鳴き、もう一つの理由

ピースケ君の場合は、「退屈」が呼び鳴きの原因でしたが、もう一つの理由が考えられます。それは、「仲間はどこにいるの?」の呼び鳴きです。

鳥は鳴き声をコミュニケーションの道具として使います。群れで生活する種類の鳥ならば、仲間の姿が見えない場合は、仲間を捜す声を出します。ケージの中にいる鳥ならば、移動して仲間を捜すことができないのですからなおさら声を使うようになるでしょう。

まして、以前、声を出して呼んだら来てくれた!という経験があったなら(呼んだらいいことがあるという三つの箱が完成していますね)、鳥はとても上手に声を使って仲間である私たちを呼ぶようになるのです。

鳥のケージを置く場所をリビングや家族がいるところに移すなど、家族が家にいるときには、ひとりきりにされる時間が少なくなるようにしてあげるといいですね。放鳥していないときでも、鳴いていないときにケージに向かって声をかけたり、ごほうびをあげたりしてみましょう。鳴いているときには、声をかけたりしないようにします。あまりひどいときにはそっと部屋から出て行き、静かになったら部屋に帰ります。

→もっと楽しくトレーニング♪

「

かくれんぼゲーム」遊んでみましょう!

引っ越しをしたばかりの時などは、鳥が家族とできるだけいられるようなレイアウトにしてあげましょう。

■怖い!

ケージの位置を変えたら呼び鳴きをするようになった。仲間が見えなくなったことで呼び鳴きしている場合もありますが、もしかしたら怖がっているという可能性もあります。窓の外にひらひらした布が見えたり、急降下する物が見えると鳥は恐がり、落ち着きません。

鳥がうまく家庭生活に適応できるよう、私たちが工夫してあげましょう。

■みんなで一緒に楽しく取り組みましょう

鳥の行動は、人の行動にとても大きな影響を受けます。呼び鳴きに反応しないと決めたなら、家族みんなの態度が一致していることがとても大切です。ルールを書いた紙を目につくところに貼っておくと良いですね。

「いつもいい子でいてもらうために」

印刷して使うことができます。

ここを

クリックして下さい。

PDFファイルで開きます。

ファイルが開けない方は、

こちらのHPでAdobe Readerをダウンロード(無料)して下さい。