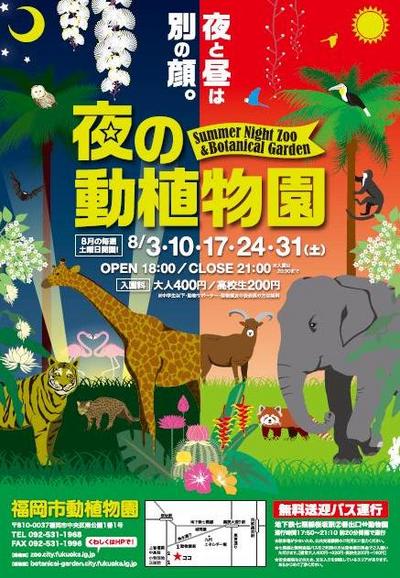

福岡市動物園が夏休みに開催している夜の動物園に行ってきました。

夜の動物園の開園は、夕方6時。「夜」の動物園といっても福岡市の8月中旬の日没は、夜7時過ぎなのでまだまだ夜という感じがしない明るさのうちからスタートです。家族連れ、カップルなどたくさんの人で賑わっています。

入り口では、動物園の地図を印刷した厚紙の団扇を配布していました。入り口には、動物園飼育職員によるスポットガイドがどこで何時から行われるかを案内するボードが設置してあります。スポットガイドの時間については、ボードの情報だけで、印刷されたものは配布されないそうなので、団扇の地図を見ながら時間のチェック。筆記用具を持っていって記録するとよいと思います。

スポットガイドは、どれも大人気です。たくさんの人が集まり、解説をする飼育職員の声に耳を傾け、動物の様子を観察していました。

そうこうするうちに、日が暮れて真っ暗に。動物たちは、来園者に見えるように明かりをつけて展示されています。夜行性の動物達がよく動いている様子が観察できます。昼間は、寝そべっているキツネやイノシシが活発に動いており、足を止める人が多くいたのが印象的でした。

どの動物のケージの前でも人が足を止め、じっくりと動物を見ています。昼間と比べると一つの動物の前にいる時間が長いようです。いつもは寝ている動物達が、活動してるのも理由の一つだと思いますが、もう一つの理由として、昼間よりも視覚情報が遮断され、見るべきものがはっきりとするので集中して観察できるのかもしれません。

また、職員の方がたくさんいらっしゃったのも驚きました。質問しやすい雰囲気で、来場者の方も気軽に質問をしているようでした。動物園のスタッフの皆さんが総出でおもてなしをしている感じがとてもよかったです。

外灯があるので、足下の心配はありませんが、動物園内は緑も多く、暗闇に包まれている感じがします。町中に住んでいると、どこも明かりがついているので暗いことをあまり意識しませんが、動物園を歩いてみて夜って暗かったんだなと思いました。安全な公園内だから、存分に「暗闇」を楽しめます。

動物園は、小さな子供を連れて、またはデートに行くものという感じがしますが、夜の動物園は、難しい年頃の思春期の子供と親御さんにもよさそうです。話が続かなくても、会話がなくても、隣り合って動物を見ている時間を共有する、というのもいいものです。気まずい雰囲気は、暗闇が助けてくれます。

親子連れ、カップルなど、小さな子供から、大人まで楽しめる夜の動物園です。

詳しくはこちらから

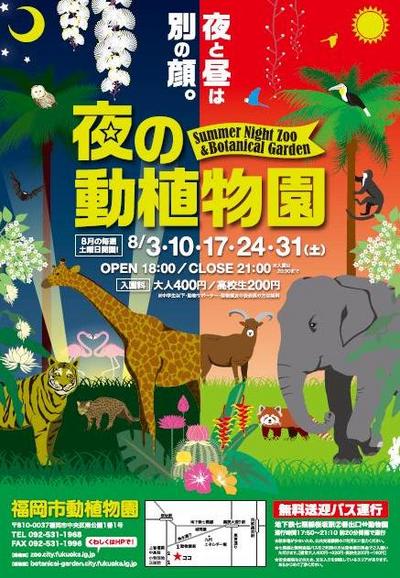

夜の動物園の開園は、夕方6時。「夜」の動物園といっても福岡市の8月中旬の日没は、夜7時過ぎなのでまだまだ夜という感じがしない明るさのうちからスタートです。家族連れ、カップルなどたくさんの人で賑わっています。

入り口では、動物園の地図を印刷した厚紙の団扇を配布していました。入り口には、動物園飼育職員によるスポットガイドがどこで何時から行われるかを案内するボードが設置してあります。スポットガイドの時間については、ボードの情報だけで、印刷されたものは配布されないそうなので、団扇の地図を見ながら時間のチェック。筆記用具を持っていって記録するとよいと思います。

スポットガイドは、どれも大人気です。たくさんの人が集まり、解説をする飼育職員の声に耳を傾け、動物の様子を観察していました。

そうこうするうちに、日が暮れて真っ暗に。動物たちは、来園者に見えるように明かりをつけて展示されています。夜行性の動物達がよく動いている様子が観察できます。昼間は、寝そべっているキツネやイノシシが活発に動いており、足を止める人が多くいたのが印象的でした。

どの動物のケージの前でも人が足を止め、じっくりと動物を見ています。昼間と比べると一つの動物の前にいる時間が長いようです。いつもは寝ている動物達が、活動してるのも理由の一つだと思いますが、もう一つの理由として、昼間よりも視覚情報が遮断され、見るべきものがはっきりとするので集中して観察できるのかもしれません。

また、職員の方がたくさんいらっしゃったのも驚きました。質問しやすい雰囲気で、来場者の方も気軽に質問をしているようでした。動物園のスタッフの皆さんが総出でおもてなしをしている感じがとてもよかったです。

外灯があるので、足下の心配はありませんが、動物園内は緑も多く、暗闇に包まれている感じがします。町中に住んでいると、どこも明かりがついているので暗いことをあまり意識しませんが、動物園を歩いてみて夜って暗かったんだなと思いました。安全な公園内だから、存分に「暗闇」を楽しめます。

動物園は、小さな子供を連れて、またはデートに行くものという感じがしますが、夜の動物園は、難しい年頃の思春期の子供と親御さんにもよさそうです。話が続かなくても、会話がなくても、隣り合って動物を見ている時間を共有する、というのもいいものです。気まずい雰囲気は、暗闇が助けてくれます。

親子連れ、カップルなど、小さな子供から、大人まで楽しめる夜の動物園です。

詳しくはこちらから