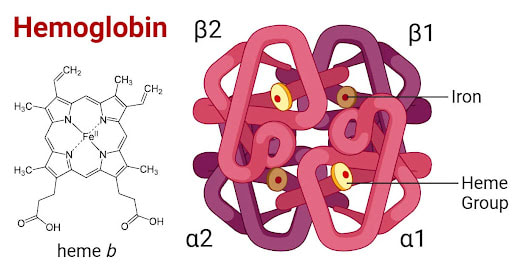

最初に問題視されたのは、この行為自体がパフォーマンス向上に寄与しているのではないか、ということではなく、これら機材を使うことで、選手たちの血中ヘモグロビン量を把握することで、ドーピングしやすくなるのではないか、という指摘から起きたものだったのです。つまりは具体的な数値がわかれば、ドーピングをしやすいのでは、という問題提起から発生した話題だった訳です。

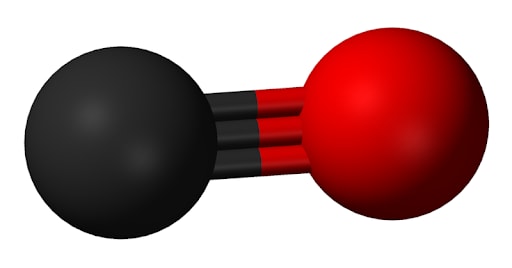

今現在の段階でWADA(世界アンチドーピング機構)やMPCC(反ドーピング倫理運動)は、この一酸化炭素計測の行為自体が直接的にパフォーマンス向上につながるものではないとして、禁止を検討する予定すらないとしているのですが、UCIは「複数回の吸引が最大酸素摂取量(VO2 Max)を向上させる可能性がある」と指摘し、WADA(世界アンチドーピング機構)に見解を求めたというのです。

これは一酸化炭素の摂取量を意図的に変えることで、パフォーマンス向上につながる方法があり、それを実行しているスポーツ(自転車ではない)があるという指摘がアメリカでなされていたことに端を発しているようです。この真偽のほどは定かではありませんが、火のないところに煙は立たずということからも、悪意ある使い方をされる可能性があるのではないかということなのでしょう。この方法では理論上は適切な量の一酸化炭素を吸引することで、最大酸素摂取量(VO2Max)を増やすことができるようなのです。ただ、現段階ではWADAは「我々が把握している限りでは、悪意を持ってそのような行為が行われている形跡も証拠もない」としているのです。

ただ、難しいのは、この血中に一酸化炭素を計測のためとはいえ入れるという行為自体が、WADAのルールブックにある「血液の人工的操作」に該当しないのかというところでしょう。今のところ「計測システム自体が医学・薬学界で20年以上の実績のあるものであること、パフォーマンス向上のために行われているものではなく、トレーニング効果数値確認のため」という目的がはっきりしているだけに、規制対象にはなりえないということのようです。

AFPによるとUCI(国際自転車競技連合)は12日、合法ながらもトップ選手が使用して物議を醸している一酸化炭素吸入に関し、禁止する動きを見せたとのことです。来年1月31日と2月1日に行われる次回の会議で、「選手による一酸化炭素の使用を医療上の理由で禁止することを管理委員会に提案する」としているようです。

![[2個セット] Magene(マージーン) EXAR TPUチューブ 700C 36g (60mm)](https://m.media-amazon.com/images/I/51GqSi2txZL._SL160_.jpg)