※このブログわ 2009年に違うサイトに載せたものを再編集したものなのだ

ぼくらわ 江戸東京博物館で開催中の<よみがえる浮世絵-うるわしき大正新版画>を見たのだ

新版画って あまりなじみがないけど 解説にはこう書かれていたのだ

『新版画は、江戸時代の浮世絵と同様の技法によって制作され大正から昭和初期に興隆した木版画です。当時、社会の近代化にともない風前の灯だった伝統的な木版画技術の復興し、新しい芸術を生み出そうと、版元の主導のもと、絵師(版画家)、彫師、摺師らが結集し、わずか30年ほどの間に2000点を超える様々な新版画が作られた。』

ぼくが 新版画で知っている版画家(絵師)わ 川瀬巴水くらいだったけど 知らなかった版画家がたくさんいて 勉強になったのだ

日本画家で有名な 伊東深水が 版画を手掛けたなんて知らなかったし 外国の人も版画を手掛けたなんて知らなかったのだ ちなみに 皆さんご存じかもしれないけど 伊藤深水わ 女優の朝丘雪路のお父さんなのだ

気になったのわ やぱり 川瀬巴水の作品が気になったのだ 前にも ちょっと見れたけど いつ見てもすごいと思うし 伊藤深水の作品<対鏡>わ 何度も摺りを重ねた着物の赤がキレイでウットリなのだ しかも 背景に バレンの丸い摺り後を わざと目立たせる 『ザラ摺り』という技法を使っていたのだ

最後に 版画の摺る工程や 映像などを紹介していたので 版画のこと ちょっと詳しくなったし 他にも いい作品がいっぱいあったけど 書くと長くなっちゃうので えこうが後で書くと思うのだ

あと もうちょっとで 終わっちゃうけど まだ見てない人わ 今回の展示の 新版画を見てほしいと思うのだ

ここから先わ 展覧会の詳細と えこうの感想を載せるのだ

江戸東京博物館 <よみがえる浮世絵-うるわしの大正新版画> 11月8日(日)まで

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/newtest/exhibition/special/2009/09/index.html

作品リスト

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/newtest/exhibition/special/2009/09/pdf/ukiyoelist.pdf

展示構成

第1章 新版画の誕生

第2章 大正新版画と浮世絵

第3章 新版画とモダニズム

第4章 日米の懸け橋 ロバート・ムラー 新版画コレクションの形成

第5章 新版画の制作

ムラーコレクションとは?(展覧会HPから転載)

新版画のコレクターとして著名であったロバート・ムラー氏( 1911 ~ 2003 )は、新版画の高度な技法や、描かれた情景に感銘を受け、 1931年(昭和6)に、川瀬巴水の「清洲橋」からコレクションを開始しました。彼は、日米開戦間際の 1940年(昭和15)に来日するなど、新版画の版元や版画家と交流を深め作品を収集しました。その総数は、明治錦絵等を含め4000点を超え、まさに世界最大級の日本近代版画コレクションと言えます。

また、彼自身が直接買い付け、大切に保存したため、刷り上がった当時の状態をよくとどめた大変美しい作品のコレクションです。コレクションは、彼の没後、米国スミソニアン協会アーサー・M・サックラー・ギャラリー(ワシントン D.C)に、寄贈されました。本展では、その中でも日本との関わりが特に深い、選りすぐりの新版画作品を展示します。

気になった作品

1-23.高橋松亭・伊藤総山 堀きり花菖蒲

松亭が背景、総山が花鳥を担当。花菖蒲とスズメが右半分にドーンと大きく描かれている構図が面白い。

解説には、『広重の<名所江戸百景>を連想される。』と書かれており、納得。

1-32.フリッツ・カペラリ 柘榴に白鳥

ぷっくりとした鳥が柘榴をついばむ姿が可愛らしい。

1-34.橋口五葉 浴場の女

第1作の版画。下絵に半年、彫りと摺りを4ヶ月かけ検討し、長い期間を掛けて制作したが、仕上がりに満足できなかったそうです。

落款の下に試作と入っているのは、裸体画の検閲を考慮したから。(解説から)

1-48.橋口五葉 浴後の女

湯上り後の女性の仕草が美しい。隣にこの作品の下絵(鉛筆描き)もあり。

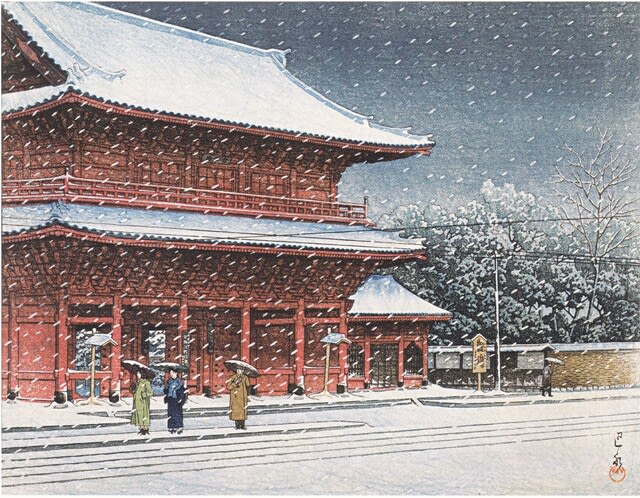

2-13.川瀬巴水 雪の増上寺

2-24.伊東深水 対鏡

伊東深水が版画を制作していたとは、知らなかった。

この作品は、初めて製作した新版画、女性の赤い着物は何度も摺り重ねてだしたベルベットのような赤(重厚な赤)がキレイで、背景には、バレンの丸い摺り後をわざと目立たせる技法『ザラ摺り』を用いている。

2-26.伊東深水 日照雨

2-27.伊東深水 日照雨

2-26と、2-27は、色違いの作品を見比べることが出来る。解説には、『深水も摺りに立ち会い自分の思いを伝えるため2種類が作られた。』と書かれていました。

26の方は、青い傘に着物の襟の色が緑、27は、赤茶色の傘に、青の着物の襟。私は、27の方が好みでした。

2-40.山村耕花 梨園の華 七世松本幸四郎の助六

この山村耕花と言う人は、知らなかった。

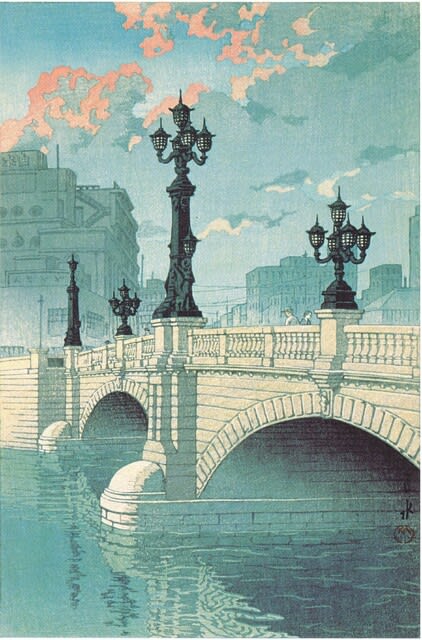

2-48.川瀬巴水 東京十二題 深川上の橋

橋の下から船の見える構図は、北斎の<富嶽三十六景 深川万年橋>を思い起こさせる。

2-55.川瀬巴水 東京二十景 明石町の雨後 原画

2-56.川瀬巴水 東京二十景 明石町の雨後

原画と版画の作品を見比べることが出来る。原画に絵が描かれていた女性が、版画にはいなくなっており、犬のいる場所も変更されている。原画の方が暗い。

2-76.高橋松亭 上州澤渡

2-77.高橋松亭 上州澤渡

76が震災前の作品で、77が震災後の作品。76の方は雪が降っているように見えるが、77の方は、空が『ザラ摺り』をしていて、風雪が強い感じを受ける。

3-24.平野白峰 夏姿(別府)

ザラ摺りで、薄い衣を表現。湯上がり後の後ろ姿の女性が美しい。

3-26.川瀬巴水 日本橋(夜明)

3-36.土屋光逸 東京風景 日比谷の月

雪景色の中、水面に揺れる月明かりが美しい。

3-46.名取春仙 大河内伝次郎 丹下左膳

今にも斬りかかりそうな、迫力がある。

3-48.山中古洞(辰重) 女優(酒井米子)

着物の襟のグラデーションが美しい。

3-50.エリザベス・キース 藍と白

夏の日中の1場面。タイトル通り藍と白のコントラストが美しい。店のショーケースの奥に北斎の「神奈川沖浪裏」があり、北斎を敬慕して制作。

4-13.小林清親 ブルー・シリーズ版画

4-17.花鳥画(金魚)

ニューヨークのシマ・アート・カンパニーで出版記念されたものの1つ。他にも4点展示。

4-21.川瀬巴水 清州橋

この清洲橋は、関東大震災後の復興計画で架けられた橋梁。この作品は、ムラーが生涯手元に置いていた。

4-30.橋口五葉 鴨

五葉唯一の花鳥画の新版画だそうです。

2羽の鴨がいて、一方が潜ってエサを探している。その潜っている鴨のシルエットも分かるように描かれている。

4-56.橋口五葉 夏衣の女 校合摺

校合摺とは、墨版で摺られ、最終的な作品も配色や、色板の枚数を決めるために、作られたもの。

4-57.伊東深水 春

赤い着物が美しい美人画。袖や裾のぼかりもキレイ。

4-49.山村耕花 四世尾上松助の蝙蝠安

ほほに蝙蝠の形の痣がある面白い作品。

4-62.山村耕花 京劇の役者

京劇ならではの鮮やかな色彩のの作品。

気になった作品を並べてみると、不勉強のせいか、私の知らない版画家(絵師)が多いことに気づきました。新版画では、海外の人の作品もありましたし、伊東深水が版画を手掛けていたのも知らなかった。

最後の5章は、川瀬巴水の<雪の増上寺>の版木、原画、順序摺や映像もあって、どのように摺られたのか分かって面白かったですよ。

この新版画の展示は、思っていた以上に良かったです。

この後わ 両国で ランチを安く食べられる<ポパイの台所>に行ったのだけれど そのことわ また 今度書くのだ(※写真わ 撮り忘れたので かなり前にお休みの時に行って 撮ったものなのだ)