※このブログわ 前に違いサイトに載せたものを再編集したものなのだ

牛丼を食べたぼくらわ トーハク(東京国立博物館)に移動して 前回わ 時間が足りなくて じっくり見れなかったので 2回目の<ボストン美術館 日本美術の至宝>を見たのだ

前に見た時わ ゆっくり見れなかったので 今回わ 時間をかけて見たのだ

↓1回目に見た感想を載せるのだ

http://blog.goo.ne.jp/dolci_ekou/e/a2ccb81cb9765308a4330c41634ffffb

気が付いたことを ちょっと ぼくがご紹介するのだ

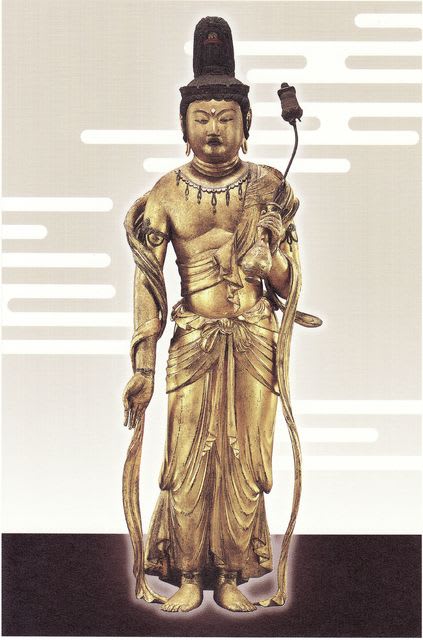

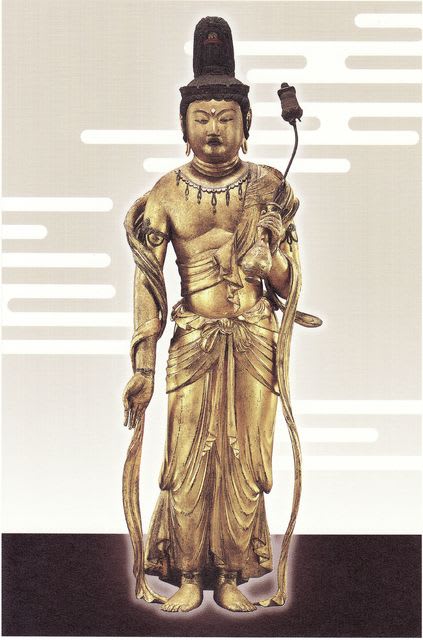

1番良かったのわ 快慶が作った<弥勒菩薩立像>なのだ

照明が特別仕様になっている 金色に輝きが美しい菩薩様なのだ 腰がクネッととなっていて ラインがなめらかで優美だったのだ

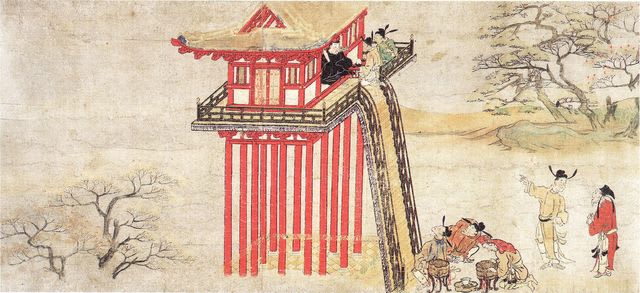

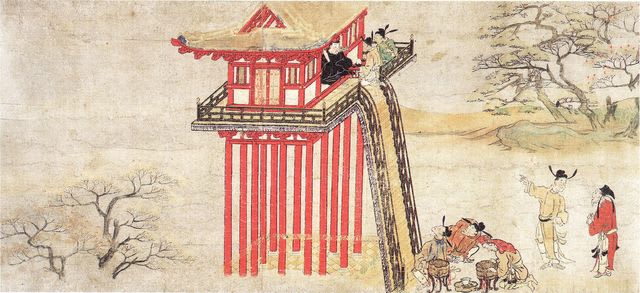

前わ じっくり見ることが出来なかった<吉備大臣入唐絵巻>も良かったのだ(※画像は部分)

マンガを見ているようだったのだ 吉備真備の冒険譚を描いているそうだけど 囲碁勝負でズルをしたり 正座をしながら宙を飛んだり 他にもいろんな面白いエピソードが書かれていて 凄かったのだ

長谷川等伯が描いた<龍虎図屏風>もいいのだ

龍虎図なんだけど トラわ 対決する気満々なんだけど 龍わ 全く気にしてないように見えるのだ

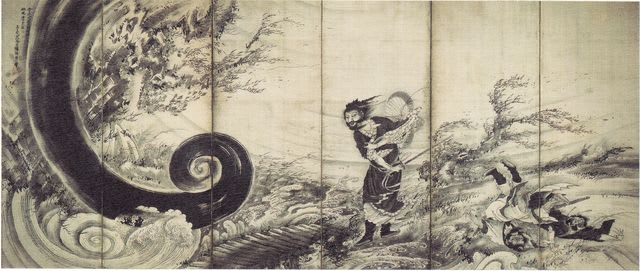

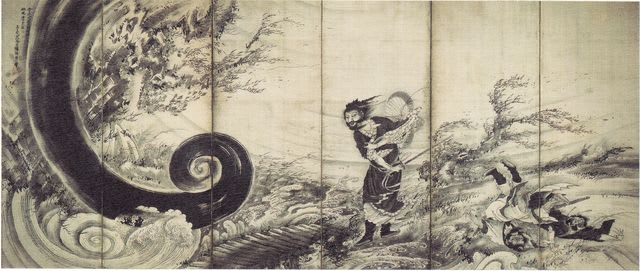

曽我蕭白が描いた<風仙図屏風>わ 面白いのだ

中国の仙人が 剣をグイって振ったら 風がギュインって起きて 周りの人が ステンと転んじゃっているのが 描かれていて 面白いけど 風の表現がすごかったのだ

あと 曽我蕭白が描いた<商山四皓図屏風>も良かったのだ

<ボストン美術館 日本美術の至宝>わ テレビで取り上げられちゃって 混んでいるみたいだけど 絵巻とかもすごく楽しいし 国宝級の作品が多く見れるので 少しでも気になっている人わ 絶対に見に行った方がいいと思うのだ

ここから先わ 展覧会の詳細と えこうの感想を載せるのだ

東京国立博物館 <ボストン美術館 日本美術の至宝> 6月10日(日)まで

http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1416

公式サイト

http://www.boston-nippon.jp/

作品リスト

http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1453

展示構成

プロローグ コレクションのはじまり

第一章 仏のかたち 神のすがた

第二章 海を渡った二大絵巻

第三章 静寂と輝き-中世水墨画と初期狩野派

第四章 華ひらく近世絵画

第五章 奇才 曽我蕭白

第六章 アメリカ人を魅了したわざ-刀剣と染織 (※東京展のみ)

展示の順番は、<プロローグ>→<第一章>→<第二章>→<第三章>→<第六章>→<第四章>→<第五章>となっており、92点を展示。(※展示替え等はなし)

気になった作品

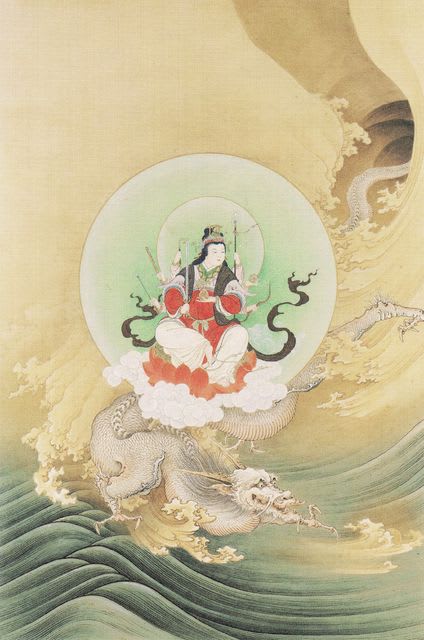

4.橋本雅邦 騎龍弁天

フェノロサのもとで、新しい日本画の創造を取組んでいたころの作品だそうです。龍が丁寧に描かれており、場所によっては立体的に見える。(蒔絵の技法?)

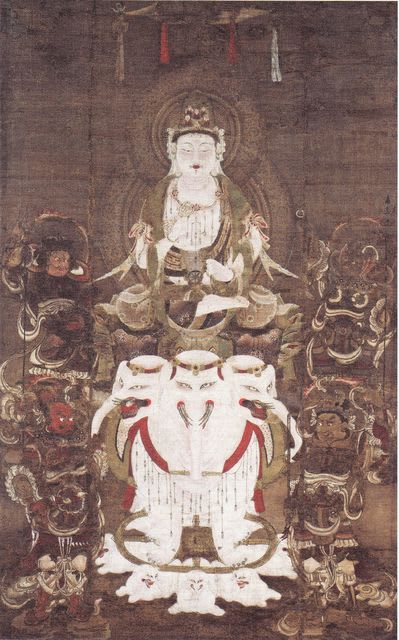

6.如意輪観音菩薩像

細身で腕のしなやかで、美しい如意輪観音菩薩。

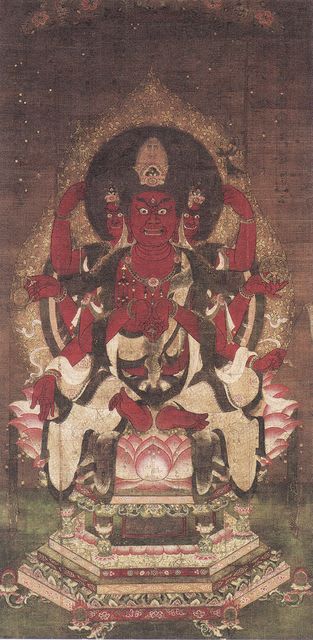

7.馬頭観音菩薩像

赤が鮮やかに残っている馬頭観音菩薩。正面のお顔は迫力があるのだが、横の顔は、ちょっとユニークに思えてしまう。

8.普賢延命菩薩像

普賢延命菩薩は、人の病を消し、命を増して寿命を延ばすという密教の菩薩だそうです。白以外は退色しているみたいで少し残念。菩薩が乗っている白い象の目が印象に残る。

11.一字金輪像

全てを悟る智慧が宿る仏の登頂の徳を人格化した密教の独特の仏で、諸々の仏・菩薩の徳の全てこの一仏に帰すので「一字」といい、最高の仏なので、古代インドの理想の帝王・金輪王に擬え「金輪」といわれる。と解説に書いてありました。

手の印が大日如来同じ?光背は、鮮やかなマーブル模様となっていた。

12.大威徳明王像

大威徳明王は、ヒンドゥー教の神を起源とする像で、日本には空海によってもたらされたようです。

23-1.快慶 弥勒菩薩立像

そんなに大きくはないが、金色に輝く優美な弥勒菩薩。照明も特別仕様のようで、いつまでも眺めていたくなる菩薩様でした。

25.円慶 地蔵菩薩坐像

26.吉備大臣入唐絵巻

遣唐使として唐に渡った吉備真備の冒険譚を描いている。正座をして宙を飛んだり、囲碁勝負でズルをしたり、話を盗み聞きをしたりと、なにかコミカルな漫画を見ているようだった。

31.伝 楊月 枇杷に栗鼠図

リスが上を気にしている。上にある枇杷を取りたいのか?それとも、画面に描かれていない場所にいる天敵を気にしているようにも思える。枇杷の葉の陰影の強弱が良い。

36.狩野元信 白衣観音図

40.伝 狩野雅楽助 松に麝香猫図屏風

六曲一隻の屏風。中央に描かれている麝香猫(ジャコウネコ)は、胸のあたりの毛がモコモコで、顔はミュージカルの『Cat’s』みたいだった。

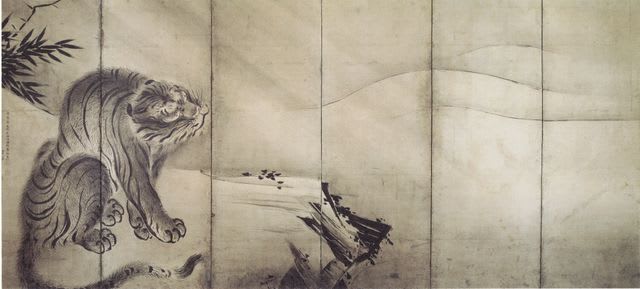

44.長谷川等伯 龍虎図屏風

左隻と右隻の大きな画像も載せます。

左隻

右隻

解説にはこう書かれています。

天空から舞い降りる竜と岩上の虎は、南宋に画家牧谿の「龍虎図」以来定型化した組み合わせであった。作者の長谷川等伯は豊臣秀吉の寵愛を受けたが、牧谿に私淑し画風に強い影響を受けていた。

虎は龍を睨んでいるが、龍は相手にしてないように見える。

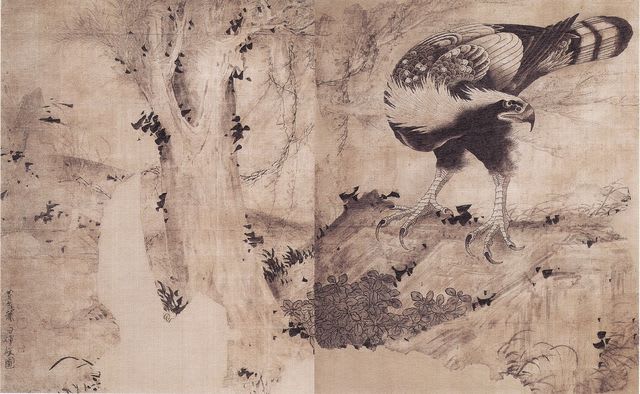

47.曽我二直庵 鷙鳥図屏風

右隻の鷲は、鋭い眼光でカッコいい。作者は、曽我直庵の子で、父子とも鷹の絵を得意としたそうです。

54.宗達派 芥子図屏風

右隻は、半分から下のみに芥子の花が咲き乱れ、画面上部は、たっぷりと余白をとっている。一方左隻は、6本に芥子がリズミカルに配置。異なる構図の妙が面白い。

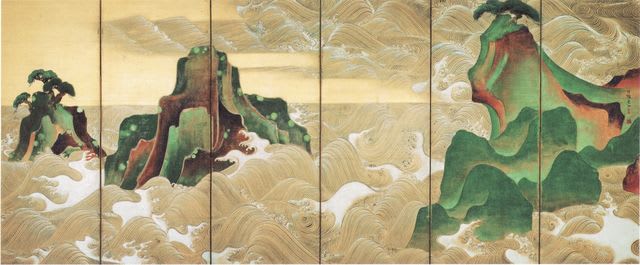

55.尾形光琳 松島図屏風

光琳は俵屋宗達に深く傾倒し、彼に倣った作品をいくつも残した。本図は宗達の「松島図屏風」(米国・フリーア美術館)の右隻をもとに光琳独自の解釈を加えたもので、波の動き等に一層ダイナミックな表現が見られる。と解説に書かれていました。

56.伊藤若冲 鸚鵡図

千葉市美術館にある作品と似ている?ともに羽は薄く透けるように描かれている。

61.曽我蕭白 □居士・霊昭女図屏風(見立久米仙人) ※□の文字は、广の中に龍が入る文字です。

人物の衣の模様のみが金で描かれているのはなんでだろう?仙人だから?

62.曾我蕭白 雲竜図(※画像は部分)

今回の目玉の作品、本来なら、胴体の部分もあったようです。頭と尾だけでもなり大きいのに胴体もあったらもっと迫力があったのに・・・。この作品は襖絵だったようだが、寺院?でどのように設えてあったのか気になる。(1面フラットだったのか、それとも部屋をぐるっと4面であったのか?)

63.曽我蕭白 鷹図

NO.62の「雲竜図」の補修に本図と一連の襖の紙が使われていた可能性が高く、寸法も等しいことから、同じ寺院の襖であったと考えられる。と解説に書いてありました。

右にいる鷹が振り向くように右に顔を向けているので、たぶん、右側にも描かれた襖があったような気がします。

65.曽我蕭白 風仙図屏風

一陣の風の中で剣を持つ中国の仙人陳楠(ちんなん)が池に棲む龍を追い出し天の水門を開かせ早魃(かんばつ)を救う場面とされる。龍は黒雲となって画面の上に勢いよく登る。水は激しく渦巻き、飛ばすほどの風が吹き荒れる。と解説に書いてありました。

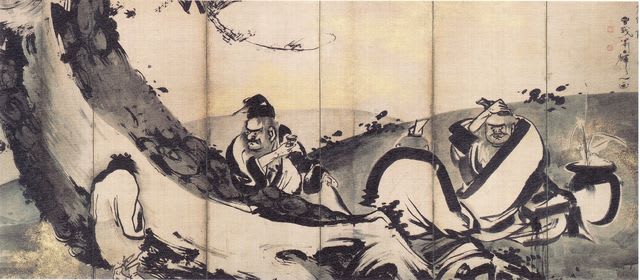

66.曽我蕭白 商山四皓図屏風

左隻と右隻の大きな画像も載せます。

左隻

右隻

時間をかけずにサッと描いたかのような筆さばきで、人物はユーモラスで簡素化されて面白い。

私は、ワクワクしながら見てました。今はNHKなどで色々放送しているみたいで、会場内が混雑しているようですが、ボストン美術館の素晴らしい日本美術の作品をまとめて見れる機会は、そうないと思うので、少しでも気になっている方は見に行った方がいいと思いますよ。

ボストンでも展示できなかった雲竜図は、必見です。

巡回情報

名古屋ボストン美術館 2012年6月23日(土)~9月17日(月・祝) 2012年9月29日(土)~12月9日(日)

九州国立博物館 2013年1月1日(火・祝)~3月17日(日)

大阪市立美術館 2013年4月2日(火)~6月16日(日)

この後わ 表参道ヒルズに移動して <清川あさみ 美女採集>を見たのだけれど そのことわ また 今度書くのだ