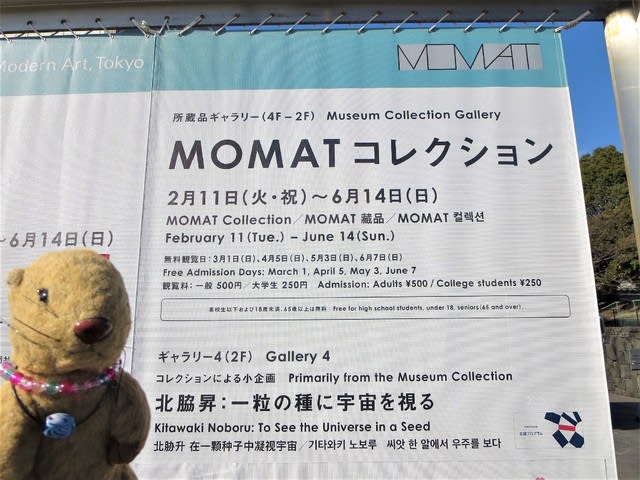

<ラ トラットリアッチャ>でランチをしたぼくらわ 東京国立近代美術館に移動して常設展(所蔵作品展)にあたる<MOMATコレクション>を見たのだ

一部の作品を除き写真撮影がOKだし 今回もぼくが書くのだ

東京国立近代美術館 <MOMATコレクション> 6月14日(日)まで ※コロナウィルスの影響で臨時休館中で 再開わ まだ決まってないようなので HPで確認してくださいなのだ

https://www.momat.go.jp/am/exhibition/permanent20200211/

作品リスト

https://www.momat.go.jp/am/permanent20200211_list1-3/

ぼくが気になった作品なのだ

ゲルハルト・リヒターの<シルス・マリア>なのだ(※右の作品)

ぼくのいない写真も載せるのだ(クリックすると大きな写真で見れるのだ)

タイトルの<<シルス・マリア>わ スイスのエンガディン地方のにある名前だそうで リヒターがこの地を気に入り何度も訪れ その際に撮った写真にも基づいた作品なのだ

この作品わ 写真をぼかして描くリヒターのこのシリーズわ 「フォト・ペインティング」と呼ばれているそうなのだ

瑛九の2点(左側:れいめい 右側:青の中の丸)なのだ

ぼくのいない写真も載せるのだ(クリックすると大きな写真で見れるのだ)

船田玉樹の<花の夕>なのだ(※左側の作品) *4月12日までの展示

ぼくのいない写真も載せるのだ(クリックすると大きな写真で見れるのだ)

四曲一隻の屏風で ピンクなどの桃の花と桃の実 そして 桃の木に隠れる月が描かれて 前衛的で 何度か見ているけど 大好きな作品なのだ

秋岡美帆の3点(左の作品:よどみ 中央の作品:そよぎ 右の作品:ながれ)なのだ

ぼくのいない写真も載せるのだ(クリックすると大きな写真で見れるのだ)

解説にわ こう書かれていたのだ

『技法に見える「NECO」は、New Enlarging Color Operationの略語。イメージを分解して大画面に印刷できるという当時の最新技術でした。秋岡がイメージとして用いたのは、ぶれた写真。写真(カメラ)や印刷などの技術を手段として用いて、うつろいゆく時空間や、軽さ、あるいは構造のない絵を目指したところに、この作品の新しさがありました。』

間違っているかもしれないけど ぼくらわ 風を描いたのかなぁ~ って思ったのだ

えこうが気になった作品なのだ

菱田春草 梅に雀 ※4月12日までの展示

亡くなる直前に描かれたもので、軸物はこれが最後だったそうです。

吉川霊華 藐姑射之処子(はこやのしょし) ※4月12日までの展示

解説の一部には、こう書かれています。

『中国の「荘子」中【逍遥遊編】には、藐姑射山に住むという神人の話がでてきます。雪や氷のように肌が白くて美しく、露や霞を食し、ひとたび思えばあらゆる災いから人々を救い、豊穣をもたらすこともできるとか。このとても珍しい主題を、線描を主体に墨と金だけで簡潔に描いています。』

岸田劉生 道路と土手と堀(岸通之写生) 重要文化財

ジョージア・オキーフ タチアオイの白と緑―ペダーナル山の見える(※右の作品)

タイトルの通り、タチアオイの花と、ペダーナル山のシルエットが描かれていて、デザイン的に好きな作品。

太田喜次郎の3点(左の作品:新緑の頃 中央の作品:桑つみ 右の作品:田植)

光を感じる明るい点描風の作品で、日本では黒田清輝の学んだ後、渡欧してベルギー新印象主義の代表的な画家エミール・クラウスに学んだそうです。

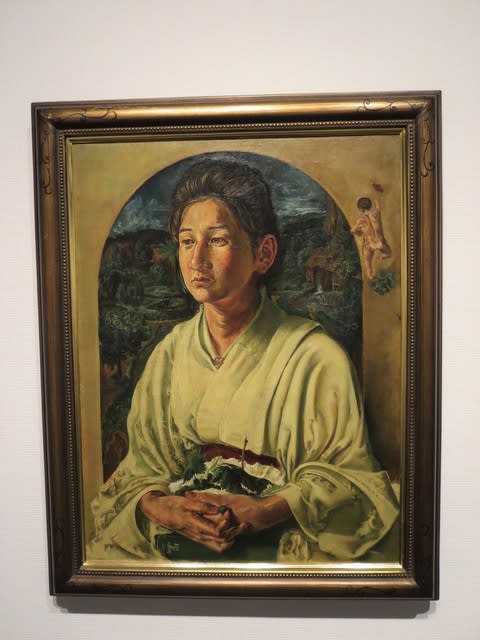

河野通勢 好子像

アンリ・ルソー 第22回アンデパンダン展に参加するよう芸術家達を導く自由の女神

ライオンと人物の大きさが変・・・。アンリ・ルソーは、いろんなところに突っ込みどころがあるのですが、面白い。

靉嘔 アダムとイブ(※右の作品)

オノサト・トシノブ(小野里利信) 作品 100ーB(※右の作品)

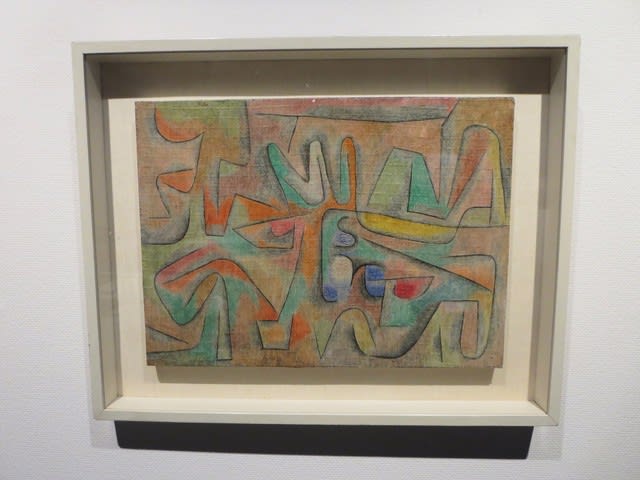

パウル・クレーの3点

小さな秋の風景

花のテラス

花ひらく木をめぐる抽象

3点の中では、この作品がいい。

松林桂月 春宵花影図(※右の作品)*4月12日まで展示

水墨画だが、写実的でもあり、幻想的。花の匂いが香ってきそう。

児玉靖枝 ambient light ― sakura

逆からも撮りました。

あと、2階ギャラリー4で展示していた北脇昇の作品も面白かった。

今わ コロナウィルスの影響で休館してるけど 東京国立近代美術館の所蔵品ギャラリーわ 素晴らしい作品を展示しているし 特別展ごとに展示も変更になるので 行くたびに いろんな作品が見れるので オススメなので 再開したら ご覧になってみてわ いかがでしょうか?なのだ

あと 第1日曜日わ 所蔵品ギャラリーが無料で見れるので その際に行くのもいいかも?なのだ

今回も素晴らしい作品を見れたし 美味しいものを食べることが出来て 大満足だったのだ

ありがとうございますなのだ