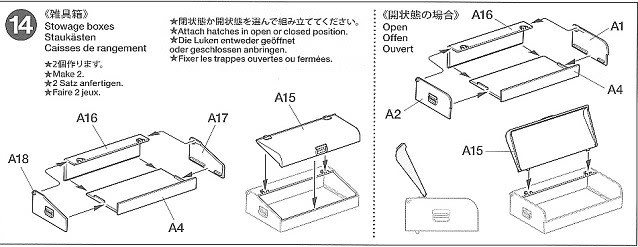

ステップ9に進みました。上図は車体の左右に取り付ける側面スカートのパーツですが、これにガルパン仕様への追加工作を施します。

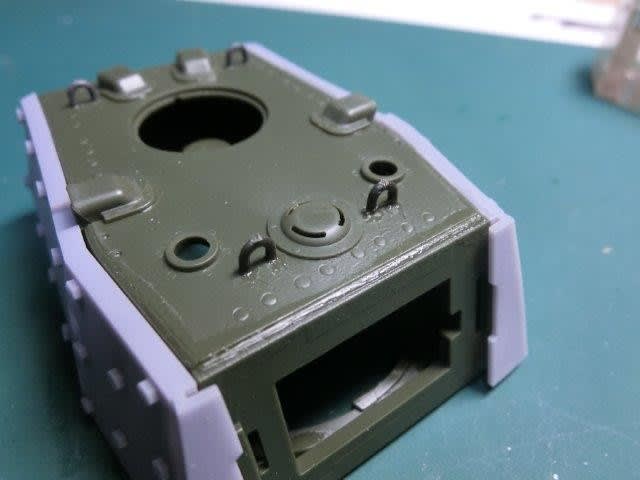

側面後方の二ヶ所に、御覧のような、車軸の固定用とみられるリベットの穴が円環状にモールドされています。これも沈頭鋲のタイプに表されています。

ところが劇中車のリベットは、御覧のように有頭鋲のタイプです。これに合わせて改造します。

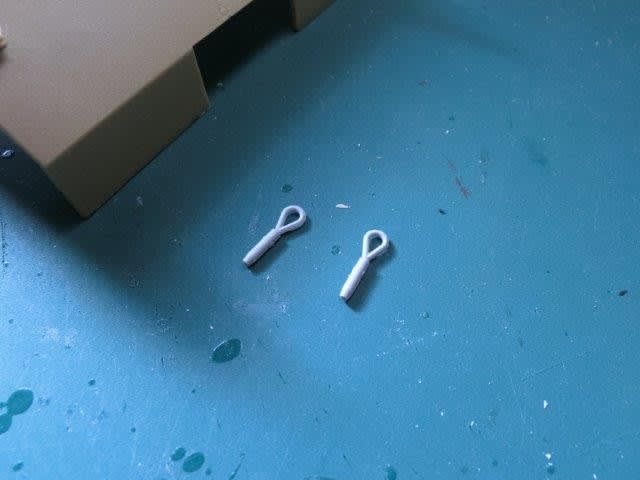

前のステップにて砲塔天面用とともに作っておいた0.8ミリ径のリベットを穴のモールドに合わせて貼り付けました。左右とも同じ工作を行いました。

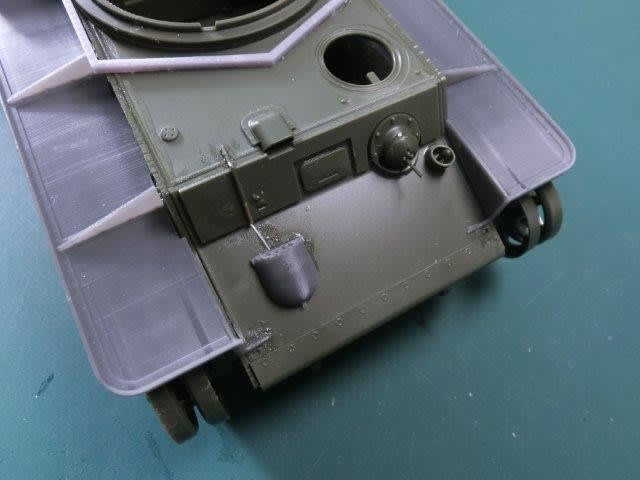

さらにスカートの下端、転輪の位置の外側にもリベットが2個ずつ並べて打ってあります。上図に赤枠内で示しましたが、ちょっと分かりにくいというか、ほとんど見えませんので、気付かない方が大半だろうと思います。

そこで画像の解像度を調整して、リベットのラインが浮き上がるようにしてみました。転輪のセットごとに2個ずつ並んでいるのが分かるでしょうか。その位置は転輪の支持フレームを内側に組み付ける場所にあたりますので、おそらくは転輪支持フレームの固定用リベットなのだろうと思います。

転輪は片側に6セットが並びますので、リベットは片側で計12個が必要となります。

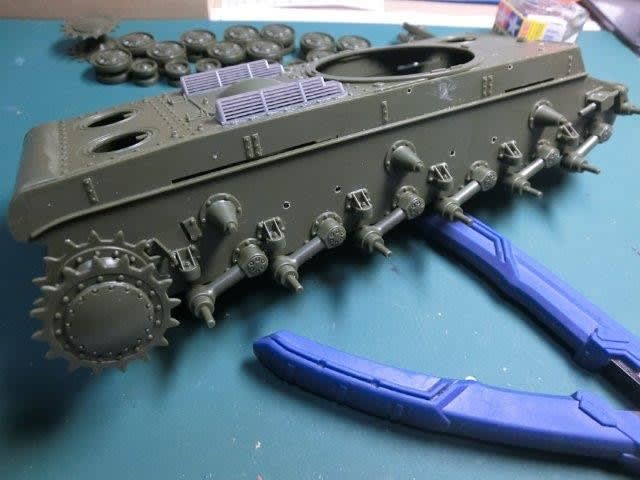

左右の側面スカートの下端にリベットの位置をトレースしました。内側に転輪支持フレームを組み付けるダボ溝がありますので、その位置をなぞりました。

再び0.8ミリのポンチでプラ板を打ち抜いてリベットを量産しました。さきに150個を作りましたが、うち30個ほどは不良品で、20個ほどをピンセットでつまんだ瞬間に飛ばしてしまいましたので、50個ほど追加しました。

側面スカートの下端にリベットを貼り付けてゆきました。

これで側面スカートE1およびE2におけるガルパン仕様への追加工作が完了しました。

これらの追加リベットは、クビンカ博物館の現存実車には見えず、戦時中の実車の写真などを色々調べても全然分かりませんので、ガルパン独自の仕様なのかもしれません。 (続く)