T-60の1輌目、ズベズダのキットの組み立てが完了しましたので、2輌目を上図のミニアートのキットにて組み立てる作業に入りました。ミニアートのT-60のキットは幾つか出ていますが、「リボンの武者」の作中車がT-60Aの前期型にあたって増加装甲は無し、砲塔は角型、転輪はディスク型、等の特徴を示しますので、その唯一の適応キットである上図の製品(商品コードMA35215)を利用しました。三年ほど前に神戸三宮の中古ショップで2000円ぐらいで買った品です。

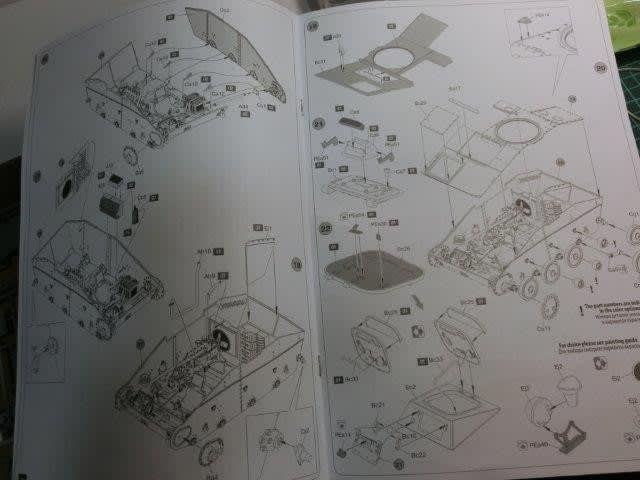

中身はミニアートのスタンダードである細かいパーツ割り、不必要なほどに分割されて数も手間もかかります。前のズベズダキットの大まかさとは対照的です。しかもフルインテリアキットですから、余計にパーツが多くて作業工程も増えています。ですが、今回はインテリアを丁寧に作ってカラフルに綺麗に仕上げる、というテーマで気長に取り組むことにしました。

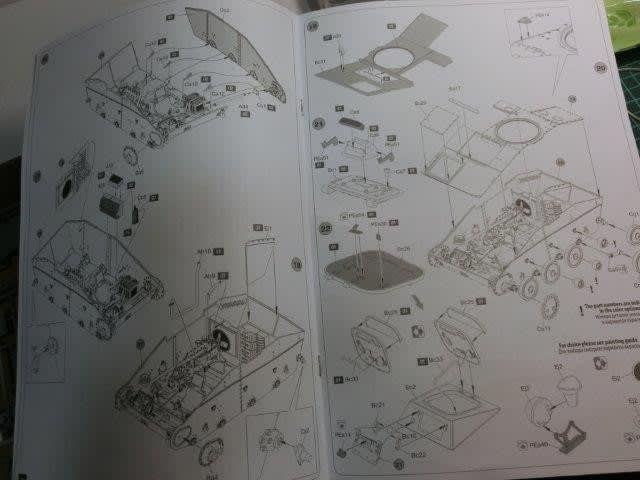

組み立てガイドは御覧のように良質紙を用いた冊子形式になっています。流石に東欧では最高級クラスと評されるウクライナの製品だけあって、品質も日本製品より良い感じが漂います。

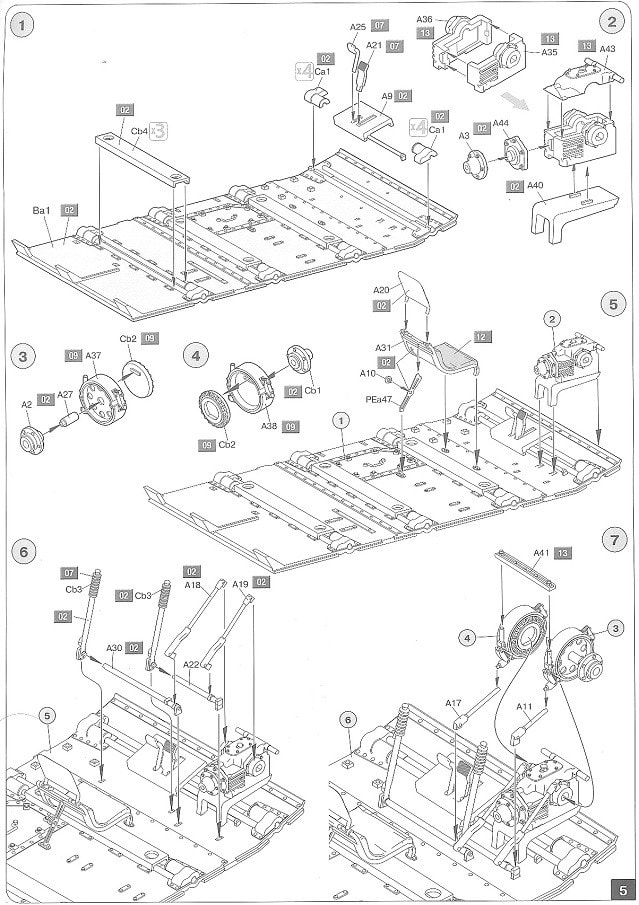

組み立てガイドの図も見やすく、分かり易いです。サイズがA4なので、開くとA3のワイド図面になります。ドラゴンの縦長の大きなガイドよりも扱いやすいです。日本のメーカーのガイド図はB4以下の小さなサイズが主流ですが、これぐらいに大きくして貰いたいものです。

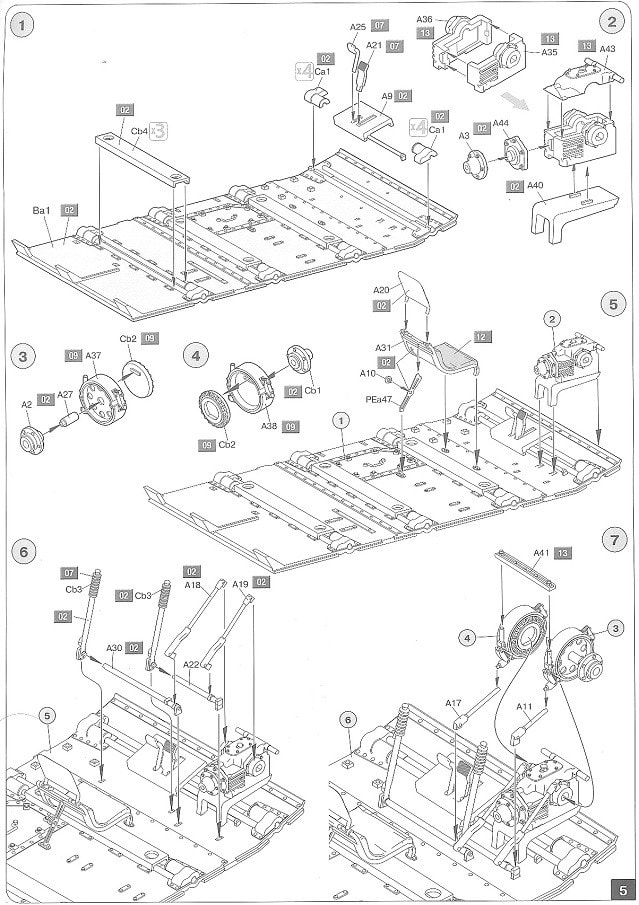

ステップ1からステップ7までの図です。インテリアの組み立てで、主に前輪の駆動部と操縦装置を組み立てます。

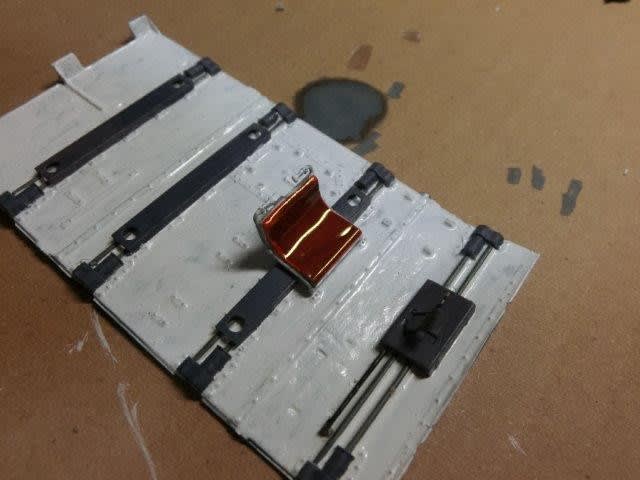

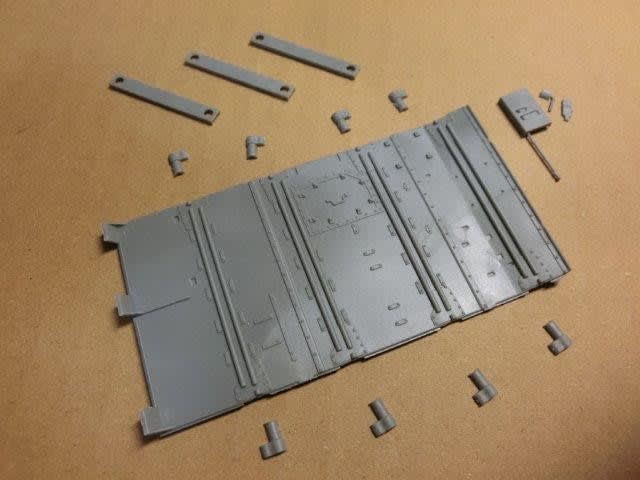

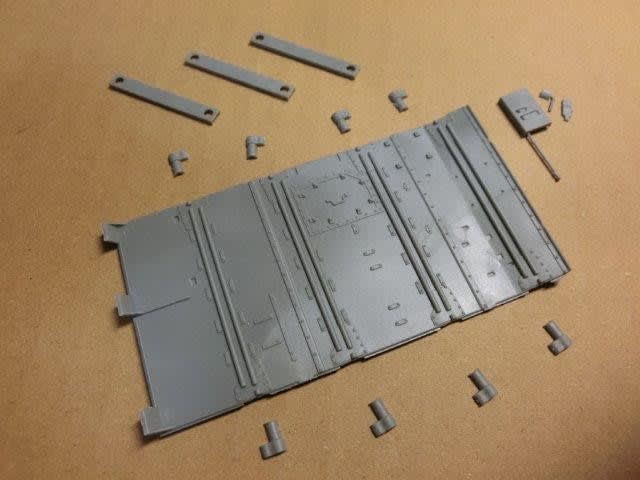

ステップ1で組み立てる車体底部のパーツ群です。

今回はインテリアを綺麗に塗装してガルパンの車輌らしくカラフルに仕上げますので、パーツの殆どを塗ってから組み立てていきました。塗装ツールはカラーマーカー、ポスカ、ガンダムマーカー、アクリルガッシュ、アキーラ等を色に応じて自在に使い、混ぜたりもしましたので、色の数も必然的に多くなりました。どんな色を使ったかを書き並べると文章が煩雑になりますので、今回は画像にてカラーを御覧いただくことにします。

ステップ1が完了した状態です。車体底部の床面のホワイトは、試しにアキーラで塗って見ましたが、ミスターカラーのホワイトと大して変わらない発色に落ち着きました。水性絵具ながらも油性絵具の性質も併せ持つアキーラは、ほぼ無臭ですので室内でミスターカラーの代わりに使えます。

ステップ2に進みました。

あわせてステップ3の工程を前倒しして操縦席も先に組み立てました。

パーツごとに細かく塗り分けてみるとどのように仕上がるか、という実験的試行も兼ねて塗装を進めました。ガルパンの戦車ですから、史実の実車通りの地味なミリタリー系カラーで覆い尽くす必要はありません。女子高生が乙女の嗜みとして扱う戦車らしい、小奇麗でカラフルな色彩にまとまれば良い、と考えました。

その意味で、偉大なる大洗のドナテルロこと梅原屋のNさんの精密な金工細工のような仕上げはとても参考になりました。御本人の言葉を借りれば「カーモデルのカラフルでメカニカルな感じ」のインテリア仕上げこそ、私のイメージするガルパン車輌内部の雰囲気に最も近い具体例であったからです。同時に、さらにピカピカ感が加われば、と考えました。

それで、上図の機関部のパーツ類はとにかくメタリック系のカラーを多用して塗り分けました。細かいパーツが多いため、ポスカやガンダムマーカー等の細筆ペンがとにかく重宝しました。 (続く)