JR高崎駅ビル内の群馬県特産品販売コーナー「群馬いろは」の続きです。

銘菓および菓子のコーナーで上図のカルビーのご当地商品とみられる「群馬下仁田ねぎポテトチップス」を見つけました。こういう商品が出ていること自体が、下仁田ネギのマーケット規模の大きさを伺わせます。群馬県民ならみんな食べているのでしょうか。

類似の商品は他に幾らでもありました。品物の裏面の製造元を見るとそれぞれに違うので、多くのメーカーが競って下仁田ネギを原料とする銘菓、菓子類を製造販売していることが分かります。

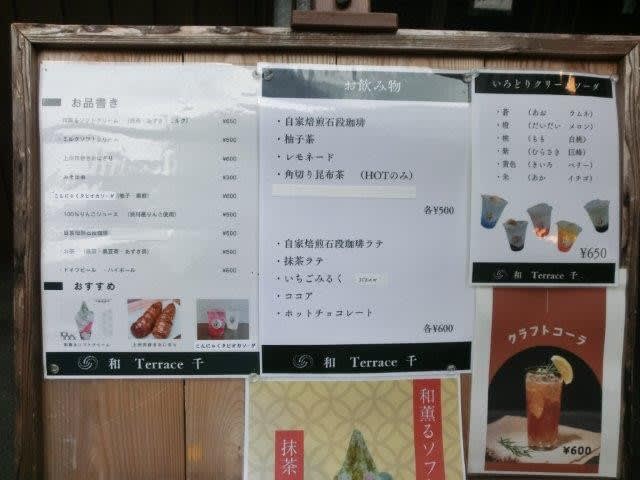

ポテトチップスもありますが、種類が多いのは煎餅仕上げの品のほうでした。価格も500円前後が主流のようでした。

和風デザインパッケージの「上州ねぎみそせんべい」ですか。味噌味が好まれるようで、類似の商品は他に三種類ほど見かけました。

出ましたね・・・、殿様バージョン。殿様ねぎ煎餅。上端に「群馬堪能御煎餅」とあるのが何気に郷土愛アピール感マシマシでポイント高いです。

同じ陳列棚の上段には、お菓子っぽい黄色の袋詰めのバージョンもありましたが・・・、あれ・・・?

あれれ・・・、この黄色の・・・じゃなくて、このパッケージのデザイン、「下仁田ネギ」のロゴのフォント、見たことあるような・・・、もしかして・・・?

思わず商品のひとつを手にとって、二度見して確かめました。・・・これ・・・!これじゃないか・・・!!

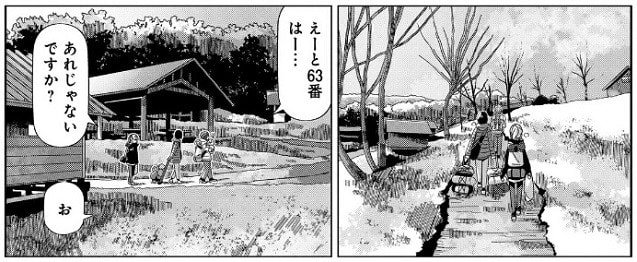

まさしく、作中で各務原なでしこが取り出していた下仁田ネギせんべいのパッケージそのまんまですよ・・・。ネギのイラストが1本になってて、「ネギ」が「ネギネギ」になってて、「揚げせん」が「せんべい」に変えてありますが、全体のデザインはほぼ一致します。

値札を見ると、御覧の通りでした。432円は今までのどの商品よりも安いです。そうか、各務原なでしこが買った品の元ネタはやっぱり実在していたのか・・・。

嬉しさと感動のあまり、その場でお土産として30パックを購入して宅急便発送手続きもして、それとは別に自分用のおやつとして2パックを買いました。

思わぬ大戦果に満足し、高崎駅西口から外に出ました。出た所でいったん立ち止まり、どこかで夕食をとるか・・・、それともいつものイオンスタイルで弁当とか買って宿で食べるか・・・、と思案しました。

結局、上図のいつものイオンスタイル高崎駅前店の惣菜や弁当のコーナーで色々買っていこうと決めました。すでに時刻は17時を過ぎており、夕方以降の生鮮食品類の値引き値下げのタイムに入っていますから、お握りでも弁当でも惣菜でも、定価よりは安く買えるに違いない、と考えたからです。

そして思った通りに、値引きシールが貼られた沢山の商品を見て、あれこれ迷いつつも5品ほど買いまして、それからいつもの宿の「東横イン高崎駅西口」へ移動して17時33分にチェックインしました。

部屋に落ち着いて、買ってきた弁当などを食べて落ち着いた後、ワクワクしながら上図の「下仁田ネギ揚げせん」を取り出しました。

野反湖キャンプにて、各務原なでしこも絶賛推奨した「食後のネギせんべい」です。ゆるキャン聖地巡礼に来ていて、これを食べないわけにはいきません。瑞浪絵馬は満腹のために食べられなかったようですが、私はそこまで沢山食べていませんから、余裕でした。

ほう、こういう外見ですか・・・、味は・・・、と一口かじってみました。「え?、普通に美味いやん、ネギの香りも濃厚に口中に広がる・・・下仁田ネギって甘味が強いなあ・・・」が初めての感想でした。

「群馬いろは」にて購入した時に店員さんに教えて貰ったところによれば、この商品は、数ある下仁田ネギせんべいのなかでも流通量が少ない、珍しい部類に入るそうで、扱っているところも高崎市エリアでは「群馬いろは」ぐらいだそうです。

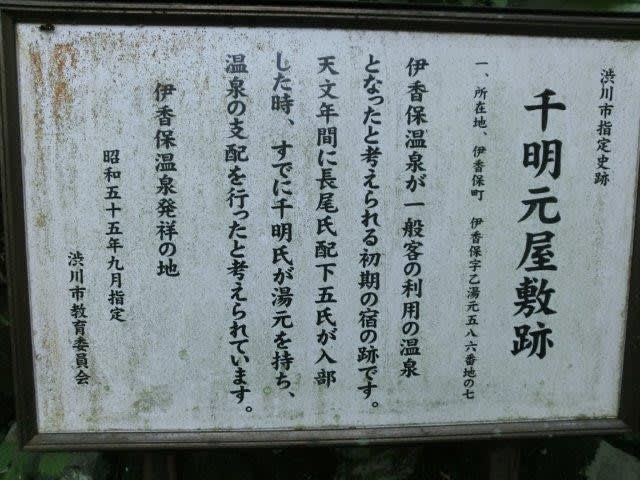

原産地は渋川市伊香保で、吾妻郡草津町の草津温泉郷の酒店「安斎商店」が扱っているオリジナル商品の一つだそうです。「安斎商店」の公式サイトで紹介され、通販も扱っています。こちら。 (続く)