京都鉄道博物館本館一階の一角には、昭和の駅を再現したセットや関連の展示コーナーがあります。上図はダイハツのミゼットです。1957年(昭和32年)から1972年(昭和47年)まで生産されたといいますから、昭和41年生まれの私も子供の頃には見ている筈なのですが、あまり記憶がありません。

むしろ、中古車とか廃車の残骸とかのほうをよく見た覚えがあります。当時の自動車で、子供の頃の記憶に一番残っているのは、車好きだった浜松の叔父が乗り回していたスバル360やカローラの初代です。

昭和の駅を再現したセットです。何とかそれらしく再現しているようですが、私自身はゆるキャン聖地巡礼にて大井川鐡道や天竜浜名湖鉄道の昭和の古い駅舎群を見慣れているせいか、こちらのセットはただのニセモノにしか見えませんでした。

このような白壁が小奇麗な和様の駅舎というのは、各地に現存する昭和の駅舎建築においてはあんまり見たことが無く、どちらかと言えば明治期、大正期の駅舎に多いようです。昭和においては、洋風か和洋折衷の建築が当時の流行りであったように思います。

内部はお決まりの昭和グッズ類の展示でしたが、私の子供の頃よりは少し前の、昭和30年代のそれがメインであるように感じました。例えば右端のテレビですが、私の家にあったカラーテレビよりも古めかしく見えます。円卓もあんまり見かけませんでした。家も親戚の家でも、方形の座卓が普通だったからです。

昭和レトロの資料館は各地にありますが、多くは昭和初期から末期までの展示品を網羅しているケースが多いです。ここの展示の基調は全体的に昭和30年代ぐらいに限定されているのでは、と思います。

こちらは鉄道連絡船のコーナーで、最も大きな1/80スケールの模型展示です。国鉄の青函連絡船の八甲田丸です。もとは大阪の交通科学館にあったもので、津軽丸型の第2号船として浦賀重工業浦賀工場にて1964年に竣工した当時のマリンブルーとホワイトの塗装にて再現されています。

嫁さんも目を輝かせて「これすごーい、船ってやっぱりいいですねええ」とケースに貼りついて何枚もスマホで撮り、続いて視線を低くして見上げるようにして眺めつつ、「船の模型って、ロマンがありますねえ」と言いました。

こういう模型の実物を見たかったなあ、と言うので、この八甲田丸は確か今も現存していて、青函連絡船の歴史を伝える海上博物館として公開してるよ、と説明すると、「えええー、それ見たい、見に行きたいです」と両手をバタバタさせて足踏みしていましたが、「青森まで行くんかね」と言うと「えええ・・・、青森ですかあ・・・、遠過ぎます・・・」と小声になってゆくのでした。

ですが、八甲田丸は私も見たいので、「いつか機会を見て行こうか」と話しました。嫁さんが「本当?」と笑顔をはじかせて、何度も大きく頷いたのは言うまでもありませんでした。

こちらは宇高連絡船(うこうれんらくせん)の高松桟橋のジオラマ展示です。宇高連絡船は、かつて岡山県玉野市の宇野駅と香川県高松市の高松駅との間で運航されていた日本国有鉄道および四国旅客鉄道(JR四国)の航路(鉄道連絡船)で、1988年に瀬戸大橋が開通して瀬戸大橋線が開業したのにともない、廃止されました。

昭和61年、大学二回生の夏休みに友人たちと4人で四国の文化財探訪旅行に行った際、この宇高航路のホバークラフトに乗った事があります。確か「とびうお」号だったと思います。当時は瀬戸大橋も明石海峡大橋もまだありませんでしたから、四国へ行くには船で渡るしかありませんでした。

大阪で集まって新幹線と宇野線を乗り継いで終点の宇野駅まで行き、そこから歩いて桟橋に行き、乗ってから30分もかからずに高松桟橋に着いたのでしたが、独特の重低音の振動と時速80キロに達する高速にヒビらされ、並航する鉄道連絡船を何隻か追い越していき、そのたびに友人達が写真を撮っては騒いでいたのを覚えています。

その際に、このジオラマ模型の高松桟橋の実際の景色も見ている筈なのですが、写真を撮っていないので、覚えているのはオレンジ色の船体が鮮やかな連絡船伊予丸の姿だけでした。

その伊予丸もジオラマ模型の中で精密に再現されています。上図右上の、桟橋第一岸に接岸中のオレンジ色の船体の一番大きな船です。

ジオラマには、当時の宇高連絡船の幾つかが再現されています。右奥に桟橋第一岸に接岸中の伊予丸、その手前の第二岸に接岸中の第三宇高丸、その手前の第三岸に接岸中の眉山丸が並びます。ジオラマケースのどこにも説明板が見当たらなかったので、手前の小型の2隻については名前が分かりませんでした。

嫁さんは「すごい完成度の高いジオラマですねえ、これ昔の高松駅の桟橋なんですか、いまは全然残ってないんですか・・・」と感心し、驚き、そして残念そうにじっくりと観察していました。

「ああいうふうに線路が通って、船が接岸すると線路が繋がって、船内に列車が入っていくんですねえ・・・、なんかすごいなあ・・・」

「瀬戸大橋が無かった頃は、貨物列車をこうやって船で運んだわけやな。旅客列車は本州と四国とで別々に走ってるから、乗り換えれば済むけれど、貨物列車は例えば四国から東京まで荷物を運んで行くから、こうやって連絡船に列車ごと載せて運んだわけ」

「じゃあ、橋が架かってなかったり、トンネルが無かったりした時代の九州とか北海道とかへも鉄道連絡船で結んでいたわけですね」

「そう。国鉄のは関森、青函、宇高の3航路やけど、私鉄や民間のは沢山あった」

「関森って、どこですか?」

「本州と九州を結ぶ航路。山口県の下関駅と、福岡県の小森駅・・・いや違った、小森江駅やったな・・・、関門トンネルが開通したんで廃止された」

「ふーん・・・、いまは鉄道連絡船はどこも無くなってしまってるんですか?」

「いや、あるで。近畿やったら、南海電鉄がやってる南海フェリーてのがある」

「南海フェリー・・・、初めて聞きました・・・」

「僕も乗った事無いけど、昔、仕事で何度か和歌山へ行った時に一度だけ和歌山港駅まで乗って行ったの、そん時に徳島港行きのフェリーが接岸してたの見たな」

「それって、徳島に行くんですか、車で明石海峡大橋渡って徳島へ行くのとではどっちが近いんですか?」

「そりゃあ、車で明石海峡大橋のほうやろうな・・・、フェリーで行く場合は難波から和歌山港まで特急サザンで行ったら一時間ちょっとやろ、フェリーが二時間ぐらいやから、大阪から徳島まで三時間で行ける。JRで行くと瀬戸大橋を渡るんで岡山へ迂回するから、三時間じゃ着けないと思う。車で行ったら明石海峡大橋渡って二時間ちょっと、これは実際に車で行ったことあるんで覚えてる」

「でもフェリーで行くの、なんか楽しそうですね」

「僕もそれを思ったの。四国へ旅行する機会があったら、南海フェリーで行ってみる?」

「うんうん、行く、行きたい、鉄道連絡船っての絶対乗って体験したいです・・・」

それから嫁さんは、ハッと気付いたような表情になって、ジオラマの線路のあたりを指差して言いました。

「これって、よく見たらNゲージじゃないですか?」

「そのようやね」

「じゃあ、この船の模型も全部1/150スケールなんですねえ」

「そうやな」

「これ、売ってませんかね?」

「トミックスもカトーもこんなん出してないやろう、ここの展示用に特別に制作されたものやろうな」

「もし売ってたら、絶対欲しい、連絡船あったら、買いますよ?」

「君の山陰線ジオラマには海は無いやろ?」

「うん、海は無いですから、川に浮かべます」

「大堰川にか・・・?・・・冗談やろ・・・?」

鉄道連絡船ジオラマ展示の近くには、上図の古い電気機関車が展示されています。EF52形1号車です。

嫁さんが「これもトップナンバーですねえ、貴重ですねえ」と言いました。現存するのはたった2輌で、一般公開されて常時見られるのはこちらの1号車だけですから、貴重なのは間違いありません。

EF52形は、日本国有鉄道の前身である鉄道省が、1928年から製造した直流用電気機関車の一種です。1931年までに9輌が製造され、戦前は東海道線で活躍、戦後は阪和線や中央東線などで運用されました。

最後の車輌が廃車となったのは1975年で、以降は1号機と7号機の2輌が現存しています。7号機は、製造元の川崎重工業の兵庫工場に保管されて一般には原則非公開となっているため、こちらの1号機が唯一の見学可能車輌となっています。

この1号機はもと大阪の交通科学博物館に静態保存されていたもので、1978年に準鉄道記念物に指定され、2004年に鉄道記念物に昇格しています。2014年の交通科学博物館の閉館後、2016年からここ京都鉄道博物館で保存展示されています。

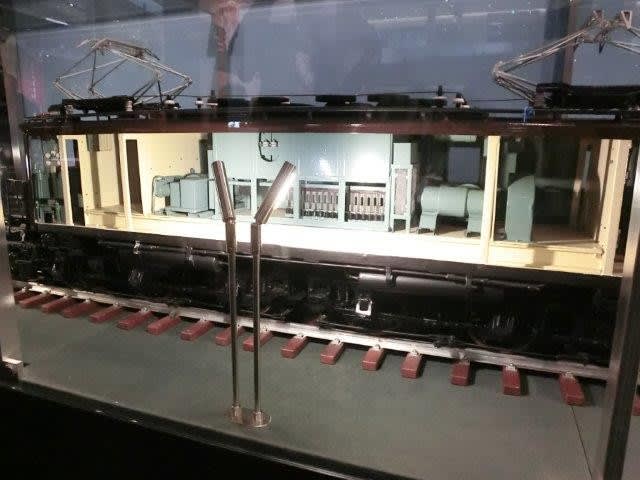

そのEF52形のインテリア表示模型もありました。模型が大好きな嫁さんは、これにも目を輝かせて「この模型すごーい、て言うか欲しい・・・、家に飾ってあったらずっと見てても飽きないですよ」と言いました。

ですが、こうしたインテリア表示模型が造られたのも、実車が鉄道記念物に指定されているからです。そのため、保存上の観点により内部を公開するのが難しいですから、こうして模型にて内部が分かるようにしてあるわけです。

それで、嫁さんが「鉄道記念物、って文化財と一緒の扱いなの?文化財保護法とかの対象?」と訊いてきました。文化財保護法とは関係無い、国鉄が1958年に制定した、日本の鉄道に関する歴史的文化的に重要な事物等を指定して保存、継承するための制度や、と説明しておきました。

国鉄がJRに変わって以降は、2004年からJR西日本がこの制度を引き継いでおり、2010年にはJR北海道もこの制度を踏襲して新たな物件の指定を行なっています。

さらに嫁さんは「鉄道記念物と重要文化財ではどっちが先で、どっちが上になるんですか?」と訊きました。重要文化財のほうが先で上だ、と返しておきました。

重要文化財とは、日本に所在する建造物、美術工芸品、考古資料、歴史資料等の有形文化財のうち、歴史上・芸術上の価値の高いもの、または学術的に価値の高いものとして文化財保護法に基づき日本国政府(文部科学大臣)が指定した文化財を指します。そして、重要文化財のうち、世界文化の見地から特に価値の高いものを国宝に指定します。

現在の文化財保護法では1950年からの指定分を指しますが、それ以前は1897年からの古社寺保存法および1929年からの国宝保存法による指定分があり、それらの呼称は「国宝」および「特別保護建造物」でした。これらも1950年からの文化財保護法により一括して「重要文化財」として再指定する形をとっています。

なので、重要文化財の歴史は1897年から始まります。鉄道記念物のほうは1958年に制定されています。前者は日本国政府が指定しますが、後者は国鉄の指定となります。重要文化財のほうが先で上、であるわけです。

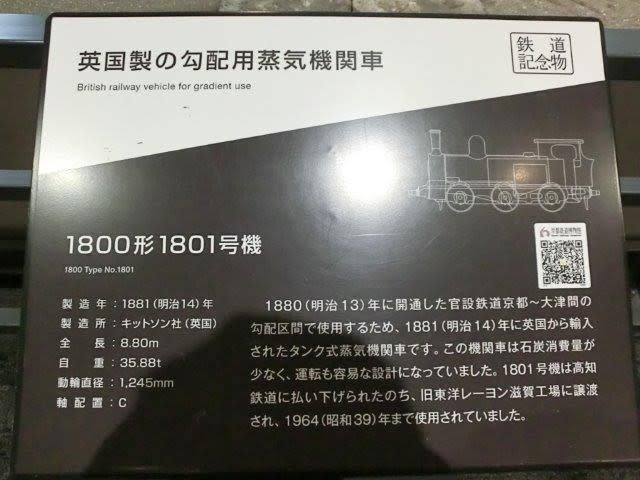

続けて上図のもっと古い蒸気機関車を見ました。嫁さんが「40号機関車?」と言いましたが、違いました。

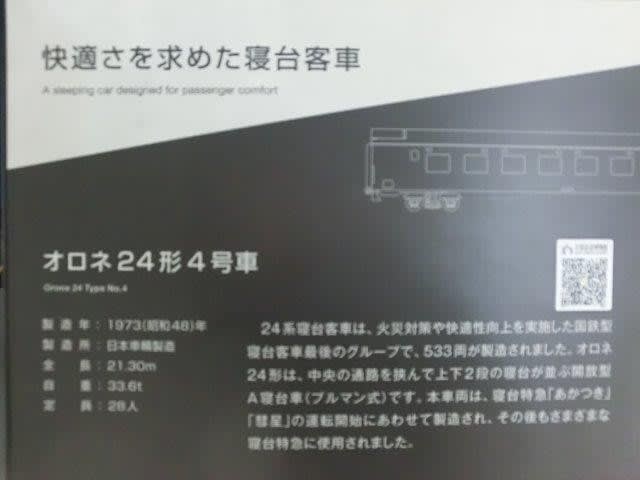

説明板によれば、1800形1801号機であるそうです。1800形は、国鉄の前身である工部省鉄道局が輸入したタンク式蒸気機関車の一種です。東海道線の京都・大津間の開業にともない、同区間に介在する急勾配に対応するため、1881年にイギリスのキットソン社から8輌が輸入されました。そのうちの唯一の現存車輌です。

高知鉄道、東洋レーヨン滋賀工場を経て1964年に国鉄へ寄贈され、大阪の交通科学博物館に静態保存されていたもので、1965年に準鉄道記念物に指定され、2004年には鉄道記念物に格上げされています。

ナンバーの「40」は復元であり、1800形の2号車として1893年当時の鉄道作業局(後の鉄道院)の改番手続きにて40と付け番された経緯にちなんだものです。 (続く)