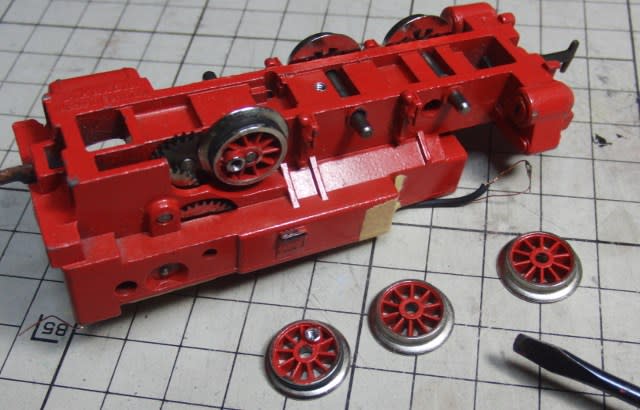

小型で手ごろな大きさのCタンク蒸気機関車が欲しいなと思い入手したのがこちらの機関車。

形式等は全く分かりませんし、製造された年代も不明です。

しかもメルクリン製の3線式です。

3線式の鉄道模型は初めて手にしました。

当然ながら3線式のレールも制御器も持っていませんし、このままでは手持ちの車両と一緒に遊べません。

と言う事でこれを直流の2線式に改造して見ましょう。

ネットで調べた知識といつも通りいい加減な工作ですのであまり参考にならないと思います。

まずは床下に付いている大きな集電舟を撤去。

車輪を改造しなくてはならないので車軸から車輪を引き抜きます。

台枠と車輪の間にマイナスドライバーを差し込んでジワジワとこじると抜けました。

左右どちらの車輪を抜いても構わないのですが、第3動輪だけは歯車が付いている関係で歯車のない側の車輪を引き抜きます。

引き抜いた車輪はフランジを低くし、車輪裏を出来る限り薄く削りました。

が、メルクリンの車輪はKATOのポイントを通過し辛いとの情報もあるので、いずれ再加工が必要かも。

(うちの試運転線にはポイントが無いもので・・・)

更に加工を進めます。

今回は車輪と車軸の間に絶縁物を挿入する予定ですので、車輪の軸穴を拡張します。

車軸が2.5mm径ですから、車輪の穴を2.8mm径まで拡げました。

車軸にはシリコン収縮チューブを挿しておきます。(これが絶縁物)

シリコン収縮チューブを取り付けた車軸を、軸穴拡張加工をした車輪へ挿入して片側絶縁車輪の完成です。

台枠と絶縁した側の車輪が触れては絶縁した意味が無いので、表面を黒く塗った厚紙を間に入れておきました。

(黄色の矢印部分です)

絶縁した側の第1・第2動輪には集電用の燐青銅線を当てておきます。

第3動輪はゴム付き車輪ですので集電舟は付けませんでした。

第3動輪にはロッドが付きますが、ここも絶縁しておかないと確実にショートします。

取付ネジに熱収縮チューブを挿し、ロッドの表裏にt0.3プラ板から作ったリングを入れて絶縁しました。

車輪周りの加工が終わりましたのでいよいよ心臓部の加工に入ります。

どこからどう電気を流せばモーターが回るのかを探ります。

ネットで調べたり実際に電気を流してみて分かったのですが、このモーターは電気子と界磁コイルが直列になっているらしいです。

ざっくり言うと、電源-[電気子]-[界磁コイル]-電源、となっている訳ですね。

これを電源-[電気子]-電源と、電源-[界磁コイル]-電源という回路に直した上で、

界磁コイルの極性を入れ替えてやれば前進後進が可能になる訳です。

青丸内の端子には常に同じ方向の電気を、黄色丸内の端子にはパワーパックの進行方向に応じた電気を流すと直流2線式と同じ動きをします。

ちなみに界磁コイルからは3つの電線が出ていますが、黄色丸内部に示した電線にだけ電気を流してやるとモーターが動作しました。

どういう構造でどういう反応を今後示すか分かりませんが、今回は3本目の電線には結線していません。

そして配線を終えた所がこちらの画像。

電気子からの配線はブリッジダイオードを介して線路からの電源と繋いであります。

界磁コイルからの配線は線路からの電源と直接結線しました。

プリント基板から片側の極へは車輪に取り付けた集電舟、もう片方の極は台枠へ結線しています。

この状態で試運転した所、問題なく動作しましたので2線式改造はこれで終了となります。

今後様々な線路やシチュエーションでどんな不具合が出るか分かりませんが・・・。

車体を元通り載せて記念撮影。

車輪に追加した集電舟が目立つのでいずれ赤く塗りたい所です。

連結器も換えないといけませんね。

ライト類なんかも点灯させたいですね~(泥沼)

すっきりとしてしまった床下です。

動かなかったらモーター交換でいいやと思って行った加工ですが、思いのほかうまく行ったのでちょっと嬉しいですね。

以上、いつも通りのゆるい加工でした。

この記事はどのメルクリン製品にも適合するとは限りませんのであくまでも参考程度にお願い致します。

また、もっとこうすると良いよ~等のご意見なんかがありましたらコメントを頂けるとありがたく思います。

2021-8-9

その後、元のモーターを撤去し手持ちのDC12V小型モーターに乗せ換えました。

「HO・メルクリン製Cタンク蒸気機関車を交流3線式から直流2線式へ改造した後にモーター交換等を」