とってもお安い小さなエピドート・クラスター。

チビだけれどキリッとした結晶。

そして透過光で微妙な方向変色。

いいですねえ。

安くても美しい石はいっぱいあるのです。

(少しお疲れかな?w)

とってもお安い小さなエピドート・クラスター。

チビだけれどキリッとした結晶。

そして透過光で微妙な方向変色。

いいですねえ。

安くても美しい石はいっぱいあるのです。

(少しお疲れかな?w)

(なげータイトルだな)

ヤフオクを見ていたら、「ラルビカイト・サンストーン」というブレスレットが出ていた。

え? そんなんあるの?

見ると、透明部分のある石にラブラドライト的シラーとサンストーン的アベンチュレッセンスが見える。って石名も長いしキラキラ名も長いから仕方ないんだよね。

おやおや珍しい。ブレスレットだけれどまあいいや。そんな高くないし。

シラーは薄青が多いけれど、ラブラドライトのような虹色を見せる部分もある。

そこにサンストーン的な七色の輝く小片が加わる。

へえ、こんなんあるんだあ。すごいじゃん。

「ふん、ブレスレットかよ」と侮る向きもあるかもしれませんが、ブレスレットというのは、全体で見ると「アクセサリーね」となるけれど、一つ一つの玉を独立して見れば、けっこう鑑賞に堪えうるものがあったりするのです。「小スフェアの標本をたくさん見れる複合体」と捉えると、けっこうお得だしなかなか面白いものです。(屁理屈擁護乙) まあ時々は染色などの加工がある場合もありますけどね。

ラルビカイトは閃長岩。主にフィンランドのラルビック地域で出る。割と珍しいかも。

閃長岩(Syenite、サイアナイト)は長石と雲母、角閃石、輝石などの苦鉄質鉱物からなり、石英をほとんど含まない。花崗岩と同様に「ペグマタイト」を作ることもあり、見かけ上花崗岩と混同されることもある。は? なんか岩石の説明ってよくわからないことが多いですね。

ううむ。つまりは花崗岩ペグマタイトと似たような仕組みで、玄武岩マグマから出た熱水が作り出す大きな結晶の多い岩石ということでしょうかね。

花崗岩ペグマタイトの主体となる石英は不透明なことが多いけれど、ラルビカイトの長石は透明度がある。どういうことなんでしょうかね。ラブラドライトやオリゴクレース・サンストーンなんかも長石なのに透明度があるものがある。玄武岩ペグマタイトは透明な長石を作るということでしょうか。わからん。

こちらは前にも上げたペブルというか握り石のラルビカイト。透明な部分はあまり多くない。色の濃いのは角閃石でしょうか。

これもラブラドレッセンスが出る。

ラブラドライトのラブラドレッセンスは、ラブラドライト、オリゴクレース、ペリステライトなど、微細に組成が異なる長石が層状構造を作っていて、その界面の規則的な分子形状が反射光を屈折させていろいろな色の輝きを作り出すと言われている。色の違いや虹色がどうやって生じるのかは調べていない。めんどくさそう。(ややこしいの好きじゃなかったのかね?w)

ラルビカイトのラブラドレッセンスも同じ伝なのでしょう。……はあ、何か名前が長すぎていやになってきたw

一方、サンストーン的アベンチュレッセンスはどうなのか。

これ、よくわからない。アベンチュレッセンスというのは、内包された鉄系鉱物や雲母などの小片がキラキラと輝くものだとされているけど、異成分結晶間の界面がキラキラと輝くものを言う場合も多いみたいで、ちょっとカオス状態。

このラルビ君のアベンチュレッセンスも、雲母や角閃石の細かいインクルが光っているのか、長石間のラブラドレッセンスが細かいためにアベンチュレッセンスのように見えるのか、はっきりしない。

インクルですかね、それとも微小ラブラドレッセンス?

まあ細かいことはともかく、ラブラとサンが混ざっていてとても面白く美しい石です。

カボッションとかペブルとかで出たら案外人気が出るかもしれませんね。

ちょとお疲れなので、お休み。(お茶でもどうぞ)

季節の変わり目のせいか、老化が進んだのか、エネルギー低下。(まあそのまま枯れていってもいいんじゃない?w)

お茶でもどうぞ=喫茶去というのは禅の公案にあったな。(ほっといてお茶飲みなさい)

お茶請けにアイオライト・サンストーンでもどうぞ。

このところよく出ていますね。地味ーなアイオライトが一躍ド派手にドレスアップ。

いいですね。この手のキラキラは写真だとあんまりきれいに写らないけど。

ダイヤ付き標本の疑惑はそれとして、キンバーライトはやはり特別な石なので、改めて。

キンバーライトは、きわめて特殊な「キンバーライト噴火」によって地上に出てくる。長い地球の歴史の一時期、2億年くらい前からばんばんと起こり、2500万年前には終息したらしい。もっともそれより前の痕跡は消えてしまったのかもしれないし、まだ発見されていない古いもの、新しいものもあるかもしれないから、はっきりとは言えない。

まだいろいろとわからないことだらけだけれど、このキンバーライト噴火、マグマに含まれている大量の水や炭酸ガスの膨張力によって、マントルの深いところから、時速100キロあるいは音速以上の猛烈な勢いで噴き上がってくるらしい。で、マントルの中にあった鉱物を一緒に運んでくる。ダイヤモンドはその一つ。ゆっくり上昇してくるとダイヤは変質してダイヤではなくなってしまうので、とにかくすっ飛んで上がって来ないといけない。だからダイヤモンドの大きな結晶はキンバーライトの中でしか出ない。

かくして、キンバーライトは、ダイヤモンドを運んでくるだけでなく、「マントルそのもの」を主成分とするとても貴重な岩石と見なされる。

このあたりことはいろいろ難しいし、情報があちこちに分散しているので別項にまとめました。(ごくろう)

しかしこのキンバーライト噴火、何なんですかねえ。現在、地球上に6000以上見つかっているらしい。一部の学者さんは、「核とマントルの境界から噴き上がってくる“スーパープルーム”」ではないかと考えている。数億年前に存在し現在の諸大陸の大元になっている「超大陸パンゲア」が分裂したのはこのキンバーライト噴火のせいではないかと言う人もいる。

しかしうまく想像できませんねえ。地殻の岩石を砕いたり融かしたりしながら、時速100キロ以上のスピードでマグマが噴き上がってくる? 無茶無茶猛烈なマグマ噴火ではないですか。そんなんがばかばか起こったら、そりゃ超大陸も壊れますわ。水や炭酸ガスの膨張力ってそんなに強力なものなんでしょうか。

仮に核から噴き出してきたとするなら、核には水素、炭素、酸素がかなり含まれていたということになるのでしょうかね。鉄とニッケル主体の核に混ざっていたのが吐き出された?

つまり「核がげっぷをしたら大陸が割れてダイヤが飛び出した」?(ちと品がなくはないか?)

まあ「マントルがげっぷしたらダイヤが出た」くらいが穏当か。

で、前に持っていたキンバーライト標本というのはこちら。さる筋からいただいたもの。

マグネタイトのキリッとした結晶が付いている。ピカッと光る。美しい。

これはきっちり埋まっているから接着ではないですな。わざわざマグネタイトを接着する理由もないし。

黒くてピラミッド型の典型的結晶。磁石がくっつく。素人でもわかる。

しかし、これは何だ?

キンバーライトはマントル中の岩石・鉱物・物質を「捕獲」してくる。ダイヤモンドはそれ。しかし、キンバーライト中で成分が結晶する「斑晶」というのもある。さらに通り道の岩石を砕いて呑み込んだりすることもある。

このマグネタイトはどれだ?

大きくて明確な自形結晶だから、キンバーライト中で結晶したとは考えにくい。だとすると、マントル内でできたものか、あるいは通り道の空隙でできていたものか。

わかりません。でも、とても面白く、かつ美しい。

それに、あちこちで小さなものがキラリと光る。もしかしたらごくごく小さなダイヤかもしれない。(違うだろうよw)

ダイヤはなくても、キンバーライトは橄欖石や雲母のほかにいろいろな鉱物を含んでいるというから、案外珍しい鉱物が隠れているかもしれない。まあ老眼無知には見つけるのは無理ですけどね。

キンバーライト自体は、素人目には玄武岩とさして変わらない地味ーな石だけれど、深い謎を秘めた魅力的な石です。

そんな石を眺めながら、人類は決して見ることができないマントルがげっぷをする姿を想像してみるのも、また乙なことではないでしょうか。(げっぷかねえw)

キンバーライトおよびその噴火についてはわからないことが多いが、おおむね次のようなことが言われている。

・kimberlite、キンバリー岩。鉱物名ではなく岩石名。

・特異な「キンバーライト噴火」によってできる火成岩で、ダイヤモンドを含有することで有名。

・名前は南アフリカのダイヤモンド鉱山がある町「キンバリー」から。(1867年発見、1869年に83.5カラットのダイヤモンド「スター・オブ・サウス・アフリカ」が発見され、ダイヤモンドラッシュが起こった。)

・マントル物質にきわめて近い「超塩基性岩石」で、12%以上のMgOを含む。他にカリウム、ニッケル、クロム、コバルト、レアアースも多く含まれる。

・主に橄欖石と雲母からなり、しばしば発達した金雲母の結晶を伴う。他にパイロープ、クロムダイオプサイド、イルメナイト、サーペンティン、カルサイト、ルチル、ペロブスカイト、マグネタイトなどを含むことがある。

・基本的には青みがかった「ブルーグラウンド」と呼ばれる岩石だが、風化すると黄褐色になり「イエローグランド」となる。(主要なダイヤモンド鉱山はイエローが多い。)

・キンバーライト・マグマはCO2や水を大量に含んでいるため、上昇減圧によって急激に膨張し、周囲の岩石を破壊しながら上昇する。さらに含まれている炭酸塩が周囲岩石の珪酸塩と反応して、大量のCO2が発生するとも言われている。

・周囲の岩石に大きな熱変成が見られないことから、比較的低温の結晶混合マグマではないかという説もある。

・マントル内の鉱物や上昇経路にあった鉱物を「捕獲」していることがある。マグマ内で結晶した「斑晶」も見られるが急激な上昇・冷却のため大きな斑晶はない。

・キンバーライトの構成鉱物は周囲の岩石を含み込んだり、岩石から溶出した成分との化学作用によって形成された鉱物もあるので、「純粋なマントル鉱物」ではない。「純粋なマントル鉱物」を探し出すには複雑な分析をしなければならない。

・主にキンバーライト噴火口(キンバーライト・パイプ)に産する。アフリカ、ロシア、中国、アメリカなど古い大陸内部にあり、現在6500ほど発見されている。特定の地域に同じ年代のものがまとまって存在することがある。

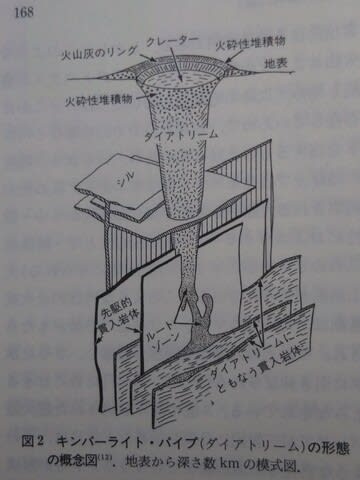

・パイプは上部ほど太くなるニンジン型で、地上口の径は数十~数百メートル、深さは500~3000メートル。その深部には水平板状岩体などがある。さらに深い部分ではマグマは垂直板状に上昇してきたらしい。通常の火山噴火に見られるようなマグマ溜まりはない。

(参考:磯崎2002より。)

・キンバーライト噴火の際のマグマ上昇速度はきわめて速く、時速100kmとも300kmとも音速(1224km)以上とも言われている。(速くないとダイヤモンドが変質してしまうから)

・主に白亜紀(1億4600万年前から約6550万年前)に起こり、最後は2500万年以上前か。

・2億5000万年前ごろ地球のあちこちで起こり、超大陸パンゲアの分裂や古生代・中生代の境界となる生物大絶滅を引き起こしたのではないかという説もある。(磯崎2002)

・キンバーライト噴火を起こすマグマの由来ははっきりしていない。ダイヤモンド形成条件(5万気圧以上)を考えると150km以上(マントル上部の流動性部分)の深さで生まれると言われるが、そのダイヤモンドに稀に含まれる「マグネシオウスタイト」は660kmの下部マントル上部でできたものなので、より深い可能性がある。さらに、核とマントルの境界部分からの「スーパープルーム」に由来するという説もある。ただしスーパープルームがそのままキンバーライト噴火になるのか、スーパープルームが原因となってキンバーライト・マグマが生まれるのかは不明。

・なお、キンバーライト岩体でダイヤモンドが見つかる確率はかなり低く、砕いた岩石数千個に一つくらいではないかと言われる。ダイヤモンドは大陸衝突の超高圧変成帯でも出るがきわめて微小なものである。

・キンバーライトに含まれている鉱物、さらにキンバーライト・ダイヤモンドに内包されている鉱物は、マントルの実像を探る貴重な資料であり、地球科学上、重要な意味を持つ。

参考資料

兼岡一郎「キンバーライト:地球深部の化学的環境を探るための鍵」『地球化学』48、2014年

英語版ブリタニカ「キンバーライト噴火」

英語版ウィキペディア「キンバーライト」

磯崎行雄「分裂する超大陸と生物大量絶滅」『プルームテクトニクスと全地球史解読』岩波書店、2002年

ネットサイト「iStone」キンバーライト

ボネウィッツ『岩石と宝石の大図鑑』誠文堂新光社、2007年